Пассажирский паровоз серии ФДп (ИС). Киевский "иосиф сталин" близ вокзала

Представляю вашему вниманию свой 3-й паровоз ИС-20

Масштаб - 1:25

Длина модели 70 см

Ширина примерно 11,5 см

Высота примерно 20 см

Вес паровоза 3 кг

Материалы:

Колеса - напечатаны на 3D принтере (пластик)

Шатуны, и элементы сложной геометрической формы - деревянные линейки

Все остальное - листовой ПВХ 1-6 мм толщиной

На всю работу ушло около 5 месяцев

Технология:

Максимально подробно все описано в сказке: http://karopka.ru/forum/forum191/topic20819/

Вначале была построена 3D модель, затем по полученным чертежам вырезались элементы.

Инструменты - бормашина Дремель, электролобзик Проксон

Я не привязывался к конкретной машине, перед вами собирательный образ этого паровоза после версии 20-1

Страна постройки СССР;

Годы постройки 1932 - 1942

Заводы: Коломенский, Ворошиловградский

Период эксплуатации 1933 - 1972

Всего построено 649 шт

Конструкционная скорость 115 км/ч

Длина паровоза 16 365 мм

Служебный вес паровоза 133 - 136 т

Мощность 2 500 - 3 200 л.с.

Сила тяги до 15 400 кгс

История:

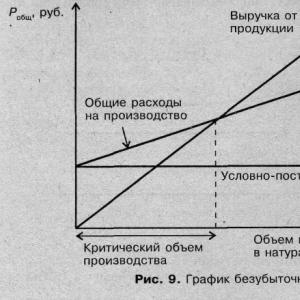

К 1930-м гг. на советских железных дорогах требовалось значительно повысить скорости движения пассажирских поездов. Паровоз Су с его максимальной скоростью в 125 км/ч и мощностью в 1 500 л.с. уже не мог удовлетворять этим требованиям. Магистральный пассажирский паровоз типа 1-4-2 был разработан Центральным локомотивопроектным бюро (ЦЛПБ) в 1932 году. И на момент создания он являлся самым мощным пассажирским паровозом в Европе. Обладатель премии Гран-при на Всемирной парижской выставке (1937г.). Самый сильный и мощный пассажирский паровоз в истории советского паровозостроения. Особенностью паровоза являлась большая унификация по многим деталям с грузовым паровозом ФД.

При проектировании этой модели были использованы самые передовые технологии, применявшиеся тогда в паровозостроении. При разработке конструкторам К. Сушкину, Л. Лебедянскому, А. Сломинскому удалось использовать для нового паровоза не только котёл и цилиндры от его предшественника – паровоза ФД, но множество других узлов.

В апреле из ЦЛПБ рабочие чертежи нового паровоза поступили на Коломенский завод, который при участии Ижорского завода 4 октября 1932 года выпустил первый пассажирский паровоз типа 1- 4-2. По решению рабочих завода, новому паровозу была присвоена серия ИС – Иосиф Сталин.

С апреля по декабрь 1933 года были проведены испытания. В них паровоз показал мощность в 2500 л.с., что более чем вдвое превосходило мощность паровоза Су, а в некоторых случаях значение мощности у ИС даже достигало 3200 л.с.

В 1934 году на XVII-ом съезде ВКП (б) принимается решение о том, что паровоз ИС во второй пятилетке должен стать основной единицей пассажирского паровозного парка.

В предвоенные годы паровозы серии ИС работали на многих дорогах Европейской части СССР и Сибири. Именно «ИС» водил «Красную стрелу». И именно «Сталины» были наиболее быстроходными, разгоняясь до 115 км/ч, а в обтекаемом кожухе – и до 155 км/ч.

В годы войны они были сосредоточены в восточных районах страны.

После войны паровоз эксплуатировался со скоростями не выше 70 км/ч, поэтому с него был снят обтекаемый капот. Тем не менее в апреле 1957 года, на данном паровозе со специальным поездом была достигнута скорость 175 км/ч, что было последним рекордом скорости для паровой тяги в СССР.

Паровозы ИС обслуживали такие важные направления, как: Харьков - Минеральные Воды, Москва - Смоленск - Минск, Москва - Ожерелье - Валуйки, Мичуринск - Ростов-на-Дону и другие, на которых они пришли на смену пассажирским паровозам серий Су, С, Л и пр.

Эти паровозы работали с поездами до 1966-1972 гг.

В разгар борьбы с культом личности, все «ИС» были переименованы в «ФДП» с приставкой «пассажирский»

Время жестоко обошлось с некогда знаменитой серией. Сохранилась лишь одна машина, установленная на пьедестале в Киеве.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПАРОВОЗА

Паровоз - одна из удивительнейших машин, созданных человеком. В ней соединились металл, огонь, воздух и вода.

В 1762 г. предшественницей паровоза стала первая в мире сдвоенная паровая машина русского изобретателя И. И. Ползунова.

Первый паровоз в России был построен отцом и сыном Е.А. и М.Е.Черепановыми в 1833 г., на два года опередившими постройку первого паровоза в Германии. Он выгодно отличался от зарубежных паровозов оригинальными удачными конструктивными решениями. Этот паровоз перевозил до 3,2 т груза со скоростью около 16 км/ч, второй паровоз, построенный в 1835 г., мог возить груз уже в тысячу пудов (16,4 тонн) со скоростью 16,4 км/ч.

Паровоз Черепановых

Однако, паровозы для первой русской железной дороги между Петербургом и Царским Селом, открытой для общего пользования в 1838 г., были заказаны за границей. Только сооружение Петербурго-Московской железной дороги, начатое в 1843 г., явилось основанием для начала русского паровозостроения. Первые паровозы для этой дороги были построены Александровским заводом в 1845 г. - товарные типа 0-3-0 (позже часть была переделана в тип 1-3-0 – впервые в мире) и пассажирские типа 2-2-0.

Товарный паровоз типа 0-3-0

Товарный паровоз типа 0-3-0

Пассажирский паровоз типа 2-2-0

Пассажирский паровоз типа 2-2-0

Уже в середине 60-х годов XIX века в России начинается бурное строительство железных дорог, что, соответственно, приводит и к росту потребностей в паровозах. В 1868 г. правительство заключает контракты с рядом российских заводов. В 1869 г. началась постройка паровозов на Коломенском и Камско-Воткинском заводах; в 1870 г. – на Невском и Мальцевском заводах; в 1892-1900 г. – на Брянском, Путиловском, Сормовском, Харьковском и Луганском.

Отечественное паровозостроение имело свой собственный путь развития. Сформировалась российская школа паровозостроения. Выдающиеся русские инженеры и конструкторы А.П.Бородин, Е.Е.Нольтейн, В.И.Лопушинский и другие создали ряд новых типов паровозов и ввели на них много усовершенствований.

В 1878 г. на Коломенском заводе были построены первые в мире пассажирские паровозы с передней тележкой, что способствовало повышению безопасности движения поездов. За рубежом такие паровозы появились только в 1892 г. Паровозы с четырьмя движущими осями, появившиеся в России еще в 60-х годах XIX века, непрерывно совершенствовались и к 1893 г. широко применялись на железных дорогах.

Паровоз типа 0-4-0 серии О В

Паровоз типа 0-4-0 серии О В

В 1891 г. впервые в истории паровозостроения был построен паровоз с конденсацией пара.

Танк-паровоз тип 44

Танк-паровоз тип 44

В конце XIX века русские инженеры первые в мире использовали пароперегреватели. В этот же период первыми применили на паровозах двукратное расширение пара. Был обоснован и использован принцип унификации и взаимозаменяемости деталей и узлов в паровозах. Была организована постройка сочлененных паровозов – задолго до появления их в Америке.

Паровоз серии «Фита»

Паровоз серии «Фита»

В конце XIX века были заложены основы учения о тяге поездов, которое было превращено русскими и советскими учеными в науку, позволяющую точно рассчитывать массу поезда, скорость и время его движения, определять тормозные пути в зависимости от профиля пути и обеспеченности поезда тормозными средствами и решать многие задачи, связанные с использованием мощностных и тяговых характеристик локомотивов.

К началу XX столетия Россия полностью освободилась от иностранной зависимости в области паровозостроения. К этому же времени были созданы многие замечательные конструктивные формы русских паровозов, дальнейшее развитие которых привело к самым передовым образцам паровозостроения.

С 1898 по 1917 г. заводы России построили 16064 паровоза. Паровозный парк дореволюционной России отличался нецелесообразно большой разнотипностью. Поэтому в 1912 г. циркуляром Управления железных дорог Министерства путей сообщения впервые была введена буквенная система обозначений серий паровозов как для казённых, так и для частных железных дорог. Так, согласно ей, все старые товарные паровозы с 3-мя движущими осями (типы 1-3-0, 0-3-0, 0-3-1) получили обозначение серии Т (трёхосные), типа 0-4-0 выпущенные до паровозов «нормального типа» – Ч (четырёхосные), паровозы «нормального типа» – О (основные) и т.д.

Советский период паровозостроения берёт свое начало с декабря 1920 г., когда был принят пятилетний план восстановления паровозного хозяйства.

В 1925 г. был спроектирован и построен новый пассажирский паровоз СУ, который являлся одним из лучших пассажирских паровозов.

Паровоз С У

Паровоз С У

Начиная с 1926 г. на протяжении длительного периода на паровозостроительных заводах строились усовершенствованные и усиленные грузовые паровозы ЭУ, ЭМ и ЭР.

Паровоз Э У

Паровоз Э У

Паровоз Э М

Паровоз Э М

Паровоз Э Р

Паровоз Э Р

В 1931 г. был создан самый мощный в Европе грузовой паровоз типа 1-5-1 серии ФД, а в 1932 г. на Ворошиловградском паровозостроительном заводе началась серийная постройка этих паровозов.

Паровоз ФД

Паровоз ФД

В начале 1932 г. был разработан проект и построен мощный пассажирский паровоз типа 1-4-2 серии ФДП.

В 1934 г. был построен паровоз типа 1-5-0 серии СО. Паровозы этой серии строили на различных заводах до 1950 г. Они имели широкое распространение на сети дорог.

Паровоз СО

Паровоз СО

В послевоенный период паровозостроения в СССР были выпущены два серийных типа грузовых паровозов с пятью сцепными осями в жесткой раме с нагрузкой на ось 18 т: паровозы 1-5-0 серии Л и 1-5-1 серии ЛВ с расчетной силой тяги соответственно 221,5 и 231,5 кН.

Паровоз Л

Паровоз Л

Паровоз Л В

Паровоз Л В

В 1950 г. был выпущен первый опытный мощный пассажирский паровоз типа 2-4-2 (П36), обладающий высокими эксплуатационными качествами. Несколько таких паровозов было построено в 1953 г., а в 1955 г. было начато их серийное производство.

Паровоз П36

Паровоз П36

Ввиду низкой экономичности постройка паровозов в нашей стране с 1956 г. прекращена.

До 1957 г. было разработано, построено и эксплуатировалось на железных дорогах страны до 400 типов паровозов.

По экономичности и мощности паровоз уступает тепловозу и электровозу, однако значительно превосходит и тот и другой по выносливости и неприхотливости. Паровоз способен выдерживать 400 процентов перегрузок относительно расчетной мощности, а отапливаться может порой совершенно немыслимыми видами топлива, например, сырыми осиновыми дровами, а в годы гражданской войны, случалось, и сухой воблой. Ремонт паровоза стоит значительно меньше, чем тепловоза или электровоза; гораздо дешевле, чем электроэнергия и солярка, обходятся уголь и мазут. Именно эти качества паровоза во многом определили бесперебойность работы железных дорог во время Великой Отечественной войны.

Паровоз остается одним из уникальных технических творений человечества, безраздельно господствовавшим на железнодорожном транспорте более 130 лет. В связи с энергетическими проблемами интерес к локомотивам на твердом топливе не ослабевает и в начале XXI века. Во многих странах сохраняются паровозы-памятники, пользуются популярностью ретропоезда с паровой тягой. Часть паровозного парка находится в запасе, при необходимости работоспособность паровозов может быть восстановлена.

Интересные факты о паровозах

Самый безотказный

Этому-то локомотиву в 1912 году и присвоили серию О В. Новый паровоз оказался безотказной машиной, простой в ремонте и обслуживании. Всеядная "овечка" могла отапливаться углем, мазутом, дровами и торфом. До 1925 года "овечка" использовалась как на поездной, так и на маневровой работе.

В следующем десятилетии в связи с общим обновлением локомотивного парка СССР её переводили на второстепенные магистрали, а с середины 30-х годов паровозы О В использовались в основном на маневровых работах и на промышленном транспорте. В новом амплуа эти локомотивы трудились до середины 50-х годов.

Самый прямолинейно-бестолковый

Начало ХХ века стало пиковым в истории развития паровозостроения. Не удивительно, что каждая страна пыталась перегнать противников в скорости, мощности и размерах. Молодой тогда ещё СССР не отставал от соседей и в 1934 году выпустил 21-метровый локомотив серии АА («Андрей Андреев») – единственный в мире «магистральщик» с семью движущими осями на жесткой раме против обычных пяти (всего же осей было 11). Паровоз был огромным по всем параметрам и, собственно, это его и погубило. Он неплохо ходил по прямой, но с кривыми у него не заладилось с самого начала – он расстраивал пути на поворотах и сходил с рельсов на стрелках. Кроме того, даже «притулить» колоссальную машину куда-либо было проблематично: «АА» попросту не помещался на поворотных кругах и в стойлах паровозных депо. Поэтому практически сразу он был поставлен на прикол, а в 1960-х бесславно порезан на металл.

Самый массовый

Российский, а впоследствии и советский паровоз класса «Э» стал самым массовым локомотивом за всю историю паровозостроения. Первые машины этого типа вышли на рельсы еще в 1912 году, последние, уже значительно доработанные – в 1957-м. Причем над производством «Эшаков» трудились не только шесть отечественных, но еще и более двух десятков заграничных заводов. Локомотив оказался весьма неприхотливым и работал как на грузовых, так и на пассажирских перевозках. Всего за 45 лет было выпущено более 11 тысяч этих паровозов – такой массовостью не может похвастаться ни один из конкурентов. И хотя увидеть «Эшки» на линии сейчас вряд ли удастся – разве что, на постаменте – но увидеть их на ходу можно во многих фильмах, начиная от «Неуловимых мстителей» и заканчивая «Адмиралом».

Самый уникальный

Паровоз «ИС» – «ИСка» стал гордостью советского паровозостроения – на момент создания это был самый мощный пассажирский паровоз в Европе, и именно ему достался Гран-при на Всемирной парижской выставке 1937-го года. Именно «ИС» водил «Красную стрелу». И именно «Сталины» были наиболее быстроходными, разгоняясь до 115 км/ч, а в обтекаемом кожухе – и до 155 км/ч. При этом у «ИС» была своя особенность: он был сильно унифицирован с грузовым паровозом ФД – «Феликсом Дзержинским», что значительно упрощало его ремонт и эксплуатацию. Именно к серии «ФД» паровоз «ИС» в результате и был отнесен: в 1962 году, в разгар борьбы с культом личности, все «ИС» были переименованы в «ФДП» с приставкой «пассажирский».

Самый тяжелый

Паровоз П38 – самый тяжёлый паровоз в истории советского паровозостроения (а с учётом веса тендера – в истории всех советских локомотивов), служебная масса которых с тендером составляла 383,2 т при длине 38,2 м. Серия оказалась ограниченной из-за прекращения выпуска паровозов в нашей стране – всего 4 грузовых паровоза, выпущенных в СССР в 1954-1955 гг. Длина локомотива 22,5 м и тендера 15,7 м, рабочая масса паровоза 213,7- 214,9 т + тендер 168 т с водой и углем, конструкционная скорость 85 км/ч и мощность 3 800 л.с.

Описание

Недалеко от киевского главного вокзала стоит на высоком постаменте паровоз с надписью «СССР» и номером ФДп 20-578. Но на самом деле это - единственный в мире сохранившийся «Иосиф Сталин» (ИС), скоростной пассажирский паровоз, предвоенный флагман железных дорог Советского Союза, водивший «Красную Стрелу» в Ленинград и быстрые курьерские поезда на Крым и Кавказ. ИС выставлялся в 1938 году в Париже, на всемирной выставке, и получил награды. А ФДп - это просто его хрущёвское переименование, конца 50-х годов.

Так распорядилась в итоге судьба - из 600 с лишним выпущенных «ИС»-ов целиком сохранился только этот, в Киеве. Больше нет нигде. Примерно половина их «сгорела» на несвойственной им интенсивной работе по перевозке воинских эшелонов в 1941-1942 гг. на Транссибе, а оставшиеся были в 1960-х годах беспощадно порезаны на металл. Жалко, конечно - но факт.

ИС (Иосиф Сталин, с 1962 года - ФДп - пассажирская разновидность ФД; заводское обозначение - 2П, - 2-й тип паровоза; прозвища - ИСка, ИСак) - советский магистральный пассажирский паровоз типа 1-4-2. На момент создания являлся самым мощным пассажирским паровозом в Европе. Обладатель премии Гран-при на Всемирной парижской выставке (1937). Самый мощный пассажирский паровоз в истории советского паровозостроения. Особенностью паровоза являлась большая унификация по многим деталям с грузовым паровозом ФД.

Проектирование паровоза:

В 1929 году на Коломенском заводе был создан проект паровоза типа 1-4-1 («Микадо»). У проектируемого паровоза площадь колосниковой решётки равнялась 6 м?, а диаметр движущих колёс - 1700 мм. Однако данный проект не был реализован, и вместо него в 1931 году было начато проектирование более мощного локомотива.

Основные требования, предъявляемые к новому локомотиву, были следующими: осевая нагрузка от движущих колёсных пар не более 20 т, сила тяги на 50 % больше чем у Су, максимальное число взаимозаменяемых деталей с паровозом серии ФД. Диаметр движущих колёс приняли равным 1850 мм, как и у паровозов серии Су, осевая формула была принята 1-4-2, поскольку только при такой формуле было возможным использовать котёл и цилиндры паровоза ФД. В феврале 1932 года Техническое бюро Транспортного отдела ОГПУ завершило разработку эскизного проекта, после чего он был передан в Локомотивопроект Народного комиссариата тяжёлой промышленности СССР (Центральное локомотивопроектное бюро - ЦЛПБ) для рабочего проектирования. В апреле того же года рабочий проект нового мощного паровоза типа 1-4-2, которому присвоили обозначение 2П (2-й тип паровоза), был завершён. При его разработке, конструкторам Центрального локомотивопроектного бюро - К. Сушкину, Л. Лебедянскому, А. Сломинскому и др. - удалось использовать для нового паровоза не только котёл и цилиндры от ФД, но и буксы, оси и ряд других деталей, а также, несмотря на иную осевую формулу, повторить его схему рессорного подвешивания.

Первый паровоз серии ИС:

В апреле1932г из ЦЛПБ рабочие чертежи поступают на Коломенский завод, который при участии Ижорского завода 4 октября 1932 года выпустил первый пассажирский паровоз типа 1-4-2. По решению рабочих завода, новому паровозу была присвоена серия ИС (Иосиф Сталин), а полное обозначение - ИС20-1 (20 - осевая нагрузка от движущей колёсной пары на рельсы, в тс, № 1). 5 ноября была проведена первая обкатка паровоза, а 7 ноября, в день XV годовщины Октябрьской революции, он прибыл для показа в Москву. 20 декабря на Коломенском заводе был собран второй паровоз серии - ИС20-2, а в 1933 году ИС20-3. С апреля по декабрь 1933 года попеременно на трёх дорогах (Южной, Екатерининской и Октябрьской) были проведены испытания паровоза ИС20-2. В этих испытаниях паровоз показал мощность в 2500 л.с., что более чем вдвое превосходило мощность паровоза Су, а в некоторых случаях значение мощности у ИС даже достигало 3200 л.с. Помимо этого, на паровозе была реализована необычайно высокая форсировка котла - до 80 кгс/м? ч, - выше, чем у всех предыдущих советских паровозов, в том числе и ФД (65 кгс/м? ч).

В 1934 году на XVII-ом съезде ВКП (б) принимается решение о том, что паровоз ИС во второй пятилетке должен стать основной единицей пассажирского паровозного парка. В том же году Коломенский завод выпускает ещё 2 паровоза ИС и столько же - в 1935. Однако, из-за отсутствия надлежащего оборудования (например, для изготовления и сборки брусковой рамы), наладить серийное производство паровозов данной серии на этом заводе в ближайшее время оказалось невозможным, поэтому в конце 1935 года документации по производству паровозов серии ИС были переданы на Ворошиловградский паровозостроительный завод, новые цеха которого (были сооружены в 1927-1931 гг.) позволяли строить паровозы «американской конструкции» (с брусковыми рамами и блочными цилиндрами). В 1936 году Ворошиловградский паровозостроительный завод выпускает свои первые 3 паровоза ИС (№ 20-8 - 20-10; ИС20-7 так и не был достроен). В отличие от ИС Коломенского завода, эти ИС были выпущены с шестиосным тендером 6П (паровозы ИС № 1-6 выпускались с четырёхосным), который был разработан на Ворошиловградском заводе специально для этих паровозов. В 1937 году завод переходит уже на крупносерийное производство паровозов ИС, выпустив в том году 105 паровозов. Параллельно с этим, на заводе продолжается крупносерийное производство грузовых паровозов ФД.

В 1937 году завод выпустил паровоз ИС20-16, на котором в качестве опыта был установлен обтекаемый кожух. Ещё в начале 1930-х НИИЖТ совместно с Московским авиационным институтом провели комплексные испытания модели локомотива в аэродинамической трубе, в ходе которых выяснилось, что при скоростях выше 100 км/ч применение обтекаемого кожуха, благодаря снижению воздушного сопротивления, может дать выигрыш в мощности в 200-250 л.с. Проведённые испытания данного паровоза также подтвердили значительное снижение вредного сопротивления паровоза на высоких скоростях, благодаря чему ИС20-16 смог разогнаться до скорости 155 км/ч. В дальнейшем эти результаты были использованы при создании скоростных паровозов типа 2-3-2 (П12 и № 6998). Также в 1937 году один из паровозов серии ИС (а именно ИС20-241) был представлен на Всемирной выставке в Париже, где получил премию Гран-при (обойдя при этом польский Pm36).

В процессе производства, конструкция паровозов ИС постоянно улучшалась, в том числе:

с ИС20-25 на тендерах вместо стокера B-K (Би-Кэй, система ЦЛПБ) стали ставить стокер С-1 (система Рачкова);

с ИС20-269 движущие колёса стали выпускаться с дисковыми центрами, вместо спицевых, благодаря чему было снижено количество свинца в противовесах;

в 1940 году завод перешёл на производство цельносварных паровых котлов;

с ИС20-576 в наличниках букс 2, 3 и 4 движущих колёсных пар вместо жидкой смазки стала использоваться твёрдая.

В 1941 году, используя результаты эксплуатации паровозов ФД № 20-894, 20-895 и 20-939 с широкотрубными пароперегревателями (Л40), Воорошиловградский паровозостроительный завод выпустил партию из 10 паровозов ИС, на которых мелкотрубный пароперегреватель Элекско-Е был заменён широкотрубным Л40. По аналогии с паровозами ФД, паровозы ИС с такими пароперегревателями получили обозначение серии ИС21. Однако в том же году, в связи с военными событиями, завод прекратил выпуск паровозов ИС. Последний паровоз серии ИС21-648 был достроен в 1942 году на Улан-Удэнском паровозоремонтном заводе. Всего же с 1933 по 1942 годы было выпущено 649 паровозов серии ИС, из них 11 - ИС21. Выпуск паровозов по годам приведён в нижеследующей таблице:

Конструкция:

По конструкции большинства элементов, паровоз ИС аналогичен паровозу ФД. Ранее, ещё на железных дорогах Российской Империи, уже был опыт унификации узлов паровозов разных серий: грузовые Ш (тип 1-4-0) и пассажирские Г (тип 2-3-0) имели одинаковые паровые котлы и цилиндры паровой машины. В случае же с ФД и ИС, применена ещё бо?льшая унификация: у них одинаковы не только котлы и блок цилиндров, но и оси движущих колёсных пар, буксы, бегунковые и поддерживающие (с ФД20-4) колёсные пары, а также одинаковая схема рессорного подвешивания (трёхточечная статически определимая) и толщины брусковых рам (125 мм). Отличия же обусловлены разницей в осевых формулах (ИС - 1-4-2, ФД - 1-5-1) и диаметрах движущих колёс (ИС - 1850 мм, ФД - 1500 мм). Так котёл у ИС поднят над головками рельсов на 175 мм выше, чем у ФД (3225 против 3050 мм) и сдвинут назад для лучшего распределения веса по осям. В свою очередь, это вызвало удлинение дымовой коробки с 2880 до 3173 мм, что однако улучшило тягу. Также на ИС стоят более длинные, чем на ФД, поршневые (на 825 мм) и сцепные (на 325 мм) дышла, высота полотен рамы увеличена на 10 мм (с 835 до 845 мм), а глубина пазов снижена на 25 мм (с 57 до 32 мм). Также у ИС снижено расстояние между полотнами в задней части экипажа, что необходимо для исключения задевания полотен 4-й движущей колёсной парой, а также совсем иная конструкция поддерживающей тележки.

Эксплуатация:

Первые ИС поступили на линию Москва - Ленинград Октябрьской железной дороги, где обслуживали дальние пассажирские поезда (в том числе и «Красную стрелу») на участке Москва-Бологое наравне с паровозами серии Су. В 1935 году их перевели с Октябрьской дороги на Московско-Курскую в депо Москва-Пассажирская, а в 1936 ещё несколько паровозов серии были направлены в депо Харьков Южной железной дороги, что позволило создать первое направление, где дальние пассажирские поезда обслуживались паровозами ИС (заменили Су): Москва - Курск - Харьков - Синельниково. Однако на большинстве советских железных дорог того времени паровозы ИС не могли работать, что было связано прежде всего с низким техническим состоянием железнодорожных путей того времени при высоких осевых нагрузках (20,5 тс) данного паровоза. Так, согласно Комитету реконструкции транспорта, для пассажирских паровозов с осевыми нагрузками в 20 тс, в зависимости от конструкции верхнего пути, допускались следующие скорости движения (в числителе указаны параметры при износе поверхности рельса до 6 мм, в знаменателе - до 3 мм).

Тем не менее, благодаря проводившемуся усилению железнодорожных путей на важнейших направлениях, паровозы ИС с 1937 года стали работать на всё большем количестве дорог, в том числе:

Западная железная дорога

Московско-Донбасская железная дорога

Московско-Киевская железная дорога

Октябрьская железная дорога

Северо-Донецкая железная дорога

Сталинская железная дорога

Юго-Восточная железная дорога

Юго-Западная железная дорога

Южно-Донецкая железная дорога

Железная дорога имени К. М. Ворошилова

Железная дорога имени Ф. Э. Дзержинского

Паровозы ИС обслуживали такие важные направления, как: Харьков - Минеральные Воды, Москва - Смоленск - Минск, Москва - Ожерелье - Валуйки, Мичуринск - Ростов-на-Дону и другие, на которых они пришли на смену пассажирским паровозам серий Су, С, Л и пр. С 1939 года, помимо вышеупомянутых, паровозы ИС работали также на следующих дорогах:

Калининская железная дорога

Казанская железная дорога

Ленинградская железная дорога

Одесская железная дорога

Омская железная дорога

Пензенская железная дорога

Пермская железная дорога

Томская железная дорога

Южно-Уральская железная дорога

Железная дорога имени Л. М. Кагановича

Железная дорога имени В. В. Куйбышева

Летом 1941 года, в связи с военными событиями, большинство паровозов ИС были направлены в восточные районы Советского Союза, в том числе на Красноярскую и Восточно-Сибирскую железные дороги. Однако из-за высокого сцепного веса, эксплуатация этих паровозах на железных дорогах Сибири была затруднена. Помимо этого, после окончания войны не все восстановленные железнодорожные пути были рассчитаны на эксплуатацию паровозов с осевыми нагрузками в 20 тс. Из-за этого паровозы ИС во второй половине 1940-х обслуживали только юго-западные, южные и юго-восточные направления. В 1950 году Коломенский завод выпустил пассажирский паровоз типа 2-4-2 серии П36, который по мощности был аналогичен паровозу ИС, но имел осевую нагрузку не более 18 тс, благодаря чему мог эксплуатироваться даже на рельсах типа IIIа, заменяя при этом паровозы Су. Помимо этого, его КПД был почти на четверть выше (9,22, против 7,45 %), то есть каждая четвёртая-пятая поездка осуществлялась на сэкономленном угле. Массовый переход на тепловозные и электровозные виды тяги ещё больше ограничил эксплуатацию ИС, у которых в 1962 году (в период борьбы с культом личности Сталина) обозначение серии сменилось на ФДп (пассажирский вариант паровоза ФД, в литературе иногда можно встретить обозначение ФДП). Последним местом работы этих паровозов были Горьковская (депо Киров) и Приднепровская (депо Мелитополь и Синельниково) железные дороги, на которых ФДп проработали до 1966-1972 гг.

Единственный известный сохранившийся целиком паровоз серии ИС находится в Киеве. Это ФДп20-578, который установлен как памятник в местном депо. Паровоз был сохранён по инициативе начальника Юго-Западной железной дороги П.Ф. Кривоноса. Также на станции Брянск-2 установлена передняя часть ИС, на которую нанесено обозначение ФДп20-2549. Эта часть паровоза расположена на торце бетонного блока, который имеет внушительные размеры. В связи с этим, распространена легенда, что в бетон был залит весь паровоз (но без тендера), а снаружи оставлена лишь его передняя часть. Таким образом, в бетоне может находиться ещё один целый паровоз серии ИС в удовлетворительном состоянии.

Недалеко от киевского главного вокзала стоит на высоком постаменте паровоз с надписью «СССР» и номером ФДп 20-578

. Но на самом деле это - единственный в мире сохранившийся «Иосиф Сталин» (ИС)

, скоростной пассажирский паровоз, предвоенный флагман железных дорог Советского Союза, водивший «Красную Стрелу» в Ленинград и быстрые курьерские поезда на Крым и Кавказ. ИС выставлялся в 1938 году в Париже, на всемирной выставке, и получил награды. А ФДп - это просто его хрущёвское переименование, конца 50-х годов.

Так распорядилась в итоге судьба - из 600 с лишним выпущенных «ИС»-ов целиком сохранился только этот, в Киеве. Больше нет нигде. Примерно половина их «сгорела» на несвойственной им интенсивной работе по перевозке воинских эшелонов в 1941-1942 гг. на Транссибе, а оставшиеся были в 1960-х годах беспощадно порезаны на металл. Жалко, конечно - но факт.

Неудивительно, что киевский ИС стоял у меня в планах как обязательный к осмотру и съёмке обьект.

Киевский «ИС» можно найти, если перейти от главного вокзала Киев-Пассажирский по крытому переходу над путями туда, где находится построенное в начале 2000-х новое большое здание вокзала, и затем идти по дороге налево.

Вон он виден, вдалеке.

Подойдём поближе.

ИС установлен на высоком постаменте, и находится за ограждением.

Вид спереди.

Проекция немного сбоку.

Вид сбоку (паровоз без тендера).

Кабина и номер.

Вид паровоза целиком, с тендером (он шестиосный, как видите).

Рядом находится вход в локомотивное депо Киев.

А теперь - немного исторических снимков паровоза ИС в его первозданном, дохрущёвском, виде (все снимки, кроме «Красной Стрелы», из коллекции Ивана Андреева) .

ИС 20-08 в депо.

Первый, экспериментальный, экземпляр паровоза ИС 20-1, выпущенный Коломенским заводом в 1932 году (в 1935 г. производство было передано на Луганский/Ворошиловградский завод). У паровозов без обтекателя конструкционная скорость составляла 115 км/ч.

Паровозы ИС, «одетые» в аэродинамический обтекатель, развивали скорость до 155 км/ч.

Вот ещё снимок из депо (ИС слева).

ИС 20-16 с поездом (предположительно линия Москва - Ленинград).

Ещё один снимок, с точки сьемки чуть ниже.

ИС-ы перед войной (1937-1941 гг.) обслуживали в основном быстрые, скоростные линии: Москва - Ленинград, Москва - Минск - западная граница, Москва - Киев, Москва - Харьков - Синельниково - Симферополь, Москва - Ростов-на-Дону - Армавир - Минводы, Киев - Одесса, Москва - Киров - Пермь. В том числе ИС-ы водили и «Красную Стрелу» (см. на фото Московский вкз. Ленинграда, 1938).

После начала Великой Отечественной судьба ИС-ов сложилась не очень хорошо: почти все паровозы этой серии перегнали на восток, в основном на Красноярскую и Восточно-Сибирскую ж.д., где они участвовали в транссибирских воинских перевозках, имевших во второй половине 1941-го и начале 1942-го сверхнапряжённый характер. Поскольку ИС-ы изначально были рассчитаны на хорошие угли, на обслуживание в депо с достаточно высоким технологическим уровнем и на точное соблюдение регламента и нагрузок, то неудивительно, что за год-полтора очень жёсткой военной эксплуатации многие из них пришли в полную негодность. Всё-таки это паровоз мирного времени, а не военного. И тем не менее, ИС-ы своей работой помогли продержаться до поступления в 1943 г. американских ленд-лизовских Еа и Ем, не возобновляя выпуск паровозов - мощности заводов в то время были гораздо нужней для выпуска оружия.

Но всё-таки, немало ИС-ов пережили войну и затем водили поезда в послевоенное время.

Вот очень интересный снимкок ИС-а, ведущего поезд уже с цельнометаллическими вагонами (начало 50-х).

И ещё один редкий снимок: два «ИС»-а на путях и два машиниста ИС-ов перед ними.

В 1960-е практически все ИС-ы были порезаны на металл.

Как и почему сумел уцелеть подлинный «Иосиф Сталин» в Киеве, мне самому до конца неясно.

Говорят, что этого добился Петр Кривонос, Герой Соцтруда, но так ли это - не знаю.

Продолжение следует.

· Железнодорожная техника

Любченко Д.И., Трубачева В.Ф

Вот такой памятник на станции Брянск-2 мог бы стать вторым в СНГ

экспонатом паровоза ИС

Табл. 1. Пассажирские локомотивы дореволюционной России

Плакат Павла Соколова

Казалось бы, изящно сложенный металл, национальная гордость, а какая судьба! Уничтожен как враждебный класс, под корень, из-за одного имени.

И все же кое-что осталось. Киевский вокзал, имеющий свой музей железнодорожной техники, выделяется из всех других вокзалов бывшего СССР не столько своей красотой в архитектурном стиле времен того же Сталина, сколько отдельно стоящим, да еще и на постаменте, паровозом ИС (фото этого экземпляра мы поместили под заголовок статьи). Правда, есть версия, что еще один «последний из могикан» может быть целиком уцелевшим (правда, условно) после развенчания культа личности, и огромный бетонный блок размерами с паровоз на железнодорожной станции Брянск-2 дает все основания на это надеяться - из него выступает передняя часть ИС, или ФДП № 2549.

А ведь на момент своего создания паровоз ИС являлся самым мощным пассажирским паровозом в Европе, был и остался самым мощным советским паровозом. Он получил в 1937 году премию Гран-при на Всемирной парижской выставке и тайную мечту любого машиниста работать на идоле «всех времен и народов». И если советские плакаты изображали самого И.В. Сталина машинистом паровоза ИС (а Сталина в танке ИС вряд ли найдешь), то это что-то да значит, как и значит то, что полезно пройти курсы польского в харькове.

НОВЫЙ ПРИНЦИП - ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ!

Если вы встретите где-либо информацию о том, что паровоз ИС был пассажирской разновидностью ФД - не верьте. КПД паровоза ФД не достигал и 7%, КПД паровоза ИС составлял 7,45%. Эти паровозы создавались практически одновременно, с разными целями и заведомо не в развитие друг друга. Если ФД выглядел эдаким исполином, тяжеловесом, тяни-толкаем, то ИС производил впечатление некоей легкостью и утонченностью форм. Конструктивное же применение многих одинаковых комплектующих вряд ли могло родственно сблизить ФД с ИС - первый появился как результат развития американских паровозов Та и Тб, последний - отечественного СУ со своим отдельным семейством пассажирских прародителей и родственников русской школы локомотивостроения...

Еще в Российской империи осознали проблему эксплуатации многочисленных серий паровозов. Несмотря на робкие заказы по унификации машин, в стране было около сотни серий и модификаций паровозов. Мало того, разные по мощности паровозы были прикреплены к строго определенным районам в зависимости от тех или иных условий эксплуатации, под которые они и создавались, и топлива. Даже пригородные пассажирские поезда имели свои, под конкретную местность, специальные серии паровозов. Во время Первой мировой войны эта система давала ужасающие сбои, поставки запчастей и разнообразие ремонтов были путаными и бессистемными до такой степени, что царским властям пришлось в 1915 году прибегнуть к закупкам новых импортных паровозов. Но и это не спасло. К выходу России из войны количество паровозов, требующих ремонта, достигало 60%.

Маршрутная скорость как пассажирских, так и товарных составов Российской империи в начале ХХ века редко превышала 25 км/ч, а расписание движения поездов подразумевало весьма длительные стоянки, при этом в период с 1893 по 1913 годы пассажирские перевозки возросли почти в четыре раза.

Паровоз К У

Паровоз С У

Паровоз типа М с номером 160-02 разработки А.С. Раевского с колесной формулой 2-4-0. Любопытно, что бегунковая пара сзади цилиндров имела больший диаметр, чем бегунковая пара впереди. В паровозе угадываются иностранные нотки - наклонные окна будки машиниста, высокий угольный бункер, просторная площадка впереди перед дымовой коробкой

ИС20-01 с четырехосным тендером во время испытаний специалистами Коломенского завода

Мало того, именно в России появились первые в мире спальные вагоны, приспособленные для длительного путешествия пассажиров. Оно и понятно, ведь такие безмерные просторы за день не объедешь.

К началу Первой мировой войны Россия имела свою достойную, сильную и перспективную школу пассажирских локомотивов (см. табл. 1).

Если в Российской Империи железная дорога худо-бедно, но была вынуждена проводить работу по унификации своего локомотивного парка, то с приходом советской власти большевики взялись за это дело со всей решительностью - введение минимальных отличий между сериями паровозов позволяло скорее поставить разрушенную двумя войнами экономику страны на мирные рельсы.

Первым за эту проблему основательно взялся нарком путей сообщения Л.Д. Троцкий. Свои революционные идеи он озвучил в докладе «О транспорте» на VIII Всероссийском Съезде Советов в декабре 1920 г.: «Количество необходимых паровозных разновидностей можно свести к минимальному числу, к трем-четырем. Разумеется, при таком порядке ремонта вся работа должна ускориться в несколько раз… Развернуть фронт массового ремонта на заводах, которые специализировались бы по отдельным частям так, чтобы ремонт, в конце концов, превратился в новое паровозостроение, в производство новых однотипных советских паровозов.» Как видно из приведенной таблицы, у Л.Д. Троцкого были весьма убедительные аргументы для обоснования необходимости унификации новых советских паровозов.

В результате локомотивостроительные заводы были перераспределены под ремонт строго определенных серий локомотивов - появилась специализация. И уже вслед за ней был откорректирован выпуск запчастей - вместо депо им теперь стали заниматься специализированные заводы, где внедрялись плановость выпуска и сроки поставок.

Другими словами, цели Троцкого вели через унификацию комплектующих и запасных частей к выпуску минимума разновидностей паровозов. Эти цели и были успешно воплощены в жизнь при создании всех советских паровозов - от первенца ФД до последних ЛВ и ОР.

Паровоз ИС был унифицирован с ФД по котлу, паровой машине, буксам, осям, рессорному подвешиванию и др. Это достаточно много.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЭГО - СКОРОСТЬ!

Человек до сих пор стремится добиться больших скоростей - и во всем. В проекции на паровозную тягу это выглядело двумя способами - увеличением форсировки котла (увеличение скорости / количества испарения воды в единицу времени) и увеличением диаметра движущих осей (при неизменной величине хода поршня). Второй способ был более прост и надежен, первый же мог привести к взрыву котла, и такое иногда случалось. Мы в этом плане сжато остановимся лишь на некоторых самых значительных моментах мирового пассажирского паровозостроения.

Первый в мире зарегистрированный рекорд скорости был установлен 8 октября 1829 г. в Англии. На железной дороге Манчестер - Ливерпуль состоялись паровозные гонки, так называемые Рейнхильские состязания. Их победителем стал паровоз Стефенсона «Ракета», развивший скорость то ли 38,6 км/ч, то ли 48 км/ч. Впрочем, сейчас это уже не важно. Существенней другое - тогда инженерная мысль задумалась о планке в 100 км/час.

Достоверные данные о взятии этого рекорда, что вполне понятно, расплывчаты. Если верить англичанам, то в сентябре 1839 года такой скорости достиг их паровоз «Ураган» с колесной формулой 1-1-1 и диаметром движущих колес свыше 3 метров. Если же верить американцам, то это был именно их паровоз типа 2-2-0 №999 с поездом «Имперский государственный экспресс», который 10 мая 1893 г. развил скорость в 181 км/ч.

Не плелась в обозе и Российская империя. С 1907 г. с максимальной для российских дорог скоростью в 125 км/ч бегал курьерский паровоз типа Б. Конечно же, одного типа паровоза показалось недостаточно. Не мудрствуя лукаво, в 1911 г. русские кулибины просто-напросто увеличили диаметры движущих осей у паровоза типа К, что повлекло за собой несуразное поднятие котла выше осей. Под обозначением КУ (К усиленный) такой паровоз выпускался до 1914 года. Скорость этой «Кукушки» достигала 115 км/ч.

БЫСТРОЕ НАЧАЛО

Одной из особенностей железнодорожных перевозок в годы окончания гражданской войны и интервенции, когда система движения поездов по графикам была развалена, стали так называемые «лидерные» поезда (лидирующие, вне очереди), снаряжаемые для выполнения целевых правительственных задач.

Первый ИС только что выкачен из ворот завода. На нем будет нанесена краской надпись «Сталин» (на фото). С такой надписью ИС20-01 впервые отправится в Москву, после надпись будет сделана объемными буквами. Пока еще «неродной» тендер, стоят конусные насадки на цилиндрах золотников. К показу в Москве на борту тендера будет нанесена надпись: «Нет таких крепостей, которых большевики не смогли бы взять. Сталин»

К 1 Мая 1935 г. Комсомольскую площадь столицы СССР готовили по-особенному, стилизованному ИСу осталось дооформить котел... Внизу видны силуэты двух людей

Табл. 2. Сравнение конструкторских характеристик первого ИС и ФД20-1

Все чаще и чаще такие поезда предназначались и для отдельных пассажирских маршрутов. Как один из способов восстановления системы перевозок уже тогда рассматривалась разработка нового серийного пассажирского паровоза, способного снизить частоту курсирования скоростных поездов путем увеличения длины составов. Многими революционными специалистами в тот период рассматривались проекты конструктивно сложных многоцилиндровых паровозов с коленчатыми осями. Доводами для таких идей становились посылы на внедрение нового, пролетарского паровозостроения, а отказ от них считался чуть ли не торможением прогресса. В годы разрухи и нехватки всего и вся третий цилиндр, устанавливаемый под рамой и дополнительно вращавший колесные пары через коленвал, позволял бы значительно повысить мощность паровоза и снизить расход топлива. В качестве отправной точки рассматривались уже существовавшие локомотивы самых последних дореволюционных разработок - пассажирские паровозы типа С, СВ и ЛП, но вскоре все они уже перестали удовлетворять требованиям большевиков к ускоренному построению нового мощного государства. В этом ракурсе возникла необходимость создания более совершенных паровозов.

Так, в 1923 г. под руководством инженера А.С. Раевского на Петроградском заводе «Красный путиловец» началась разработка проекта нового трехцилиндрового пассажирского паровоза типа 2-4-0 с диаметром колес 1700 мм и одноколенчатой осью. В проекте паровоза предусматривалось внедрение ряда сложных нововведений, а именно:

При трехцилиндровой машине и расположении ведущих кривошипов под углом 120° размещались пальцы спарников в кривошипах колес под углом 90° (как у двухцилиндровых паровозов);

- не применявшаяся до этого на русских паровозах топка с камерой догорания;

- часть веса локомотива через сцепку передавалась на тендер;

- конструкция шатунного механизма, позволявшая расположить внутренний цилиндр горизонтально, а не наклонно;

- коленчатая ось второй ведущей колесной пары и пр.

Этот паровоз получил обозначение М. Однако, несмотря на желание Раевского максимально упростить конструкцию, паровоз получался довольно-таки сложным. Поэтому в 1924 г., сразу после смерти А.С. Раевского, весь проект был серьезно переработан и значительно упрощен, даже вернули наклон третьему цилиндру, а в 1927 г. на «Красном путиловце» был построен первый паровоз М160-01. В дальнейшем они строились и на Луганском заводе.

Паровозы М имели ряд существенных недостатков, из которых основным оказался все-таки значительный наклон внутреннего цилиндра, буксование, неспокойный ход, боковая качка, тряска с жесткими ударами котла о раму (!!!), недостаточность размеров топки и зольника. Ко всему этому от третьего цилиндра было мало толку - для него после двух наружных цилиндров не хватало пара. Впрочем, такой опыт оказался мало доходчивым.

Все эти проблемы значительно уменьшились в паровозе МР, в котором злополучный третий цилиндр был ликвидирован, коленчатая ось была заменена прямой, давление пара в котле было повышено с 13 до 14,5 атм. С такими нововведениями расход топлива даже уменьшился. Вес паровоза составлял 99 тонн (нагрузка на рельс от оси 16,5 тонн), сцепной вес - 69 тонн. Об этом паровозе остались документальные кадры видеохроники, он даже попал в 1920-х годах в художественный фильм «Государственный чиновник».

И все же в целом неудовлетворительная работа паровозов М - поэтому их выпустили всего 100 штук - послужила основанием для проектирования следующего пассажирского паровоза. Технический проект такого паровоза был выполнен в 1929 г. на Коломенском паровозостроительном заводе, с площадью колосниковой решетки 6 м2, диаметром движущих колес 1700 мм. Новый паровоз получил иностранное название «Микадо» по своей колесной формуле 1-4-1 (многие колесные формулы имели персональные иностранные прозвища, СУ со своей осевой формулой, например, часто назывался «Прери» или «советский Прери»). Однако из-за уже недостаточной для начала 1930-х годов мощности и этот паровоз в серию не пошел.

Единственным жизнеспособным из разрабатываемых в начале 1920-х годов оказался паровоз СУ, созданный на петроградском «Красном путиловце» как развитие дореволюционного СВ. И поскольку он создавался не «с нуля», как ФД или ИС, этот паровоз можно лишь с натяжкой считать первым советским пассажирским паровозом. Реально же первыми и «с нуля» стали грузовой паровоз ФД и пассажирский ИС.

СУ разрабатывался параллельно с паровозом типа М, но имел одно преимущество - минимальные усовершенствования в сравнении со своим предшественником СВ:

Увеличена длина топки и дымовой коробки;

- изменено количество жаровых и дымогарных труб;

- усовершенствован пароперегреватель;

- поднят котел относительно рельс;

- увеличено давление пара в котле и пр.

В сравнении с паровозом М - переделки поистине ничтожные и в кратчайшие сроки, что и обусловило успех нового паровоза.

СУ развивал скорость в 115 км/час, имел изысканные формы, КПД около 7,5%. Выпускался он с 1924 по 1951 годы и на всем протяжении существования паровоза ИС являлся тому серьезным конкурентом. По своим характеристикам СУ считается одним из лучших в мире пассажирских паровозов. Понятно, что выпущенный в 1925 году, именно он стал как для НКПС, так и для конструкторов эталоном и отправной точкой...

«ПРЕВЗОЙТИ!»

А превзойти все-таки была необходимость, уж больно слабоватым к концу 1920-х годов стал казаться СУ, тем более в условиях ускоренной индустриализации страны. Состав с максимальной длиной в 12 вагонов и общей массой до 600 тонн, ведомый этим паровозом, по расчетам теоретиков НКПС уже не мог обеспечивать растущий пассажирооборот Страны Советов. Тут приходилось увеличивать либо количество и интенсивность движения поездов СУ, либо количество вагонов (в одном составе) при неизменном количестве самих составов на маршруте. А это влекло за собой разработку более мощного пассажирского локомотива. Естественно, его мощность, скорость, а значит и вес, должны превышать СУ как минимум в полтора раза. Итак, получалось, что новый тяжелый паровоз должен водить 20 четырехосных пассажирских вагонов со скоростью как минимум 100 км/час, а уж если водить все те же 12 вагонов - то со значительно большей скоростью.

Но и полностью отказываться от СУ было нельзя - этот паровоз был идеальным для пригородных перевозок и казался незаменимым для легкого покрытия пути, которым так изобиловала вся железнодорожная сеть страны. На проблемах железнодорожного покрытия мы уже останавливались (НиТ №8, 2012 г.), анализируя паровоз ФД, здесь же нет смысла повторяться об этом, ибо паровоз ИС был в равных с ФД весовых категориях и заполучил те же проблемы, с которыми уже столкнулся тяжелый ФД.

С целью изучения заграничного опыта, Советский Союз в начале 1930 г. купил в США по контракту чертежи грузовых паровозов Та и Тб и десять таких локомотивов в придачу. Однако изучение и внедрение передовых и сложных для российских заводов технологий растянулось во времени, и в Объединенном Главном политуправлении (ОГПУ) посчитали такое «вредительство» недопустимым. В итоге в апреле 1930 года многие специалисты во главе с П.И. Красовским, ранее занимавшим должность начальника Отдела тяги Центрального управления железными дорогами НКПС, оказались собранными в одном специальном конструкторском бюро, но за решеткой, и были вынуждены изучать заокеанский опыт под присмотром Транспортного отдела ОГПУ при Совете Народных комиссаров СССР. Одной из нескольких параллельных задач перед ними была разработка мощнейшего скоростного пассажирского паровоза.

Перед разработчиками ставилась задача создать новый паровоз с осевой нагрузкой на рельсы от движущих колесных пар не более 20 т, с силой тяги - не менее в полтора раза большей СУ, при этом должно быть максимальное число взаимозаменяемых деталей с параллельно разрабатываемым грузовым паровозом (привет Троцкому!). Конструкционная скорость принималась равной 100 км/час.

Предварительные наброски показывали, что вес нового пассажирского локомотива целесообразно сделать равным весу грузового (будущий ФД), что вело к равенству осей. Сошлись на семи. Однако пассажирские поезда короче, а значит, легче грузовых, да и бегают с большими скоростями. Поэтому диаметр движущих осей нужно сделать максимально большим, а число движущих осей, понятное дело, уменьшить. После недолгих раздумий («отцовский» присмотр ОГПУ в действии) их диаметр приняли равным 1850 мм, как у паровоза СУ. Большие размеры осей влекли за собой проблему расположения топки, поэтому из двух вариантов осевых формул 2-4-1 и 1-4-2 последняя - с двумя маленькими бегунковыми парами под огромной топкой - выглядела логичной. Учитывая пожелания партии и правительства, топку, котел и цилиндры унифицировали с грузовым ФД.

В феврале 1932 года эскизный проект будущего ИС был завершен (эскизный проект грузового ФД был завершен в апреле 1931 г.), и его сразу передали на Коломенский паровозостроительный завод конструкторам Центрального локомотивопроектного бюро Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР К.Н. Сушкину, М.Н. Щукину (сын разработчика дореволюционного паровоза Щ Н.Л. Щукина), А.В. Сломянскому, В.В.Филиппову, А.А. Чиркову и

Л.С. Лебедянскому (будущему автору первого послевоенного паровоза Л) и др. для разработки рабочих чертежей. И уже в апреле рабочий проект нового мощного паровоза типа 1-4-2, которому присвоили обозначение 2П (1П был присвоен паровозу ФД), был завершен (по паровозу ФД рабочий проект был завершен в августе 1931 г.) Сразу же чертежи были переданы в производство.

Такие короткие сроки разработки (даже меньшие, чем у ФД) были достигнуты путем разумных заимствований. Конструкцию задней тележки, поддерживающую топку, позаимствовали у приобретенного в США локомотива Та (одноосная задняя тележка Тб «пришлась ко двору» ФД). Так как сумма всех осей паровоза должна удовлетворять семи, о чем говорилось выше, то на долю передней тележки оставалась всего одна ось, хотя законы скоростного паровоза требовали две. И это требование пытались хоть и не всегда, но все-таки соблюдать во всем мире, даже у нас последующий пассажирский паровоз П36 имел две передние бегунковые пары. Не долго думая, переднюю ось взяли у ФД. Унификации подверглись и множество агрегатов - у ФД и ИС они были общие, одинаковым был и углеподатчик (стокер). А вот шестиосный тендер в сравнении с тендером ФД решили сделать внешне более изящным - ему придали скошенные края бортов, увеличили запасы воды и, парируя увеличение высоты тендера, уменьшили диаметры колес.

Решили повторить и удачное решение с регулятором пара от ФД - прибором, с помощью которого машинист производит впуск пара в цилиндры (по подобию педали газа на автомобиле). Регулятор располагается в паровом колпаке над котлом и собирает пар. Ранее он состоял из одного-двух клапанов. Одноклапанные регуляторы имели очень большое усилие открывания, а в двухклапанных малый клапан помогал открытию большого и снижал усилия машиниста по воздействию на рычаг. Кроме того, применение малого клапана позволяло экономить пар на равномерном устойчивом движении паровоза, что породило даже выражение «ходить на малом клапане». На паровозах ФД и ИС регулятор пара имел пять клапанов.

Повторили и наклонное размещение лестницы в будку машиниста. Это оказалось крайне удобным в сравнении с вертикальными лестницами на паровозах царских времен.

Встал вопрос и о цвете паровоза. Выбирая новому пассажирскому паровозу раскраску, решили удачный зеленый цвет паровоза СУ, по аналогии с цветом пассажирских вагонов, впредь ввести в заводской стандарт, но по желанию паровозных бригад иногда от этого все-таки отступали, красили и в черный, и в голубой. Но все же зеленый цвет надолго стал основным для всех последующих пассажирских, а потом и грузовых локомотивов Советского Союза.

Любопытно сравнение конструкторских характеристик первого ИС и ФД20-1.

Несмотря на наличие своего, да еще и общесоюзного, конструкторского бюро, технологическая подготовка производства Коломенского завода к выпуску ИС так и не привела к самостоятельности подобно тому, как это сталось на Луганском паровозостроительном заводе, где уже полным ходом собирали первые ФД. Коломенский завод смог освоить изготовление цилиндров паровой машины, раму задней тележки и тендер, заводу «Красное Сормово» пришлось отдать штамповку листов для парового котла, пароперегреватели и пр., а Ижорский завод нагрузили боковыми полотнами основной рамы. Впоследствии такая существенная доля кооперации сказалась негативно на своевременной постройке шестиосных тендеров как для ФД, так и для самих ИС. И все-таки теми же луганскими методами - ударными ночами, трехсменной работой, рабочими выходными, но спустя шесть месяцев - 4 ноября 1932 года - Коломенский завод выпустил первый паровоз типа 2П (у луганчан первый ФД был построен 10 августа 1931 г. за 100 рабочих дней). На следующий день паровоз сделал первые успешные пробежки и, подобно паровозу ФД, его стали спешно готовить в Москву для демонстрации очередного пролетарского достижения на день 14-летия Октябрьской революции.

(Продолжение следует)