Ионический ордер и его описание. Греческие ордера: дорический, ионический и коринфский Ионический ордер в архитектуре

Древнегреческие колонны: дорическая, ионическая, коринфская

Системы ордера Древней Греции.

Когда мы говорим об архитектуре Древней Греции, первое, что вспоминаем - это храмы. Величественные, визуально легкие, гармоничные, со стройными колоннадами. Именно к храмам в большей степени принято относить понятие "ордер". Термин впервые ввел в обиход Витрувий.

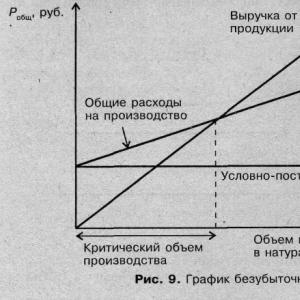

Ордер (от лат. ordo - ряд, порядок) - система несущих и несомых элементов стоечно-балочной конструкции, имеющих определенный состав, форму и взаимное расположение. В древнегреческой архитектуре различают три ордера - ионический, дорический и коринфский. Поскольку колонны стали одним из наиболее показательных элементов ордера, о них мы и скажем несколько слов.

Главные структурные элементы двух ордеров одни и те же. Основанием для них служит обработанная по всему периметру ступенями (обычно тремя) площадка - стилобат. На ней, по внешнему контуру храма, устанавливались колонны, состоящие из трех частей: снизу вверх - базы (опорной части), ствола (фуста) и капители - верхней, завершающей части, на которую непосредственно опирается перекрытие-антаблемент. Стволы колонн в обоих ордерах суживаются кверху. Антаблемент состоит также из трех частей (снизу вверх): балки - архитрава, фриза и верхней части - карниза, являвшегося уже элементом крыши.

Древнегреческие колонны: дорическая, ионическая, коринфская

Дорический ордер сформировался примерно в VII в. до н.э. Колонны, выполненные по канонам этого ордера, не имеют базы, они более мощные и приземистые, чем в других ордерах. Дорическая колонна лаконична. Каннелюры, обычно не более 20-ти, проходят вдоль всего ствола, что визуально утончает колонну, делает ее выше. Капитель состоит из круглой в сечении плиты эхина и невысокой квадратной плиты абаки. Узкое гладкое кольцо, прорезающее колонну под капителью, придает ей эстетическую завершенность, служит логичным переходом от вертикального рисунка каннелюр к горизонтальным элементам капители.

Ионический ордер оформился ненамного позже в конце VII - начале VI вв. до н.э. Ионическая колонна тоньше и выше. Здесь уже есть база сложная, состоящая из нескольких частей различных геометрических форм. Ствол прорезают 24 каннелюры, разделенные срезами. Увеличение количества желобков зрительно делает колонну еще более стройной и высокой. Эхин орнаментирован и с двух сторон оформлен волютами. Причем, в случае если у центральных колонн волюты располагались диаметрально, то у угловых - на смежных "сторонах" колонны.

Коринфский ордер возник в эпоху классики - V-IV вв. до н.э. Коринфская колонна выше и стройнее всех остальных. Хотя пропорции немного изменены, ствол и база имеют аналогичные с ионической колонной составляющие. Заметным отличием от предшественниц стала капитель. Она пышно изукрашена резьбой. Основу композиции составляют два ряда листьев аканта. А волюты ионической колонны здесь оригинально "превращены" в разворачивающиеся побеги папоротника или усики виноградной лозы.

Интересно, что "наследники" древнегреческих архитекторов - римляне - считали дорическую колонну чересчур грубой, ионическую - чересчур женственной, а потому использовали их довольно редко, отдавая предпочтение коринфскому ордеру. При этом в более поздние эпохи архитекторы Европы нашли применение всем типам. В период ренессанса художники черпали вдохновение из образцов коринфского и ионического стиля. А самый старый, дорический, нашел признание позже, в эпоху ампира. Еще позднее лаконичность, строгость этих колонн пришлась к месту при постройке зданий государственных и финансовых учреждений. И теперь дорическую колонну можно увидеть в любом уголке планеты.

Ордер кариатид – не что иное, как сочетание ионийского или дорийского антаблемента со стволом в виде человеческой фигуры. Как пример, южный портик Эрехтейона , пользующийся наибольшей и заслуженной известностью Он является одним из тех произведений, на которых греческий гений проявился с наибольшей оригинальностью и свободой в формах, полных в то же время разумной сдержанности.

Это архитектурное произведение по его украшениям можно отнести к ионийскому ордеру, а по его приземистым пропорциям – к дорическому.

Древнегреческие колонны: дорическая, ионическая, коринфская - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Древнегреческие колонны: дорическая, ионическая, коринфская" 2017, 2018.

Ионический ордер является одним из трёх самых древних греческих ордеров. Так, он отличается от дорического, который возник раньше ионического, большей вольностью в выборе пропорций, а также отсутствием частей, которые не подверглись бы декору. Архитекторы любили ионический ордер и считали его «женским» из-за изысканности и большого количества украшений.

Главная отличительная черта ионического - специфическое оформление капители. Капитель состоит из двух симметричных волют (волюта - завиток в форме спирали с небольшим кружком в центре).

Точное время и место возникновения ионического построения колонн неизвестно, но предполагается, что это середина шестого века до нашей эры и северное побережье Малой Азии соответственно. Самым первым большим строением, в котором использовались ионические колонны, был храм на построенный Роикосом и посвящённый богине Гере. К сожалению, через некоторое время храм был разрушен при землетрясении.

А храм в котором также есть ионический ордер, как вы знаете, был признан одним из чудес света. Впрочем, и он не дожил до наших дней.

Ионический ордер имеет две ипостаси: аттическую и вариант, в котором не присутствует фриз, принято считать первоначальным, аттический же порой считают не отдельным вариантом, а всего лишь модификацией, переделкой малоазиатского.

Колонна, согласно принципам построения ионического ордера, разделяется на три части: капитель, ствол и основание. Основание, как правило, опирается на квадратную плиту, называемую плинтом. Полувалы (полувалом называется выпуклый элемент основания) украшаются орнаментом и горизонтальными желобами. Вогнутые скоции, как правило, оставляют гладкими.

Как уже было сказано, главная отличительная черта ионического ордера - две волюты на капители. С фасада волюты являются завитками, с боков же волюты соединяются так называемыми балюстрами, которые очень похожи на свитки. Если сначала волюты находились лишь в одной плоскости, то потом их стали делать во всех четырёх, что, кстати, избавило ионический ордер от критики, согласно которой верх колонны должен одинаково выглядеть со всех сторон - это первоначально было у дорического, но не сразу появилось у ионического ордера.

Порезка обычно была украшена овами (от греческого и латинского слова, означающего «яйцо»). Это яйцеобразные декоративные элементы, и на колонне они чередуются с различными стрелками и листьями. Число каннелюр (каннелюра - вертикальный жёлоб на стволе колонны) в ионическом ордере постоянно менялось, но в итоге остановилось на 24. Это значение было взято не просто так: такое число каннелюр легко позволяло сохранить пропорцию диаметра колонны и каннелюры, даже в том случае, если высота колонны была по каким-то причинам завышена.

Если вы увидите две колонны, ионическую и дорическую, вы сразу обратите внимание, что изящнее выглядит ионический ордер. Построение его базируется на основном правиле: высота колонны должна составлять не менее восьми-девяти ее диаметров. Вот почему данный вид ордера отличается такой красотой.

На северо-западном побережье Малой Азии у Эгейского моря . Распространился по территории Древней Греции в V веке до н. э.

Первым из больших ионических храмов был храм Геры на Самосе , построенный приблизительно в 570-560 годах до н. э. архитектором Роикосом и вскоре разрушенный в результате землетрясения.

Наиболее выразительным представителем ионического ордера стал храм Артемиды Эфесской , признанный одним из «Семи чудес света» .

Энциклопедичный YouTube

1 / 3

✪ Античные ордеры

✪ Архитектура Древней Греции (рус.) История древнего мира

✪ The classical orders

Субтитры

Архитектура - это язык, а вы не замечали, что, когда узнаешь новое слово, первое время начинаешь замечать его везде? То же происходит и с архитектурой. Узнавая новую архитектурную форму, начинаешь везде ее замечать. И это особенно верно применительно к античным ордерам, потому что они представляют собой блоки, из которых построена западная архитектура, и используются уже 2500 лет. Мы говорим, в основном, об архитектурных стилях, которые древние греки создали, главным образом, для своих храмов. И Вы правы, мы продолжаем их использовать. Есть несколько современных примеров, лежащих прямо на поверхности. Но важно помнить, что это лишь маскарад под базовую древнюю архитектурную систему. Мы привели в пример Стоунхендж, чтобы показать, что из себя представляла древняя архитектурная система, именуемая стоечно-балочной архитектурой. Это самая основная, самая базовая, самая древняя архитектурная система. Стойки - это вертикальные элементы, поддерживающие горизонтальные элементы, которые называются балками. И мы до сих пор пользуемся этой системой, когда наскоро сколачиваем разные тесные домишки. Греки тоже это делали, но гораздо более изысканным способом. Да, они разработали декоративные системы, которые мы и подразумеваем, используя термин «античные ордеры». Существует три основных ордера - дорический, ионический и коринфский. Есть еще два дополнительных, но мы не будем говорить о них сегодня, просто назовем их для вас, чтобы вы о них знали. Они называются тосканский и смешанный. Ионический и дорический ордеры изображены на предлагаемой схеме. Сначала дорический, потом ионический, а последние два изображения относятся к коринфскому. И есть небольшие вариации этих трех ордеров. Дорический - самый простой, ионический несколько сложнее, а коринфский уже совершенно вышел из-под контроля. Начнем со старейшего ордера - дорического. Мы полагаем, что этот ордер появился в 7 веке в материковой Греции. Сейчас мы видим настоящий греческий храм, который находится в Италии, однако является превосходным примером античного дорического ордера. Начнем сверху, с фронтонов. Фронтон официально не является частью ордера, однако, так как он в том или ином виде был у всех греческих храмов, мы решили, что следует упомянуть о нем для вас. Это треугольный элемент на самом верху храма. Верно. Это остроконечные крыши. Иногда их украшали скульптурами. Следующий элемент, находящийся под фронтоном, - это уже официальная часть ордера, именуемая антаблемент. Это зона оттуда, до этого места. Верхняя часть антаблемента называется фриз. Только эта часть известна, как фриз, вся вот эта секция. Да, и в дорическом ордере ее украшали совершенно особой отделкой - триглифами и метопами. Приглядевшись к слову «триглиф», вы увидите, что в нем имеется корень «три», как в слове «трицепс», который означает числительное «три», и второй корень «глиф» со значением «знак», так что «триглиф» означает буквально «три знака». Видите, по всей длине фриза повторяется узор из трех знаков. А между триглифами находятся промежутки, которые называются метопы. В древнегреческой архитектуре их часто украшали скульптурами. Считается, что триглифы расположены не просто произвольно. Ученые полагают, что они, возможно, пришли из тех времен, когда храмы строились из дерева и изначально представляли собой концы бревен, служивших балками храма. И их, разумеется, размещали прямо над колоннами. Обратите внимание, что хотя бы каждая вторая метопа находится непосредственно над колонной. Если мы опустимся ниже, увидим следующий элемент храма - капитель. Это дорическая капитель. Она очень проста. Она состоит из раструба и простой пластины сверху. Дорический ордер - старейший и самый строгий. Согласно древнеримскому историку Древней Греции Витрувию, он ассоциировался с мужественностью. Дорическая колонна широкая, невысокая, выглядит тяжелой. Именно так. Продолжая движение вниз, мы дойдем до сектора, который обычно называют колонной. Однако историки искусства обозначают его термином «ствол». Приглядевшись внимательнее, вы увидите, что они не просто плоские: всю их поверхность покрывают вертикальные линии, известные как каннелюры. В дорическом ордере каннелюра очень неглубокая. Это, по сути, просто борозда, вырезанная на поверхности. Каннелюры создают красивый вертикальный узор по всей длине ствола колонны. Еще одна определяющая черта дорического ордера - отсутствие декоративной базы под основанием ствола. Ствол колонны упирается непосредственно в пол храма. Это очень хорошо видно на изображении справа внизу, где показано, что между колонной и полом нет никакого выступа, обозначающего переход. Теперь давайте посмотрим, как все описанное выше выглядит вживую. Капители находятся высоко, так что рядом с ними никогда не увидишь человека, и мы не можем осознавать насколько они велики. Однако я сделал эту фотографию в Британском музее, рядом с капителью, сделанной по образцу колонны самого знаменитого дорического храма, который находится в Акрополе в Афинах. Верно, Парфенона. И они действительно такие массивные. На этой фотографии также хорошо виден - пусть даже реконструированный - антаблемент с фризом, триглифами и метопами. Справа представлен пример рельефа, который предназначался для одной из метоп Парфенона. Верно. Эта метопа вполне подошла бы на один из этих квадратов. Поговорим о последнем элементе дорической архитектуры - о том, что называют энтазисом. Это немного сложно, потому что большинство людей, как мне кажется, думают, что колонна ровная по всей высоте, то есть что стороны колонны параллельны друг другу, что толщина колонны в основании равна ее толщине в области прямо под капителью. Однако на самом деле древние греки строили свои храмы по-другому. Нет. Просто поразительно, сколько всего древние придумали, чтобы сделать свои здания красивыми и похожими на чертоги богов. Поэтому когда мы строим античный дорический храм, видим, что стволы колонн слегка расширяются к середине. В верхней части нижней трети они достигают максимальной толщины, а затем сужаются в разные стороны: книзу - очень постепенно, кверху - гораздо резче. Самая узкая часть колонны находится как раз на ее вершине, а самая широкая - примерно в трети пути вверх от основания. И здание начинает производить впечатление живости, которого, как мне кажется, не было бы, если бы колонна была точно такой же толщины у вершины, как и у основания. Историки архитектуры издавна спорят, почему греки брали на себя такую сложную задачу, так как это обходилось дорого, стоило большого труда, а также означало, что каждый цилиндр, составляющий часть колонны, должен был быть индивидуальным, уникальным. Это невозможно было массово измерять и изготавливать. Верно, но Вы сейчас употребили слово «цилиндр». Колонны вообще-то не вырезают из цельного куска камня. И если вы внимательнее присмотритесь к этой фотографии, увидите трещинки между отдельными цилиндрами. В центре каждого из них обычно имелось отверстие, в которое иногда вставлялось бревно, скреплявшее их между собой, почти как бусы в ожерелье. Еще одна вещь, которую делает энтазис, заключается в том, что она подчеркивает вертикальность храма, так как заставляет колонны сужаться кверху. Ствол колонны выглядит выше, чем на самом деле, потому что, как известно, чем предмет дальше от нас, тем меньше он выглядит. Таким образом, греки думали о человеческом восприятии. Думали о том, как мы видим: а не просто об абстрактных математических и геометрических идеях, а о впечатлениях самого человека. Последняя деталь. Энтазис придает стволу колонны впечатление почти эластичности, впечатление, что он пружинит под весом удерживаемого им камня. Потрясающе, сколько решений греки принимали при строительстве. Теперь давайте посмотрим на ионический ордер, который появился вскоре после коринфского. Вот еще одно здание, находящееся в Акрополе. Это Эрехтейон. Это совсем другая эстетика. Здесь чувствуется столько утонченности. Здесь нет того ощущения массивности, мужественности, которое вызывают у нас здания дорического ордера. И вообще-то Витрувий- древнеримский историк архитектуры -считал этот ордер более женственным. Эти колонны выше, тоньше… Одна из колонн этого греческого здания представлена в Музее Лондона. У нас есть несколько хороших фотографий. Вы видите, что основные различия относятся к вершине, капители, где находятся эти свиткообразные фигуры, известные также, как волюты. Мы также видим слегка другую форму каннелюр, а также, что важно, видим базу. Перейдем к коринфскому ордеру. Он выглядит совсем по-другому и является самым декоративным. Его отличительной чертой также является капитель, в которой мы видим листовидные элементы. Кроме того, у этих колонн есть базы; они обычно бывают выше дорических, как и ионические, но более декоративны, чем те. Есть замечательный миф о происхождении коринфской капители. Это своего рода анекдот, и мы, конечно, не знаем, насколько он правдив. В нем говорится, что после смерти одной молодой девушки ее вещи сложили в корзину и поставили на ее могилу. Под корзиной оказался росток аканта, который начал расти, и из-за того, что на нем оказалась тяжелая корзина, накрытая плитой, его листья стали расти в стороны. Глядя на коринфскую колонну, думаешь, что так все и было, даже если и выглядит непохоже. Как раз очень похоже. Итак, это замечательный миф, независимо от того, правда в нем сказана или нет. Коринфский ордер - самый сложный. В нем есть и свиток, который характерен для ионического… Волюты. Верно. Но также в нем есть и очень сложные листовидные элементы, которые хорошо видны здесь. Они изображены с оглядкой на лист аканта. Справа внизу показана фотография листа аканта. Они разрастаются буйно, так что в этом есть смысл. Важно помнить, что древние греки, хотя и разработали три античных ордера, лишь стоят у их истоков, а римляне переняли эти идеи, а затем люди, обратившиеся к традициям античности, позаимствовали их уже у римлян. И мы все еще делаем это и сегодня. Итак, это все о греческих ордерах. Subtitles by the Amara.org community

Характерные черты

Ионический ордер существует в двух основных вариантах: малоазийском и аттическом. Основным считается малоазийский, первоначально сложившийся без фриза. Аттический появился гораздо позже, как следствие модификации первоначального малоазийского.

Колонна ионического ордера, в отличие от дорического делится на три части: основание, ствол и капитель. База часто сама опиралась на квадратную в плане плиту - плинт . Выпуклые элементы базы - полувалы (или торусы), украшались орнаментальной порезкой или горизонтальными желобками, по смыслу аналогичными каннелюрам . Скоции - вогнутые элементы - обычно оставались гладкими.

Капитель отличают так называемые волюты - сдвоенные спиральные орнаменты, вылепленные на эхине . Волюты выглядят как завитки со стороны фасада, по боковым сторонам капители волюты соединяются между собой валами, называемыми балюстры. Своим видом балюстры напоминают свиток. Первоначально волюты лежали в одной плоскости, затем их стали строить в четырёх плоскостях. Эта особенность сделала ионический ордер более устойчивым к критическим взглядам, высказывавшемся в IV веке до н. э. , чем дорический ордер. Последний предполагал, что эхин должен одинаково читаться с любой стороны. Эхин в ионическом ордере располагается под подушкой и между волютами, как бы выходя из под волют. Эхин и абака чаще всего украшались богатой порезкой, более мелкой у абаки и крупной, в виде иоников , у эхина; они называются овы и представляют собой орнамент из яйцеобразных элементов, чередующихся обычно с листьями и стрелками.

После недолгого раннего экспериментирования число каннелюр на стержне колонны было установлено в 24. Эта стандартизация позволила сохранять пропорцию каннелюры к диаметру колонны вне зависимости от масштаба, даже когда высота колонны была завышена. В плане каннелюры представляли собой половину окружности или эллипса, причём борозды разделялись между собой полосками цилиндрической образующей ствола, то есть дорожками. Расстояние между каннелюрами, в отличие от римской архитектуры, было очень маленьким, в результате чего они легко повреждались. Благодаря более глубоким бороздам и выраженным граням дорожек, ионический ордер выделялся своей игрой светотени, в отличие от дорического ордера.

Ионическая колонна всегда более стройна, чем дорическая: её высота в период архаики равнялась восьми диаметрам (1:8), а позднее превышала девять диаметров (1:9). Утончение ствола кверху также было меньше, чем например в дорическом ордере. Греческие зодчие расставляли колонны очень широко, стремясь таким образом к получению ощущения легкости и изящества.

Малоазийский ионический ордер

Малоазийская база почти не расширяется к низу, она отличается сложностью своей прорисовки. Её основу составляют две части: основание, близкое по форме к цилиндру, и торус. Иногда к ним добавлялось ещё одно основание базы, кроме плинта, которое состояло из трех элементов в виде двойного валика каждый, разделявшихся двумя скоциями. Такая база встречается чаще всего.

Антаблемент такой разновидности ионического ордера состоит из двух частей: архитрава и карниза . Архитрав зрительно выглядит легче дорического, за счет того, что небольшие горизонтальные уступы разделяют его на три гладкие, нависающие друг над другом полосы - фасции . Между архитравом и карнизом располагается пояс «сухариков». Венчающая часть - сима - украшалась очень богатой орнаментальной прорисовкой.

Кровля малоазийского варианта чаще всего была плоской, что соответствовало основным архитектурно-строительным традициям региона.

Аттический ионический ордер

Возникновение данного варианта ионического ордера было связано со строительством важнейших сооружений греческой культуры, например, ансамбля афинского Акрополя. Сильное влияние на процесс становления аттического ионического ордера оказал опыт традиций работы зодчих Аттики.

Аттическая база расширяется книзу, обозначая тем самым передачу давления от колонны на основание. База состоит из двух торусов, разделенных скоцией, причём именно форма скоции определяет расширение базы. Плинт в базе не считается обязательным элементом.

Антаблемент состоит не из двух частей, как в малоазийском варианте, а из трех, как в дорическом ордере. Отличие аттического антаблемента заключается в том что фриз не разделён на триглифы и метопы, а огибает здание сплошной неразделённой полосой, гладкой или украшенной скульптурным рельефом.

Колонны аттического ионического ордера в целом не отличаются от малоазийского варианта. В небольших храмах существуют портики в которых колонны заменены статуями кариатид . Но это лишь подвид аттических колонн.

Кровля по своему устройству не отличается от дорического ордера.

Над Афинским акрополем возвышается мраморный храм.

Здание прямоугольной формы, стройные ряды монументальных колонн. Силуэт этого здание известен во всем мире, он стал одним из символов древнегреческой архитектуры и античной культуры в целом. Это Парфенон , храм, посвященный покровительнице города Деве Афине, классический образец дорического ордера.

При переходе к строительству из камня сохраняются, а затем перерабатываются и получают новое звучание некоторые приемы, используемые при деревянном зодчестве. Так появляется и формируется система архитектурных ордеров – определенной комбинации и соотношения конструктивных элементов (несущих и несомых) и декоративной составляющей.

Архитектурные системы с использованием колонн и балок, выполненных в едином стилевом решении, использовались в различных древних культурах, например, в египетской или крито-микенской. Но строгая, упорядоченная система появилась только в Древней Греции. Именно эта культура подарила миру первые классические архитектурные ордера.

Существует три древнегреческих классических ордера: дорический, ионический и коринфский. Каждый получил свое название по месту своего возникновения.

Чем древнее архитектурный ордер, тем ближе он по своей сути к изначальной опорно-балочной конструкции, тем проще с точки зрения художественного оформления. Со временем декоративной составляющей уделяется все больше внимания, она становится все более витиеватой.

Отличительные черты каждого ордера наглядно демонстрирует архитектура древнегреческих храмов, возведенных в разные периоды. Разумеется, каждый новый ордер не появлялся на ровном месте, а формировался в течение какого-то времени, с накоплением опыта, применением и отработкой архитектурных приемов. Системы плавно сменяли друг друга, поэтому в некоторых древнегреческих строениях присутствует черты различных ордеров.

Состоит из трех частей: стереобата (основания), несущих колонн и антаблемента. В свою очередь, каждая часть делится на элементы. Так стереобат древнегреческого храма, как правило, состоит из трех ступеней. Верхняя часть стереобата именуется стилобатом.

На несущих колоннах покоится антаблемент – верхний несомый элемент ордера, подразделяющийся на архитравную балку, фриз и карниз.

Древнегреческие архитектурные ордера различаются по пропорциональному соотношению и художественному оформлению всех частей храма.

Дорический ордер

Дорический ордер – самый ранний из древнегреческих архитектурных ордеров, появился в период архаики в VII веке до н.э. Простой, лаконичный в плане декоративного оформления, его нередко называют воплощением «мужского начала» в архитектуре.

У мощных, приземистых колонн нет базы, они опираются непосредственно на стилобат. Каннелюры, желобки с заостренными краями, идут по всей длине ствола колонны, делая ее визуально более легкой. В дорическом ордере таких желобков немного, не более 20 на колонну. Капитель, верхняя декоративная часть колонны, состоит из эхина (сплюснутой подушки с круглым сечением) и абака (квадратной плиты). Антаблемент включает архитрав, фриз с триглифами и метопами и карниз.

Помимо Парфенона в дорическом ордере выдержан храм Афины Афайи на острове Эгине.

Ионический ордер

Черты ионического ордера появлялись постепенно, его окончательное формирование относится к VI веку до н.э. Существует два варианта ионического ордера: аттический и малоазийский. В малоазийском варианте отсутствует фриз. Этот тип считается основным, так как аттический появился позднее и был вариацией малоазийского.

В отличие от дорического, ионический ордер более изящен, утончен, легок. Продолжая аналогию, его можно назвать проявлением «женственности» в камне.

Ионическая колонна состоит уже из трех частей: у нее появляется база, она становятся более высокой, тонкой, количество каннелюр увеличивается. На капители колонны используется новый декоративный элемент – волюты (завитки). Узкий антаблемент состоит из гладкого архитрава, фриза без триглифов (иногда фриз вовсе отсутствует) и выступающего карниза. Фриз украшен рельефными изображениями. На карнизе размещается ряд дентикул – небольших декоративных выступов в виде зубчиков.

К образчикам ионического ордера относится храм Эрехтейон в Афинах.

Коринфский ордер

Самый юный из древнегреческих ордеров – коринфский ордер – сформировался в конце VI века до н.э. Его пропорции схожи с ионическими, но он отличается более обильным декоративным оформлением. В Древней Греции он считался лишь разновидностью ионического ордера. Свою популярность и распространение коринфский ордер обрел позже, уже в Древнем Риме. Отличительной чертой коринфского ордера является высокая капитель, состоящая из шестнадцати волют, сопровождаемых рельефными изображениями листьев аканта. По преданию этот ордер был придуман Каллимахом из Коринфы, древнегреческим скульптором. Мотивом послужила плетенная корзина, оставленная на могиле юной девушки. Корзина утопала в листьях буйно разросшегося аканта – ядовитого растения. Этот образ лег в основу декоративных элементов коринфского ордера. В отличие от «мужского» дорического и «женского» ионического, коринфский ордер называют образом «юной, незамужней девы».

Типичным коринфским строением считается Храм Зевса Олимпийского в Афинах .

Древнегреческая архитектура знакома нам еще по учебникам истории Древнего мира. Сложно переоценить ее вклад в мировую культуру. К древнегреческим ордерам обращались архитекторы разных эпох и стран, их художественная переработка встречается в каменных памятниках различных культур и времен. Современные архитекторы и дизайнеры также тщательно изучают системы древнегреческих ордеров и активно используют их при разработке дизайна современных строений и интерьеров. Как ни парадоксально звучит, но чем древнее ордер, тем актуальнее его звучание в современном исполнении.

Проблемы греческой энергетики

Звезды эстрады современной Греции

А держит он путь в сияюшие блеском Афины (часть 4)

Утром выясняется, что национальный археологический музей по понедельникам работает с середины дня. Поэтому решаю съездить в Пирей, давно ставший просто районом Афин. От центра Города на метро туда везут за 0.7 евро и всё больше по поверхности. В Пирее станция метро выглядит как обычный пригородный железнодорожный вокзал (пол-Финляндского). Выйдя из вокзала, ориентируясь по Солнцу, прихожу в порт. На пирсах сидят рыбаки с удочками. Из проезжающего мимо джипа по пояс высовывается полицейский и говорит, что в порту снимать нельзя из соображений безопасности. «Хорошо,» - говорю я и, сняв пентапризму, кладу камеру на кофр на живот, что позволяет фотографировать незаметно для окружающих. У одного из причалов стоит что-то вроде нашего речного трамвайчика с поправкой на плавание по морю.

Ситония Халкидики

Не только песчаные пляжи и небесно-голубая лазурь Эгейского моря привлекают сюда туристов. Полуостров находится в окружении уникальной, первозданной природы субтропиков и кажется отрезанным от внешнего мира небольшими бухтами с малолюдными поселениями, каждое из которых по-своему уникально. Среди поселков с прекрасными пляжами и древней архитектурой стоит упомянуть деревни, расположенные в 20 километрах от Неа Мармара, а именно: Агиос Янис, Трипотамос, Калогриа и Эля.

Мыс Сунион

Большинство туристов, которые посещают мыс Сунион – романтики или искатели приключений. Действительно, не каждый решится ехать целый час из Афин для того, чтобы посмотреть руины древнего храма Посейдона и красивейшую панораму. Некоторые люди остаются здесь до вечера для того, чтобы вдоволь налюбоваться одним из красивейших закатов во всем Средиземноморье. Многочисленные поэты, художники и музыканты воспели эту маленькую точку на огромной карте Эллады.

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Реферат

«Ионический ордер»

Выполнила: Студентка группы ТД-31

Клименко Анна

Проверила: Кушнарева Н. А.

Москва, 2010 г

1. Вступление.

2. Основные особенности ионического ордера.

2.1. Пьедестал ионического ордера. База и ее построение.

2.2. Капитель ионического ордера и ее построение.

2.3. Антаблемент ионического ордера.

3. Происхождение ионического ордера. Малоазийский и аттический ионический ордер.

4. Заключение.

5. Литература.

6. Приложение.

1. Вступление.

Ионический ордер - один из трех древнегреческих архитектурных ордеров. От более раннего дорического отличается легкостью пропорций и декором всех его частей. Отличительной чертой ионического ордера является способ оформления капители, которая выполняется в виде двух противоположно расположенных валют. Ионический ордер во времена античности считался «женским» ордером, за счет своей утонченности, изысканности и дополнениями разнообразными украшениями. Наиболее выразительным представителем ионического ордера стал храм Артемиды Эфесской, признанный одним из семи чудес света.

2.Основные особенности ионического ордера.

Ионический ордер принадлежит к группе украшенных, легких, изящных ордеров, а по своим пропорциям - наиболее совершенный и тонко продуманный.

Его колонна с диаметром, составляющим 1/9 часть высоты, с утонением в 1/6, украшена каннелюрами. Число каннелюр здесь 24(не 20, как в дорической колонне).

Форма их также представляется новой, рисующейся в разрезе полукругом, а между каннелюрами оставлены узкие промежутки, принадлежащие основному стержню колонны,- дорожки. Сверху каннелюры завершаются полукругами, снизу заканчиваются горизонтально. Стержень колонны увенчан обычным астрагалом, а внизу завершается полочкой с закругленным подходом к ней в виде выкружки.

2.1. Пьедестал ионического ордера. База и ее построение.

Базы всех ордеров можно разделить на две категории. Тосканская и дорическая базы отличаются друг от друга только небольшим валиком, введенным в последнюю. Во всем остальном они сходны (по построению и пропорциям). Эти базы составляют одну категорию. К другой категории можно отнести базы ионического и коринфского ордеров.

База, которая послужила основным типом для ионического и коринфского ордера, не относится непосредственно к определенному ордеру. Она отличается красивым и сочным профилем, но содержит много мелких частей. Это так называемая аттическая база.

Она содержит внизу плинт, а сверху плинта вместо одного в ней расположены два вала, разъединенных между собой скоцией. При построении этой базы мы будем делить высоту, равную 1 модулю, на три части. Нижняя часть предназначается для плинта (рис. 1). Часть базы над плинтом состоит из трех частей - двух валиков и скоции, поэтому мы делим эту высоту на три одинаковые части, из которых нижняя определит ширину нижнего вала, следующая над ней соответствует скоции с двумя узкими полочками сверху и снизу, а верхняя часть определяет второй вал с полочкой над ним. Таким образом, из двух валов, нижний сам собой получается грузнее верхнего.

Дальнейшее развитие формы аттической базы касается ее скоции. Если при больших размерах ордера (Исаакиевский собор, где диаметр колонны около двух метров) скоция представляется большой, монотонно гладкой выемкой, то она может быть разделена на две равные части, каждая из которых содержит в себе скоции значительно меньших размеров и астрагалы. Таким образом, вместо одной скоции получается две смежных и два астрагала, прямой и обратный (рис. 2).

Исаакиевский собор

Для построения ионической базы (табл. 1) разделим высоту ее на три равные части, заняв одну из них плинтом. Верхней части содержится вал и скоция, т. е. два деления, поэтому мы делим верхнюю часть вместе с верхней полкой пополам. Верхняя половина занята валом, а нижняя скоцией, разработанной, как описано ниже.

Пьедестал ионического ордера состоит из базы и карниза, причем обе части одинаковой высоты, по ½ модуля. Карниз состоит из двух частей: слезника с полочкой каблучком наверху и поддерживающего его четвертного вала с астрагалом под ним.

В базе пьедестала над плинтом впервые встречается обратный гусек с обратным астрагалом над ним.

Так как переход от тела пьедестала к плинту, т. е. верхняя часть базы пьедестала, разработан довольно сложно, применением обратного гуська, заключенного между астрагалом и полочкой, то для этих частей отведено вдвое больше места, чем для плинта.

Профиль импоста сходен с карнизом пьедестала, но не имеет свеса, типичного для карниза. Поэтому он приобретает характер капители. Ширина этого профиля с двумя расположенными под ним уступами различной ширины составляет ровно 1 модуль.

Архивольт по своим профилям представляет копию импоста, при общей ширине также в 1 модуль. Стены и пилоны имеют внизу небольшое расширение в виде цоколя, состоящего из высокого плинта, над которым помещен астрагал, берущий свое начало у базы пьедестала.

2.2. Капитель ионического ордера и ее построение.

В этой капители отсутствует шейка, чем и объясняется высота ее, равная не 1 модулю, а 2/3 модуля. Здесь присутствует обычный в капителях четвертной вал, а над ним помещается абак необыкновенной, исключительной формы (табл. 2). В нем ясно различаются две части. Одна, верхняя, непосредственно поджатая под архитрав, представляет собой квадратную плиту с профилем, состоящим из полочки и каблучка. Под этой питой мы видим другую, закручивающуюся с двух противоположных сторон в виде спиральных завитков. Эти завитки, валюты, имеют гладкое поле, составляющее вертикальную плоскость, и немного выступающую из этого поля полочку, которая делает три полных спиральных оборота и заканчивается небольшим кружком, находящемся в центре валюты. Этот кружок называется глазком или очком валюты. Спиральный завиток выглядит красиво тогда, когда узкая полоска на всем спиральном пути не образует никаких углов, скачков, а ширина полоски и промежутка между ее спиралями по направлению к центру совершенно плавно и равномерно уменьшается. Для достижения этой постепенности и плавных переходов существует ряд указаний (табл. 4). Прежде всего, необходимо найти центры глазков валют. Они лежат от оси колонны на расстоянии 1 модуля и в то же время находятся на верхней линии астрагала колонны (табл. 13). Если провести к очертанию валика этого астрагала вертикальную касательную, то это и будет прямая, отстоящая от оси колонны на один модуль. Глазок валюты представляет собой очень маленький кружок, радиусом в 1 парту. Наибольшее удаление валюты от центра в вертикальном направлении равняется ½ модуля, т. е. 9 партам. Описав ¼ окружности, спираль должна приблизиться к центру на 1 парту, т. е. в горизонтальном направлении расстояние от высшего очертания валюты до центра глазка должна равняться 8 партам. Далее, расстояние от того же центра до нижней точки спирали равняется 7 партам, следующее расстояние по горизонтали от центра до спирали равно 6 партам, и, наконец, от центра глазка вверх по вертикальному направлению до спирали. Описавшей один полный оборот, 5 партам. Последний размер соответствует высоте четвертого вала, круглого в плане и видимого между валютами. Дальнейшее движение завитка не дает той простой последовательности приближения к центру, которая выражалась такими простыми цифрами. Приведенные выше цифры позволяют изобразить валюту и капитель в массах. Для идеального же начертания валюты существует много способов. Рассмотрим прием, указанный Виньолой (табл. 4).

Когда начерчен глазок с радиусом кружка в одну парту, в этом кружке проводят вертикальные и горизонтальные диаметры, концы которых соединяют прямые линии и получаю таким способом вписанный в окружность квадрат. Затем из центра окружности опускают перпендикуляры на стороны квадрата (апофемы). Полученные четыре точки, точки, точки пересечения апофем со сторонами, обозначают цифрами 1, 2, 3, 4. Разделим прямую, соединяющую центр с точкой 1 ,на три части, и соединим ближайшую к 1 точку деления, которую обозначим цифрой 5, с 4 точкой. Таким образом, получаем начало ломаной спиральной линии 1, 2, 3, 4, 5. Разделив, таким образом, и другие апофемы на три части, продолжаем соединять точки деления сообразно тому, как были соединены первые пять точек, и тогда получится продолжение спирали 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. последняя точка попадает в центр глазка. Все эти обозначенные цифрами точки буду служить центрами для тех частей окружностей, которые, будучи между собой касательный, образуют совершенно плавный спиральный завиток волюты. Сперва ставят острие циркуля в точку 1 и радиусом в ½ модуля описывают ¼ окружности до встречи с продолжением горизонтальной прямой 1, 2. Затем, для продолжения кривой, составляющей спираль, уменьшают радиус круга на величину 1, 2 и из точки 2 этим радиусом описывают вниз ¼ окружности до пересечения с продолжением прямой 2, 3. Поступая далее таким же образом, из точки 4 придется описывать не ¼ окружности, а несколько большую дугу, чтобы кривая остановилась на продолжении прямой 4, 5 и т. д.

Но таким способом будет получена лишь одна внешняя спиральная линия. Для получения другой спирали, которая после трех оборотов должна сойтись с первой на верхней части очертания глазка, необходимо прибегнуть к определению второй ломаной спирали, которая определит положение центров новых кривых. Для этого поступают так: расстояние между точками 1 и 5 делят на четыре части и отмечают ближайшую к первой точку деления. Так же поступают со всеми остальными промежутками между прежними центрами и соединяют точки деления так, что получают новую ломаную спираль, параллельную прежней, и ведут построение кривых линий совершенно таким же способом, как в первом случае.

Для того, чтобы составить полное представление об ионической капители, надо обратить внимание на вид ее сбоку и снизу. Эта капитель отличается от всех остальных капителей тем, что сбоку выглядит иначе, чем с фасада.

Завитки валют образуют по бокам капители два валика, украшенных листьями и имеющих довольно своеобразную форму. Если представить себе валик в виде мягкого цилиндра, у которого круги оснований сделаны из твердого материала, перетянуть его посередине ремнем, то ремень вдавится в подушку, а наружные круги останутся без изменений. Валики ионической капители имеют подобную форму и украшаются длинными листьями (табл. 2 и 3). Эти валики называются балюстрады.

2.3. Антаблемент ионического ордера.

Выше было уже сказано, что высота ионического архитрава, вследствие довольно значительно развития его обработки, несколько увеличена и равняется не 1 модулю, а 1 ¼ модуля. Пропорции трех частей антаблемента в ионическом ордере дают гармоническое сочетание. Здесь высота архитрава, фризы и карниза относятся между собой, как 5: 6: 7. таким образом, если высота архитрава 1 ¼ модуля, т. е. 5/4 модуля, то высота фризы 6/4 модуля, а высота карниза 7/4 модуля. Вся же высота антаблемента получается 4 ½ модуля, т. е. равняется ¼ высоты колонны. Архитрав увенчан полочкой и каблучком, а поле его разработано в виде трех свешивающихся одна над другой полос, причем для избегания монотонности ширина этих полос различна. Нижняя - наименьшая, средняя - больше, верхняя - еще больше. Для полного соответствия между взаимными соотношениями крупных и мелких частей ширина этих полос также относится между собой, как 5: 6: 7.

В венчающем карнизе поддерживающая часть составляет ½ высоты карниза, как и дорическом ордере, но в отделке своей эта часть отличается тем, что ряд зубцов заключен между двумя криволинейными профилями.

Нижний профиль- каблучок, как элемент наиболее пригодный для поддержания тяжести. Далее - ряд зубцов, над зубцами помещается четвертной вал, отделенный от полосы зубцов второстепенным профилем- астрагалом.

Высота слезника и венчающей части одинакова, причем слезник принял здесь форму, сделавшуюся самой распространенной, т. е. заканчивается сверху полочкой с каблучком. Венчающая часть в форме гуська наиболее совершенна и чаще всего применима. Ниже плоскость слезника несколько углублена так, что по сторонам этого углубления оставлены лишь узкие полоски (табл. 5).

3. Происхождение ионического ордера. Малоазийский и аттический ионический ордер.

Ионический ордер зародился в Малой Азии. Развивался он, как и на своей родине, так и в самой Греции, в Аттике. Благодаря этому в ордере образовалось два течения: малоазиатское и аттическое. Типичными образцами этих течений являются в Малой Азии храм Афины в Приене(построен в 320г до н.э. архитектором Пифеем), в Аттике- Эрхтейон в Афинах(построен в 420- 393 гг. до н. э. архитектором Филоклом).

Храм Афины в Приене Северо-восточный угол храма Афины

Эрхтейон в Афинах Эрхтейон. Портик кариатид

Наиболее характерной частью ионического ордера является капитель с ее завитками. В Аттике не получила особенно богатое развитие. Капитель Эрехтейона отличается от малоазийской большим богатством отделки. С большей роскошью разработана самая валюта, кроме того, под эхином имеется украшенная пальметками шейка, которой нет в малоазийском типе. Эта шейка придает капители и самой колонне особую грацию и изящество. Антаблемент ионического ордера сохранил свое тройное деление на архитрав, фриз и карниз. Но встречаются редкие исключения, где архитрав и фриз объединяются в общую часть. Это можно увидеть в храме в Приене, в портике кариатид афинского Эрехтейнона.

Ионический архитрав значительно ниже дорического и состоит обычно из двух или трех слегка свешивающихся одна над другой полос. Сверху же архитрав увенчан мелкими профилями с резными украшениями. Фриз оставался гладким.

В устройстве карниза сильнее всего сказалось различие школ аттической и малоазийской.

Под слезником малоазийского карниза в поддерживающей части непременно помещается ряд зубцов. В аттическом карнизе этих зубцов никогда не встречается. Эта часть развита очень слабо, ограничиваясь одним- двумя узкими украшенными профилями.

Кроме колонн в храмах встречаются узкие вертикальные выступающие части, поддерживающие месте с колоннами общий антаблемент. Эти части называются антами. Они имеют базы и капители, но формы их значительно упрощены.

В ионических храмах обширно применялась полихромия с ее изяществом и гармонией красок.

4. Заключение.

Вся высшая греческая культура создавалась при взаимном влиянии индивидуальных особенностей двух главнейших греческих племен - дорян и ионян. Это отразилось и на архитектуре, в которой отличаются две системы, два ордера- дорический и ионический. Ионяне противопоставляются дорянам своей склонностью к мирным занятиям и культуре, своим мягким и нежным характером. Созданная этим племенем архитектура не скована тесными рамками условности и трактуется свободно и разнообразно.

5. Литература .

Михаловский И. Б. Теория классических архитектурных форм. М.: Изд. « КомКнига», 2010 г.

Виньола. Правило пяти ордеров архитектуры. М.: Архитектура - С, 2005 г.