Сетевые модели основной организационный инструмент управления проектом. Организационный инструментарий управления

Сетевые модели – основной организационный инструмент УП. Позволяют осуществить календарное планирование, сократить продолжительность выполнения работ, оптимизировать стоимость работ, организовать оперативное управление и контроль за ходом реализации проекта.

Сетевая модель – ориентированный граф, изображающий все необходимые для достижения цели проекта процессы (управленческие задачи), показанные в технической последовательности.

Основные понятия: работа – трудовой процесс, требующий затрат времени и ресурсов (в этот термин также включается ожидание, которое требует затрат времени, но не требует ресурсов); событие – факт свершения к-л работы или результат выполнения нескольких работ, позволяющих начал следующие; путь – непрерывная последовательность стрелок, начиная от исходного события до завершающего.

Сетевая матрица – графическое изображение процесса УП, где все операции, управленческие задачи, выполнение которых необходимо по проекту, определены в технологической последовательности по конкретным исполнителям и календарным дням.

Использование сетевой матрицы позволяет быстро рассчитать весь комплекс работ и обеспечить руководство проекта исчерпывающей информацией, позволяющей принять управленческие решения.

Сетевая матрица должна использоваться на всех стадиях ЖЦ проекта. При построении сетевой матрицы существующая сетевая модель совмещается с календарно-масштабной сеткой времени, которая имеет горизонтальные и вертикальные коридоры.

Горизонтальные коридоры характеризуют ступени управления, структурные подразделения, должностные лица, которые принимают участие в решении управленческих задач.

Вертикальные коридоры отражают отдельные этапы, процессы, протекающие во времени (может быть обычный расчет по дням).

Матрица РАЗУ – графо-аналитический инструментарий, с помощью которого устанавливаются ответственные исполнители за отдельные работы. Строки – управленческие задачи, столбцы – структурные подразделения, должностные лица.

На ее основе можно разделить обязанности всех участников проекта и математически рассчитать загруженность каждого структурного подразделения или должностного лица при реализации проекта.

Матрицу рассматривают как средство согласования входов и выходов системы управления проектами.

В полях матрицы условными символами обозначаются отношения структурных подразделений и должностных лиц к решению конкретной управленческой задаче.

ИТМ (информационно-технологическая модель) – организационная модель управления проектами, которая является основным организационным инструментарием, определяющим последовательность и взаимосвязь всех процессов по управлению проектами.

Содержит стандартное описание порядка и условия решения задач для управления проектами, которое четко определяет кто, когда, в каких условиях решает те или иные задачи, кто несет ответственность за их разработку и реализацию.

Разработка и внедрение ИТМ обеспечивает создание условий в системе УП, когда промежуточные результаты обеспечивают достижение конечных результатов проекта, а также позволяет обеспечить последовательность решения управленческих задач и определить условия их реализации.

Построение ИТМ начинается со сбора информации об основных процессах и управленческих задачах, необходимых для реализации проекта. Правильно заполненная и проанализированная информация служит основой для заполнения информационной таблицы, которая дает возможность связи между отдельными работами. На ее основе и составляется ИТМ.

Информационная таблица включает следующие столбцы:

1. Управленческие задачи

2. Исходная информация для решения данной управленческой задачи (отчеты, анализы, акты, законодательные документы и т.д.)

3. Источник информации (кто и откуда передал ее)

4. Результирующий документ, полученный в ходе решения управленческой задачи;

5. Исполнитель задачи (их может быть несколько)

6. Сроки выполнения (как правило указывается последний срок предоставления результирующего документа)

7. Потребители результирующего документа

Затем на базе информационной таблицы формируется ИТМ, которая представляет всю информацию из информационной таблицы в более наглядной форме

Модель ЖЦП

Планирование ресурсов проекта.

Ресурсы - это все, что может быть использовано компанией для достижения своих целей, для удовлетворения собственных потребностей и потребностей субъектов внешней среды.

Финансовые - денежные средства, дебиторская задолженность, ценные бумаги, финансовые вложения, участие в уставном капитале других организаций и т.д. Их особенность в том, что они не могут быть использованы (потреблены) непосредственно внутри компании. Равно как и не могут быть созданы внутри компании. Используются и создаются данные ресурсы тогда, когда компания взаимодействует с внешней средой. (Чтобы потратить деньги или купить ценные бумаги надо провести хозяйственную операцию с участием какой-либо другой компании или организации.) Таким образом, финансовые ресурсы отражают взаимоотношения компании с внешней средой.

Производственные - материалы, трудовые ресурсы, внутрипроизводственные работы и услуги, готовая продукция и т.д. Особенность данных ресурсов в том, что они могут быть использованы (потреблены) непосредственно внутри компании и/или созданы внутри компании. в процессах производства или являются результатом этих процессов.

Материальные и человеческие ресурсы. Человечские наиболее значимы, тк нескладируемые и ненакапливаемые. Также не можем складировать технические средства и крупногабаритную технику. Разрабатываются графики использования чел ресурсов и технических средств. Графики исп-я ресурсов в масштабе времени мб с учетом и без учета выходных и праздничных дней, мб почасовой – от специализации П. или в виде количества времени, необходимого для П в % от общего объема времени проекта. Или в человекочасах. Пределы использования ресурсов при разработке графиков (нельзя без перерыв 24 часа для людей и ТО для машин).

Конфликт ресурсов – несоответствие потребности и возможности использования ресурсов (1,5 или 2 сменный график использования ресурсов)

Минимального предела не существует (консультанты 10-30 мин), нормальные пределы – 8 часов, максимальные – 16 ч без перерыва на сон.

Планирование ресурсов - определение того, какие человеческие, физические, материальные и др. ресурсы в каких кол-вах и в какое время д.б. использованы для выполнения работ проекта.

Планирование ресурсов тесно связано с оценкой стоимости проекта и непосредственно зависит от того, какие ограничения по проекту установлены Заказчиком (временные или стоимостные).

Пределы потребления ресурсов: минимальный (0-8ч), нормальный (8ч), максимальный (16ч).

ПРосущ-ся на основе декомпозиции работ.

Для ПР необходимо :

* утвержденный замысел проекта

* описание пула ресурсов (т.е потенциальная доступность ресурсов).Степень детализации и специализации пула ресурсов может меняться.

* декомпозиция работ проекта

* оценка длительности операций или работ

* политика исполняющей организации

* историческая информация о том какие и каких типов потреблялись для выполнения прошлых аналогичных проектов.

Методы и средства планирования ресурсов.

Для ПР могут применяться экспертные оценки, программное обеспечение, аналоги др.проектов.

Выходом ПР является ресурсный план, т.е описание того ресурсы каких типов и в каких кол-ах потребляются для каждого элемента низшего уровня декомпозиции работ.

При ПР могут возникать конфликты ресурсов.

Методы выравнивания ресурсов:

1) Растяжение – при наличии запасов времени за счет увеличения продолжит работ сокращения их эффективности.

2) Сжатие – за счет увеличение интенсивности использования рес-в

3) Нормализация (параллельного выполнения работ) – делить работу на участки и поочередно их выполнять.

Для повышения эффективности закупок и поставок в пр-те можно использовать кросс-докинг – организация поставок в соответствии с заявкой (в нужном кол-ве, в нужное время, в соотв. кач-ве)

Организационный инструментарий управления проектами: сетевое моделирование, метод PERT, матрица РАЗУ, информационно-технологические модели управления

Сетевая матрица представляет собой графическое изображение процессов осуществления проекта, где все работы (управленческие, производственные) показаны в определенной технологической последовательности и необходимой взаимосвязи и зависимости

Одним из наиболее эффективных инструментов в управлении проектом являются так называемые сетевые матрицы (более высокий уровень разработки "сетевых графиков"). Они позволит представить весь процесс осуществления проекта в весьма наглядной форме, а также выявить состав и структуру работ и приемлемые средства и методы их выполнения, проанализировать взаимосвязи между исполнителями и работой, подготовить научно обоснованный скоординированный план выполнения всего комплекса работ по проекту для более эффективного использования имеющихся ресурсов и сокращения сроков.

Представляется также возможность быстро обрабатывать с помощью средств вычислительной техники массивы информации и обеспечивать руководство проекта своевременной и исчерпывающей информацией о фактическом состоянии работ, облегчающей корректировку принятых решений; прогнозировать ход выполнения работ на критическом пути и концентрировать на них внимание менеджеров проекта. Используя математический аппарат, можно определять степень вероятности реализации проекта и правильно распрделять ответственность по иерархическим ступеням управления.

Основой системы управления проектом является матрица разделения административных задач управления. РАЗУ Используя эту матрицу в системе управления проектом, можно разделить в команде проекта обязанности, права и ответственность всех участников проекта и на этой основе построить организационно-динамическую структуру и информационную систему.

Матрица разделения административных задач управления представляет собой таблицу в которой располагаются наименования должностей, подразделений и служб, а также перечисляются задачи выполняемые этими исполнителями. Условным знаком обозначается отношение каждого подразделения службы или конкретного работника к решению определенной задачи.

Деятельность по реализации функций управления при проектировании матрицы РАЗУ заключается в следующем:

ответственность за решение той или иной задачи управления проектом;

Я - единоличное решение и персональная ответственность за решение той или иной задачи (с подписью);

! - персональная ответственность за решение той или иной задачи при коллегиальной форме принятия решений (с подписью);

Р - участие в коллегиальном решении данной задачи без права подписи.

П - планирование;

О - организация;

К - контроль;

Х - координация совместных усилий участников процесса;

А - активизация.

С - согласование, визирование;

Т - исполнительство;

М - подготовка предложений;

+ - расчетные операции, необходимые для осуществления функции (задачи);

- - в работе не участвует.

Проектирование технологии управления проектом, т.е. фиксация последовательности и взаимосвязи решения управленческих задач, возможно при помощи так называемой информационно-технологической модели (ИТМ).

Основные этапы разработки ИТМ:

1) разработка информационных таблиц.

2) Формирование информационно-технологических моделей на базе информационных таблиц

При разработке ИТМ управления проектом необходимо: отразить взаимосвязь задач в процессе принятия решений; обеспечить четкое распределение должностных обязанностей и ответственности (матрица РАЗУ); определить виды и формы документов, являющихся результатом решения задач.

3) Формирование сводной модели управления проектом. Для построения данной модели необходимо: выделить целевые функции управления; определить обеспечивающие подсистемы; установить место каждой задачи (из информационных таблиц) в модели. Маркетинг проекта. План маркетинга в проекте. Технико-экономическое обоснование проекта: содержание, назначение. Бизнес – план инвестиционного проекта: содержание, назначение.

Информационно-технологическая модель (ИТМ)

Информационно-технологическая модель (ИТМ) представляет собой таблицу, состоящую из шести блоков:

1) 1 блок: Календарные дни – сроки решения управленческой задачи (как правило, это конечный срок предоставления результирующей документации (все сроки берутся из сетевого графика или графика производства работ));

2) 2 блок: Входная информация – принимается на основе второй колонки информационной таблицы;

3) 3 блок: Исполнители – заполняется на основе пятой колонки информационной таблицы;

4) 4 блок: Управленческая задача – заполняется на основе первой колонки информационной таблицы;

5) 5 блок: Результирующая документация - заполняется на основе четвёртой колонки информационной таблицы;

6) 6 блок: Потребители результирующей документации - заполняется на основе седьмой колонки информационной таблицы;

Каждой задаче (со всеми её элементами: исходная информация, исполнители и т. д.) соответствует своя вертикальная полоса. Вся информация в информационно-технологической модели (ИТМ) изображается следующими символами:

1) - входящая информация, исполнители, потребители;

2) - управленческие задачи;

3) – результирующая документация;

74. Управление стоимостью проекта на стадии его реализации: основные и дополнительные показатели метода освоенного объёма.

Контроль проекта должен включать в себя метод освоенного объема в целях анализа и оценки текущего статуса и прогресса проекта и осуществляться путем сравнения фактических показателей объемов й стоимости с базовыми плановыми показателями. Основные показатели метода освоенного объема, такие как освоенные объемы, фактические затраты и плановые объемы, позволяют не только фиксировать фактические результаты, но прогнозировать будущее состояние проекта и на основе этих прогнозов принимать правильные управленческие решения.

Базовыми показателями метода освоенного объема являются:

Плановые объемы (Planned Value - PVj\

Освоенные объемы (Earned Value - EV)\ Освоенные объемы показывают фактически выполненные объемы работ, выраженные в показателях плановой стоимости этих работ, на контрольную дату.

Фактические затраты (Actual Cost - AC). Фактические затраты показывают фактическую (реально сложившуюся) стоимость выполненных объемов работ, т.е. совокупность всех затрат, возникших в ходе выполнения работ на текущую дату. Иногда о фактических затратах говорят как о количестве ресурсов, котор&е необходимо было использовать на текущую дату или в-течение определенного периода времени.

Дополнительные показатели:

К таким производным (расчетным) показателям обычно относят следующие аналитические и прогнозные показатели:

Отклонения (Variances):

Отклонение по расписанию (по срокам) (Schedule Variance - SV),

Отклонения по затратам (по стоимости) (Cost Variance - CV),

Отклонение при завершении (Variance at Completion - VAC);

Индексы (Indices):

Индекс выполнения расписания (Schedule Performance Index - SPI),

Индекс выполнения бюджета (Cost Performance Index - CPI),

Индекс необходимой эффективности (To-Complete Performance Index - TCPI);

Прогнозы (Forecasts):

Прогнозная продолжительность проекта (Time Estimate at Completion - EAC t),

Прогнозная стоимость проекта (Estimate at Completion - EAC),

Отклонение при завершении (Variance at Completion - VAC).

При расчете аналитических показателей используется также показатель полного бюджета проекта (Budget at Completion - ВАС), который характеризует полную сумму всех плановых объемов работ проекта, итоговое значение базового плана выполнения проекта.

| Вопросы оперативного управления проектом | Показатели метода освоенного объема |

| Отстает проект от графика или опережает его? | Отклонение по расписанию (по срокам) (SV) |

| Насколько эффективно используется время? | Индекс выполнения расписания (SPI) |

| Какая вероятная продолжительность проекта? | Прогнозная продолжительность проекта (ЕАС() |

| Находится проект в рамках или за рамками бюджета? | Отклонение по затратам (по стоимости) (CV) |

| Насколько эффективно используются ресурсы? | Индекс выполнения бюджета (CPI) |

| Насколько эффективно должны использоваться ресурсы для успешного завершения проекта? | Индекс необходимой эффективности (TCPI) |

| Какова ожидаемая стоимость проекта? | Прогнозная стоимость проекта (ЕАС) |

| Будет проект завершен в рамках или за рамками бюджета? | Отклонение при завершении (VAC) |

Взаимосвязь бизнес-плана и ТЭО.

Бизнес-план - это общепринятая в мировой хозяйственной практике форма представления деловых предложений и проектов, содержащая развернутую информацию о производственной, сбытовой и финансовой деятельности фирмы и оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса собственного экономического интереса фирмы и интересов партнеров, инвесторов, потребителей и конкурентов.

Очевидно, что разработка бизнес-плана, совокупность рассчитанных показателей является исходной информацией для ТЭО.Таким образом, достигается органичная взаимосвязь параметров бизнес-плана с параметрами ТЭО (с техническими и экономическими параметрам проекта), при этом достигается наиболее полное соответствие проведенных исследований техническому заданию на проект.

Обязательными элементами бизнес-плана являются:

1. Выработка идеи проекта

2. Описание идеи (сущности) проекта

3. Анализ производственных возможностей фирмы в реализации проекта

4. Оценка рынка сбыта

5. Разработка плана маркетинга

6. Разработка плана производства

7. Разработка организационного плана

8. Расчет показателей ТЭО

9. Разработка финансового плана

10. Оценка риска

11. Общие выводы и предложения (резюме)

Таким образом, в процессе проработки разделов бизнес-плана формируются исходные данные для технико-экономического обоснования.

Получив все необходимые данные для технико-экономического обоснования, производится расчет показателей ТЭО (чистой прибыли, рентабельности, внутреннего коэффициента эффективности, максимального денежного оттока, периода возврата капитальных вложений, точки безубыточности). Если расчеты показывают технико-экономическую эффективность, то приступают к формированию окончательной редакции бизнес-плана.

Если показатели ТЭО не удовлетворяют требованиям технико-экономической эффективности, то уточняются исходные данные или принимается решение о нецелесообразности проекта.

ТЭО является основным проектным документом на строительство объектов. На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО подготавливается тендерная документация и проводятся торги подряда , заключается договор (контракт) подряда, открывается финансирование строительства и разрабатывается рабочая документация .

· Бизнес-план представляет собой программу действий по реализации целых бизнес-проектов, находящихся в постоянном взаимодействии с внешней средой.

· ТЭО является несколько более локализованной версией бизнес-плана. Основная задача ТЭО – оценка и описание экономической целесообразности проекта , который будет реализован в пределах одного предприятия (что и может в итоге потребовать разработки отдельного бизнес-плана).

| Параметр | Технико-экономическое обоснование | Бизнес-план |

| Выполняемые задачи | · Сопоставление инвестиционных и технических характеристик проекта | · Поиск источников дополнительного финансирования · Всесторонняя оценка бизнес-проекта · Установление коммуникаций с заинтересованными сторонами |

| Потенциальный читатель | · Руководство · Собственники предприятия · Ключевой технический персонал | · Банки · Венчурные фонды · Бизнес-ангелы · Собственники · Партнеры |

| Типовая структура | · общие сведения о проекте · коммерческая целесообразность проекта · структура и статьи затрат, связанных с проектом · производственные возможности/план проекта · потребность в финансировании | · Концепция, обзор, резюме. · Описание базового предприятия. · Описание продукта. · Анализ рынка, маркетинг и продажи. · План производства. · Организационный план. · Окружение и нормативная информация. · Финансовый план. · Риски проекта и их минимизации. · Календарный план реализации проекта |

| В каких ситуациях может понадобиться? | · Закупка новых автоматизированных кофе-машин · Обновление программного обеспечения сборочной линии · Разработка нового механизма подачи листовых материалов для раскроя · Использование нового типа водостойких чернил для широкоформатных принтеров | · Открытие новой парикмахерской бизнес-формата · Организация завода по производству обуви в Китае · Открытие нового мебельного магазина, специализирующегося на мебели из взаимозаменяемых цветных модулей · Организация сети кафе-ресторанов с изменяющимся интерьером и меню · Открытие нового сверхбюджетного продуктового магазина шаговой доступности · Постройка завода по переработке полиэтилена |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

| Наименование параметра | Значение |

| Тема статьи: | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ |

| Рубрика (тематическая категория) | Технологии |

3.1 Сетевые матрицы

Сетевые матрицы являются наиболее эффективным инструментом в управлении проектом. Οʜᴎ представляют из себяболее высокий уровень научной разработки сетевых графиков и используются на всех стадиях жизненного цикла проекта.

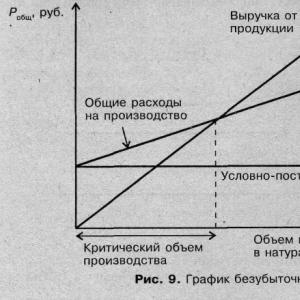

В сетевой матрице проектные работы изображают графически в определенной последовательности и с учетом взаимосвязей и зависимостей между ними. В качестве примера приведем фрагмент сетевой матрицы (рис. 9).

Рис. 9 Фрагмент сетевой матрицы

Сетевая матрица совмещается с календарно-масштабной сеткой времени. Горизонтальные "коридоры" сетки соответствуют должностным лицам, структурным подразделениям или ступеням управления. Вертикальные "коридоры" соответствуют отдельным интервалам времени.

При построении матрицы используют три базовых понятия – работа͵ событие и путь.

Работа - ϶ᴛᴏ процесс, требующий затрат времени и ресурсов. На графике её изображают в виде сплошной стрелки.

Понятие "работа" также подразумевает ожидание и зависимость .

Ожидание - ϶ᴛᴏ процесс, требующий затрат времени , но не требующий ресурсов. На графике он обозначается пунктирной стрелкой с указанием времени ожидания.

Зависимость (фиктивная работа) указывает только на наличие связи между работами, когда начало работы, зависит от завершения других работ. Необходимость во времени и ресурсах при этом отсутствует . Зависимость обозначают пунктирной стрелкой без указания времени.

Событие обозначается, как правило, в виде кружка и представляет собой результат выполнения всех входящих в него работ. При этом событие позволяет начинать все выходящие из него работы.

Из приведенного примера (рис. 9) видно, что в рамках процесса управления имеют место четыре события, причем событие 1 является исходным, события 2 и 3 - промежуточными, а событие 4 – завершающим. Эти события связаны выполнением работ, причем работы 1-2 и 2-4 выполняются директором, работы 1-3 и 3-4 – его заместителем, а работа 1-4 – главным инженером.

Последовательность работ от исходного события до завершающего образует путь . Путь, имеющий в сетевой матрице наибольшую продолжительность, принято называть критическим и обозначается, как правило, утолщенной или сдвоенной стрелкой.

При построении сетевых матриц крайне важно придерживаются следующих базовых правил.

· Правило обозначения работ.

Не допускается обозначение параллельных работ одним и тем же кодом (рис. 10а). Это означает, что между двумя смежными событиями должна быть только одна стрелка. В противном случае крайне важно ввести в матрицу дополнительное событие и зависимость и отделить ими одну из работ (рис. 10б).

· Правило запрещения "тупиков".

В сетевой матрице не должно быть событий, из которых не выходит ни одна работа (кроме завершающего события сети). Наличие таких событий означает, что введены лишние работы или имеется ошибка в технологии их выполнения.

· Правило запрещения необеспеченных событий.

В сетевой матрице не должно быть событий, в которые не входит ни одна работа (кроме исходного события сети). В этом случае для работ, выходящих из таких необеспеченных событий, не будет задано условие их начала. Следовательно, работы не будут выполнены.

· Правило изображения поставки.

Поставка - ϶ᴛᴏ результат, полученный за пределами системы управления проектом. Поставка изображается кружком с крестом внутри. В приведенном примере (рис.10в) для выполнения работы 2-3 необходима поставка. Как правило, рядом с кружком поставки указывают номер спецификации, раскрывающей ее содержание.

· Правило организационно-технологических связей между работами.

В сетевой матрице учитывается только непосредственно указанная зависимость между работами (рис. 10г). Чтобы показать, что работе 4-5 должна предшествовать не только работа 3-4, но и работа 1-2, в матрице дополнительно указана зависимость между событиями 2 и 4.

· Технологическое правило построения сетевых матриц.

Для построения сетевой матрицы крайне важно установить, какие работы должны быть завершены до начала данной работы, какие начаты после ее завершения, какие крайне важно выполнить одновременно с данной работой.

· Правило кодирования событий.

Все события в матрице должны иметь самостоятельные номера. Для этого события кодируют целыми числами без пропусков. При этом последующему событию присваивают очередной номер только после присвоения номеров всем предшествующим событиям.

· Правила указания работ, ожиданий и зависимостей:

1) стрелка (работа) должна быть всегда направлена от события с меньшим номером к событию с большим номером;

2) принадлежность работы (стрелки) к определенному горизонтальному "коридору" задается ее горизонтальным участком;

3) продолжительность работы или ожидания определяется горизонтальной проекцией расстояния между соответствующими им событиями;

4) зависимости между работами без ожидания указывают вертикальными стрелками. При этом их проекция на ось времени равна нулю;

5) наклон стрелок по оси времени влево не допускается.

Рассмотрим порядок построения сетевой матрицы на примере фрагмента "Подготовка предложений по совершенствованию организации управления проектом в строительном тресте" (табл. 1).

Таблица 1

"Подготовка предложений по совершенствованию организации управления проектом в строительном тресте" (вариант)

Перенесем представленные работы в сетевую матрицу, учитывая их последовательность, продолжительность и исполнителей (рис. 11).

Рисунок 11 – Сетевая матрица фрагмента проекта "Подготовка предложений по

совершенствованию организации управления проектом в строительном тресте"

Достоинством сетевой матрицы является наглядное отображение временных параметров проекта͵ знание которых крайне важно для маневрирования ресурсами проекта и управления проектом в целом.

Пунктирные линии на сетевом графике показывают резервы времени при выполнении работ.

Работы, не имеющие резервов времени образуют критический путь . Для рассмотренного примера (рис. 11) одним их критических путей является последовательность работ: 1 – 3 – 6 – 11 – 13. Их общая длительность составляет 6 дней.

Длительность критического пути позволяет определить директивную длительность выполнения проекта:

где - длительность критического пути;

Вероятность реализации проекта в заданных условиях. Нормальное значение этого показателя находиться в пределах от 0,6 до 1,0;

Дисперсия длительности i -ой работы в составе критического пути.

Фактическая длительность отдельной работы является случайной величиной с нормальным законом распределения. Его параметры можно рассчитать по приближенным формулам:

где , , , - наиболее вероятная, оптимистическая, ожидаемая и пессимистическая длительности работы соответственно;

Дисперсия фактической длительности работы.

Основные параметры сетевой модели

К основным параметрам сетевой модели относятся:

Номер события (N);

Ранний срок наступления события - ϶ᴛᴏ ранний из возможных моментов наступления j -го события и определяется он временем выполнения всех предшествующих этому событию работ. Очевидно, что ранний срок наступления события может наступить тогда, когда будут выполнены все работы максимального по продолжительности пути:

T (P) j = max (T (P) i + t ij), для (i,j)ÎV + j ,

где V + j , - множество дуг на сетевой модели, входящих в событие j;

Поздний срок наступления события - ϶ᴛᴏ самый поздний из допустимых моментов наступления i -го события, при котором еще возможно выполнение всех последующих работ без превышения срока выполнения всего проекта. Определение поздник сроков наступления событий производится строго последовательно по убыванию номеров событий, начиная с завершающего события, по формуле:

T (П) i = min (T (П) j - t ij), для (i,j)ÎV - i ,

где V - i , - множество дуг на сетевой модели, выходящих из события i;

Резерв - ϶ᴛᴏ разница между поздним и ранним сроками наступления события:

R k = T (П) k - T (P) k .

Параметры сетевой модели указываются в вершинах следующим образом:

Рассмотрим определение базовых параметров сетевой модели на примере проекта͵ исходные данные по которому, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Исходные данные по проекту

| Номер работы | Наименование работы | Номер предшествующей работы | Продолжительность, дней |

| Согласование требований заказчика | - | ||

| Разработка документации и проекта здания | - | ||

| Завершение проектных работ | |||

| Фундаментные работы | |||

| Проектирование ландшафта | |||

| Постройка ограждения | 2, 3 | ||

| Строительство первого этажа | |||

| Завершение работ по постройке ограждения | |||

| Установка въездных ворот | |||

| Завершение работ по строительству первого этажа | |||

| Установка ворот в гараж | 8, 10 | ||

| Установка системы стропил | |||

| Ландшафтные работы | |||

| Установка крыши, окон и дверей | 9, 11, 12 | ||

| Внутренние работы и сдача проекта заказчику | 13, 14 |

Сетевая модель данного проекта представлена на рис. 12.

3.3 Матрица разделения административных задач управления

Для четкого разделения должностных обязанностей и ответственности в процессе управления проектом разрабатывается матрица разделения административных задач управления (матрица РАЗУ).

Матрица РАЗУ представляет собой таблицу, в названии строк которой указываются решаемые задачи управления, а в названии граф – исполнители (должностные лица, подразделения и службы). На пересечении строк и граф условным знаком обозначается отношение соответствующего исполнителя к соответствующей задаче (табл. 3).

Таблица 3

Матрица разделения административных задач управления (вариант)

Рассмотрим возможный вариант условных знаков матрицы РАЗУ для различных аспектов управления.

· Условные знаки для определения ответственности за решения задачи:

Я – единоличное решение (с подписью) и персональная ответственность;

! – персональная ответственность и участие в коллегиальном принятии решения (с подписью);

Р – участие в коллегиальном принятии решения без права подписи.

· Условные знаки для определения деятельности по реализации задач:

П – планирование;

О – организация;

К – контроль;

Х – координация;

А – активизация.

· Условные знаки для определения деятельности по подготовке и техническому обслуживанию реализации задач:

С – согласование, визирование;

Т – непосредственное исполнение;

М – подготовка предложений;

± – проведение расчетов;

- – неучастие в работе.

Для определения отношения каждого исполнителя к каждой задаче управления используют экспертный опрос, чаще всего – на базе матрицы предпочтений.

Матрица предпочтений - ϶ᴛᴏ квадратная матрица, строки и столбцы которой соответствуют множеству условных знаков матрицы РАЗУ (табл. 4). Каждый элемент матрицы предпочтений представляет собой целое число:

0 – если знак, соответствующий строке, менее предпочтителен, чем знак, соответствующий столбцу;

1 – если знаки равноценны;

2 – если знак, соответствующий строке, предпочтительнее знака, соответствующего столбцу.

Таблица 4

| Условные знаки | Т | Я | П | О | Х | А | К | ! | Итого |

| Т | |||||||||

| Я | |||||||||

| П | |||||||||

| О | |||||||||

| Х | |||||||||

| А | |||||||||

| К | |||||||||

| ! |

Из таблицы следует, что, к примеру, символ "Т" предпочтительнее символов "Я", "П", "О", "А" и "К", равнозначен символу "Х" и уступает символу "!".

Очевидно, что все символы равнозначны самим себе, в связи с этим диагональ матрицы является единичной.

Для каждой строки матрицы подсчитывают сумму значений ее элементов и рассматривают эту сумму как оценку значимости соответствующего символа отдельным экспертом.

Каждый эксперт заполняет матрицу предпочтений для каждого исполнителя. Далее в отношении отдельного исполнителя для каждого символа рассчитывают среднее значение его значимости на базе оценок всех экспертов. Как правило, это среднее арифметическое значение или медиана. На базе средних значений символам присваивают ранги и выбирают один из них с самым высоким рангом или несколько – в случае одинаковых рангов.

Определение коэффициентов трудоемкости решения задач управления (К т) также производится на базе заполнения экспертами матрицы предпочтений. При этом задачи сравнивают по их трудоемкости. В результате для каждой задачи получают среднее условное значение трудоемкости. При делении этого значения на сумму аналогичных значений для всех задач получают значение К т.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

4.1 Основные понятия и определения

Сущность планирования состоит в:

а) задании целей и способов их достижения на базе формирования комплекса работ (мероприятий, действий), которые должны быть выполнены;

б) применении методов и средств реализации этих работ;

в) увязки ресурсов, необходимых для их выполнения;

г) согласовании действий организаций – участников проекта.

Деятельность по разработке планов охватывает все этапы создания и исполнения проекта. Она начинается с участия руководителя проекта (проект-менеджера) в процессе разработки концепции проекта͵ продолжается при выборе стратегических решений по проекту, а также при разработке его деталей, включая составление контрактных предложений, заключение контрактов, выполнение работ, и заканчивается при завершении проекта.

На этапе планирования определяются все необходимые параметры реализации проекта:

Продолжительность по каждому из контролируемых элементов проекта;

Потребность в трудовых, материально-технических и финансовых ресурсах;

Сроки поставки сырья, материалов, комплектующих и технологического оборудования;

Сроки и объёмы привлечения проектных, строительных и других организаций.

Процессы и процедуры планирования проекта должны обеспечивать реализуемость проекта в заданные сроки с минимальной стоимостью, в рамках нормативных затрат ресурсов и с надлежащим качеством.

В хорошо организованном проекте за выполнение каждой цели должен нести ответственность конкретный орган управления: руководитель проекта за все цели (миссию проекта), ответственные исполнители за частные цели и т. д. То есть дерево целей проекта должно совпадать со структурой подразделения организации, отвечающей за реализацию проекта. Для этого разрабатывается так называемая матрица ответственности, которая определяет функциональные обязанности исполнителей по проекту, конкретизирует набор работ, за реализацию которых они отвечают персонально.

Чем выше уровень органа управления, тем в более обобщенных, агрегированных показателях в нем принимаются решения по управлению подчиненными подразделениями. С повышением уровня иерархии увеличивается временной интервал между выдачей плановых заданий, контролем их исполнения и т. д. При этом в промежутках между моментами вмешательства (выдачи плановых заданий, определением контрольных показателей и т. д.) подразделения нижнего уровня работают самостоятельно, независимо от подразделений того же или соседнего уровня. Самостоятельное функционирование подразделений должно быть обеспечено определенными запасами ресурсов, которые тоже крайне важно планировать.

Основная цель планирования состоит в построении модели реализации проекта. Она необходима для координации деятельности участников проекта͵ с ее помощью определяется порядок, в котором должны выполняться работы и т. д.

Планирование

представляет собой совокупность связанных между собой взаимными отношениями процедур.

Размещено на реф.рф

Первым этапом планирования проекта является выработка первоначальных планов, являющихся основой для разработки бюджета проекта͵ определения потребностей в ресурсах, организации обеспечения проекта͵ заключения контрактов и пр.

Размещено на реф.рф

Планирование проекта предшествует контролю по проекту и является основой для его применения, так как проводится сравнение между плановыми и фактическими показателями.

4.2 Процессы планирования

Планирование относится к наиболее важным процессам для проекта͵ так как результатом его реализации является обычно уникальный объект, товар или услуга. Объем и детальность планирования определяется полезностью информации, которую можно получить в результате выполнения процесса и зависит от содержания (замысла) проекта.

Эти процессы могут повторяться и входить в состав итерационной процедуры, выполняемой до достижения определенного результата. К примеру, в случае если первоначальная дата завершения проекта неприемлема, то требуемые ресурсы, стоимость, а иногда и содержание проекта должны быть изменены. Результатом в данном случае будут согласованные сроки, объёмы, номенклатура ресурсов, бюджет и содержание проекта͵ соответствующие его целям. Сам процесс планирования не должна быть полностью алгоритмизирован и автоматизирован, так как содержит много неопределенных параметров и часто зависит от случайных факторов. По этой причине предлагаемые в результате планирования варианты плана могут отличаться, в случае если они разрабатываются разными командами, специалисты в которых по-разному оценивают влияние на проект внешних факторов.

Основные процессы планирования могут повторяться несколько раз, как в течение всего проекта͵ так и его отдельных фаз. К основным процессам планирования относят:

♦ планирование содержания проекта и его документирование;

♦ описание содержания проекта͵ определение базовых этапов реализации проекта͵ декомпозиция их на более мелкие и управляемые элементы;

♦ составление сметы, оценку стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта;

♦ определение работ, формирование списка конкретных работ, которые обеспечивают достижение целей проекта;

♦ расстановку (последовательность) работ, определение и документирование технологических зависимостей и ограничений на работы;

♦ оценку продолжительности работ, трудозатрат и других ресурсов, необходимых для выполнения отдельных работ;

♦ расчет расписания, анализ технологических зависимостей выполнения работ, длительностей работ и требований к ресурсам;

♦ планирование ресурсов, определение того, какие ресурсы (люди, оборудование, материалы) и в каких количествах потребуются для выполнения работ проекта. Определение, в какие сроки работы бывают выполнены с учетом ограниченности ресурсов;

♦ составление бюджета͵ привязка сметных затрат к конкретным видам деятельности;

♦ создание (разработку) плана проекта͵ сбор результатов остальных процессов планирования и их объединение в общий документ.

Вспомогательные процессы планирования выполняются по мере крайне важно сти. К ним относят:

♦ планирование качества, определение стандартов качества, соответствующих данному проекту, и поиск путей их достижения;

♦ организационное планирование (проектирование), определение, обследование, документирование и распределение проектных ролей, ответственности и отношений подчиненности;

♦ подбор кадров, формирование команды проекта на всех стадиях жизненного цикла проекта͵ набор необходимых людских ресурсов, включенных в проект и работающих в нем;

♦ планирование коммуникаций, определение информационных и коммуникационных потребностей участников проекта: кому и какая информация необходима, когда и как она им должна быть доставлена;

♦ идентификацию и оценку рисков, определение того, какой фактор неопределенности и в какой степени может повлиять на ход реализации проекта͵ определение благоприятного и неблагоприятного сценария реализации проекта͵ документирование рисков;

♦ планирование поставок, определение того, что, каким образом, когда и с помощью кого закупать и поставлять;

♦ планирование предложений, документирование товарных требований и определение потенциальных поставщиков.

4.3 Уровни планирования

Определение уровней планирования является также предметом планирования и проводится для каждого конкретного проекта с учетом его специфики, масштабов, географии, сроков и т.д. В ходе этого процесса определяется вид и число уровней планирования, соответствующих выделенным пакетам работ по проекту, их содержательные и временные взаимосвязи.

Планы (графики, сети) как выражение результатов процессов планирования должны образовывать в совокупности некоторую пирамидальную структуру, обладающую свойствами агрегирования информации, дифференцированной по уровням управления информированностью, эшелонироваться по срокам разработки (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные). Уровни планирования и система планов должны строиться с использованием принципов ʼʼобратной связиʼʼ, обеспечивающих постоянное сравнение плановых данных с фактическими и обладать большой гибкостью, актуальностью и эффективностью.

Агрегирование календарно-сетевых планов (графиков) является важным и весьма эффективным инструментом, позволяющим управлять сложными проектами. С помощью этого инструмента участники проекта могут получать сетевые планы различной степени агрегирования, в объёме и по содержанию, соответствующих их правам и обязанностям по проекту. Упрощенно агрегирование сетевых планов для трех уровней должна быть представлено в виде некоторой информационной пирамиды (рис. 13). Здесь, исходя из детального сетевого плана (внизу пирамиды), на следующий уровень управления передается план только с ключевыми этапами (вехами).

Сетевые планы укрупняют из-за того, что общий сетевой план состоит из множества частных сетевых планов. В каждом из таких частных планов определяют самый длинный путь. Эти пути затем ставят на место отдельных частей сети. При помощи такого постепенного агрегирования получают многоуровневые сетевые планы.

Обычно выделяют следующие виды планов:

♦ концептуальный план;

♦ стратегический план реализации проекта;

♦ тактические (детальные, оперативные) планы.

Концептуальное планирование, результатом которого является концептуальный план, представляет собой процесс разработки основной документации по проекту, технических требований, оценок, укрупненных календарных планов, процедур контроля и управления. Концептуальное планирование проводится в начальный период жизненного цикла проекта.

Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки стратегических, укрупненных, долгосрочных планов.

Детальное (оперативное, тактическое) планирование связано с разработкой тактических, детальных планов (графиков) для оперативного управления на уровне ответственных исполнителей.

Уровни (агрегирования) плана должны соответствовать уровням управления. Чем выше уровень, тем более агрегированная, обобщенная информация используется для управления. Для каждого из уровней есть свое представление входных данных, которыми обычно являются:

Договорные требования и обязательства;

Описание доступных ресурсов и ограничения на их использование (сроки, интенсивность, размещение и т. д.);

Оценочные и стоимостные модели;

Документация по аналогичным выработкам.

Уровень стратегического планирования связан с двумя основными вопросами:

Что мы собираемся сделать?

Как мы это сделаем?

Как правило, частные (специфические) цели проекта по мере его реализации могут меняться, в то время как стратегические цели проекта͵ его миссия остаются неизменными. По этой причине этапу стратегического планирования придается особое значение. Здесь должна быть получена предельная ясность по проекту, по основным этапам его реализации, по целям, которые должны быть достигнуты.

Модель стратегического планирования может содержать несколько подэтапов (рис.14). Подэтапы стратегического планирования могут и не иметь определенной, наперед заданной последовательности. Как правило, они выполняются несколько раз, когда информация, получаемая после очередного этапа анализа или выполнения процедуры, используется на последующем этапе, снова возвращается на предыдущий или предыдущие этапы с уже уточненной или некоторой дополнительной информацией.

Методы SWOT-анализа (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - преимущества, слабые стороны, возможности, угрозы) часто используются для целей стратегического планирования, в особенности для оценки специфических параметров самой организации и ее окружения. Для проведения SWOT-анализа используют таблицу 5. Для ее заполнения крайне важно ответить на следующие вопросы:

♦ каковы наши преимущества, как мы можем их реализовать?

♦ в чем наши слабые стороны, как мы можем уменьшить их влияние?

♦ какие существуют возможности, как мы можем извлечь выгоду из них?

♦ что могло бы воспрепятствовать угрозам?

♦ что мы могли бы сделать для преодоления возникновения проблемы?

Таблица 5

Таблица для проведения SWOT-анализа

По результатам SWOT-анализа, в частности, можно определить, к какой из стратегий следует отнести стратегию для конкретного проекта.

Двенадцать возможных стратегий для проектов:

♦ ориентированная на строительство;

♦ основанная на финансировании, связанная с применением нетривиальных схем финансирования, возможно, с использованием долговых обязательств или субсидий, а также когда уделяется особое внимание финансовым потокам или стоимости капитала;

♦ государственная;

♦ проектная, когда проектная технология дает существенные преимущества по сравнению с другими технологиями;

♦ построенная на отношениях заказчик-подрядчик, при которой используются различные формы партнерских отношений между заказчиком и подрядчиком;

♦ технологическая, ориентированная на применение самых современных, но и в большей степени подверженных риску технологиях;

♦ ориентированная на ввод в эксплуатацию;

♦ обеспечивающая оптимизацию отношения затрат, качества и сроков;

♦ ресурсно-ориентированная, в особенности при ограниченности или высокой стоимости ресурсов, их дефицитности и уникальности;

♦ ориентированная на масштаб решаемых проблем или на заданный объём, к примеру обеспечение заданного количества рабочих мест в регионе;

♦ ориентированная на случайность или на непредвиденные чрезвычайные обстоятельства;

♦ пассивная, когда вообще нет стратегии как таковой и поведение окружающей среды непредсказуемо.

4.4 Структура разбиения работ

Структура разбиения (декомпозиции) работ (СРР) (WBS - Work Breakdown Structure) - иерархическая структура последовательной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня, пакеты детальных работ. СРР является базовым средством для создания системы управления проектом, так как позволяет решать проблемы организации работ, распределения ответственности, оценки стоимости, создания системы отчетности, эффективно поддерживать процедуры сбора информации о выполнении работ и отображать результаты в информационной управленческой системе для обобщения графиков работ, стоимости, ресурсов и дат завершения.

СРР позволяет согласовать план проекта с потребностями заказчика, представленными в виде спецификаций или описаний работ. С другой стороны, СРР является удобным средством управления для проект-менеджера, так как позволяет:

♦ определить работы, пакеты работ, обеспечивающие достижение подцелей (частных целей) проекта;

♦ проверить, все ли цели будут достигнуты в результате реализации проекта;

♦ создать удобную, соответствующую целям проекта структуру отчетности;

♦ определить на соответствующем уровне детализации плана вехи (ключевые результаты), которые должны стать контрольными точками по проекту;

♦ распределить ответственность за достижение целей проекта между его исполнителями и тем самым гарантировать, что все работы по проекту имеют ответственных и не выпадут из поля зрения;

♦ обеспечить членам команды понимание общих целей и задач по проекту.

Пакеты работ обычно соответствуют самому нижнему уровню детализации СРР и состоят из детальных работ. Пакеты работ, при крайне важно сти, могут подразделяться на шаги. Ни детальные работы, ни, тем более шаги, не бывают элементами СРР.

Разработка СРР проводится либо сверху вниз, либо снизу вверх, либо используются одновременно оба подхода. Применяемый для этой цели итерационный процесс может включать в себя различные подходы к выявлению информации. К примеру, используется методика ʼʼмозгового штурмаʼʼ, осуществляемого как в рамках команды проекта͵ так и с привлечением представителей других участников проекта. В результате построения СРР должны быть учтены все цели проекта и созданы все необходимые предпосылки для его успешной реализации.

Уровень детализации СРР зависит от содержания проекта͵ квалификации и опыта команды проекта͵ применяемой системы управления, принципов распределения ответственности в команде проекта͵ существующей системы документооборота и отчетности и т. д. В процессе создания СРР могут использоваться детальные технические спецификации или только функциональные спецификации с требованиями к работам в самом общем виде.

Иерархическая структура проекта͵ создаваемая на базе СРР, позволяет применять процедуры сбора и обработки информации о ходе выполнения работ по проекту в соответствии с уровнями управления, пакетами работ, вехами и т. д., обобщать информацию по графикам работ, затратам, ресурсам и срокам.

Система управления проектом должна включать в себя возможность представления информации по плановым и фактическим данным проекта в соответствии со структурой СРР, кроме, разумеется, типовых макетов, построенных на базе фильтров по показателям проекта (срокам, ресурсам, ответственным и т. д.).

Основанием декомпозиции СРР могут служить:

♦ компоненты товара (объекта͵ услуги, направления деятельности), получаемого в результате реализации проекта;

♦ процессные или функциональные элементы деятельности организации, реализующей проект;

♦ этапы жизненного цикла проекта͵ основные фазы;

♦ подразделения организационной структуры;

♦ географическое размещение для пространственно распределенных проектов.

На практике используются комбинированные структуры СРР, построенные с использованием нескольких оснований декомпозиции.

Искусство декомпозиции проекта состоит в умелом согласовании базовых структур проекта͵ к которым относят, прежде всего:

Организационную структуру (OBS - Organization Breakdown Structure);

Структуру

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ - понятие и виды. Классификация и особенности категории "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ" 2017, 2018.

ПРОЕКТОМ

Кейс №1

На рисунке представлено изображение сетевой модели «Проекта по созданию нового фармацевтического товара»:

Выявить критический путь.

Кейс №2

На рисунке представлено изображение сетевой модели Проекта «Альфа», необходимо выявить критический путь:

Кейс №3

Кейс №4

На рисунке представлено изображение сетевой модели Проекта «ВВВ», необходимо выявить критический путь:

Кейс №5

На рисунке представлено изображение сетевой модели Проекта «A», необходимо выявить критический путь:

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ ГРУППАМИ

Кейс №1

Выберите наиболее выгодный проект для проектной группы «Аквариум» (вычислив ставку доходности проектов): Проект А требует инвестирования в сумме 900, поток доходов: первый год – 350, второй год – 425, третий год – 650. Проект Б требует затрат в сумме 325 и обеспечит доходы: первый год – 100, второй год – 200, третий год – 300. Ставка дисконтирования – 10%.

Кейс №2

Кредитная политика банка «Инвестор» ограничивает срок возврата кредита, предоставляемого для финансирования инвестиционных проектов, связанных с индустрией строительных материалов, тремя годами. Будет ли выдан кредит проектной группе «Альфа» на строительство кирпичного завода стоимостью 1300 млн. руб., если поток доходов составит 500 млн. руб. ежегодно, ставка дисконта – 8%

Кейс №3

Проектной группе «Запад» необходимо рассчитать чистую текущую стоимость дохода от проекта. Стоимость проекта – 2450 млн. руб., поток доходов: в первый год – 100 млн. руб., во второй – 550 млн. руб., в третий 800 млн. руб., в четвертый – 1200 млн. руб., в пятый – 1500 млн. руб, ставка дисконта – 10%.

Кейс №4

Проектной группе «Восход» необходимо рассчитать ставку доходности проекта стоимостью 1400 млн. руб., если в первый год эксплуатации он принесет убыток в сумме 200 млн. руб., в последующие пять лет ежегодный доход составит 350 млн. руб, ставка дисконта – 6%.

Кейс №5

Какой проект следует предпочесть проектной группе «Алфавит»? Затраты по проекту «Омега» - 800 млн. руб., доходы: в первый год – 200 млн. руб., во второй – 350 млн. руб., в третий – 400 млн. руб., в четвертый год – 500 млн. руб., ставка дисконта – 11%. Затраты по проекту «Альфа» - 2100 млн. руб., доходы в течение пяти лет – ежегодно 600 млн. руб., ставка дисконта – 8%.

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА

Кейс №1

Кейс №2

На рисунке представлена организационная структура управления, определите вид организационной структуры и выявите ее недостатки и преимущества

Кейс №3

На рисунке представлена организационная структура управления, определите вид организационной структуры и выявите ее недостатки и преимущества

Кейс №4

На рисунке представлена организационная структура управления, определите вид организационной структуры и выявите ее недостатки и преимущества

Кейс №5

На рисунке представлена организационная структура управления, определите вид организационной структуры и выявите ее недостатки и преимущества.

ПРОЕКТНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Кейс №1

Определить срок окупаемости инвестиционного проекта «Урал», который требует вложения 1000, Прогнозируемый поток доходов составит: первый год – 200, второй – 500, третий – 600, четвертый – 800, пятый – 900. Ставки дисконта – 15%.

Кейс №2

Рассчитать чистую текущую стоимость доходов проекта «Урал», который требует вложения 1000, Прогнозируемый поток доходов составит: первый год – 200, второй – 500, третий – 600, четвертый – 800, пятый – 900. Ставки дисконта – 15%.

1. Приведенные расходы по проекту – 1000

2. Сумма приведенных доходов – 1851

3. Чистая текущая стоимость доходов - 851

Кейс №4

Выберите наиболее выгодный проект (вычислив ставку доходности проектов): Проект А требует инвестирования в сумме 900, поток доходов: первый год – 300, второй год – 400, третий год – 600. Проект Б требует затрат в сумме 325 и обеспечит доходы: первый год – 100, второй год – 200, третий год – 300. Ставка дисконтирования – 10%.

Кейс №5

Рассчитать срок окупаемости проекта «Солнце», требующего затрат в сумме 850 млн. руб. и обеспечивающего доходы: в первый год – 85 млн. руб., во второй – 300 млн. руб., в третий – 400 млн. руб., в четвертый – 500 млн. руб., в пятый год – 600 млн. руб., ставка дисконта – 12% (оценка бизнеса).

Для того чтобы справиться с присущими каждому проекту трудностями и неопределенностью, руководитель должен разбить проект на отдельные стадии и определить риск. Затем в каждой стадии формируется перечень заданий.

Задание – это обязательная часть работы, которая должна быть выполнена заранее установленным образом и в заранее оговоренные сроки. Для простоты проверки оно должно быть небольшим (возможно, не более 10 человеко-часов). Многие задания имеют, скорее, тенденцию саморазвиваться, чем саморегулироваться, поэтому для каждого задания необходимо определить следующее:

уникальность задания ;

срок выполнения (дни, часы и т.д.), изменяемая и жестко установленная продолжительность выполнения работ;

даты начала и завершения :

планируемые (в соответствии с первоначальным планом);

ожидаемые (в соответствии с последующими изменениями в плане);

реальные;

сдерживающие факторы и ограничения ;

необходимые ресурсы выполнения работ (пространственные, технические, технологические, людские, финансовые и т.д.) и их уникальность, доступность и альтернативность использования для других работ и проектов;

связь с другими заданиями (предшествующие и последующие задания).

Существуют два основных метода планирования и координации выполнения крупномасштабных проектов:

PERT (program evaluation and review technique) – метод оценки и просмотра программы) и

CPM (critical path method ) – метод критического пути.

Эти методы появились независимо друг от друга. СРМ был разработан Dupont Corporation в 1950-х гг. ХХ века, чтобы помочь составить план капитального ремонта завода корпорации. PERT был разработан примерно в то же время Министерством ВМФ США для составления плана проекта разработки ракеты Polaris . Методы практически однотипны, в литературе чаще всего используется термин PERT .

PERT /время – это метод планирования и управления, который имеет четыре особенности: сетевой график, временные оценки, определение резервов времени и критического пути, возможности принятия мер по корректировке графика.

Многие проекты, будь то строительные, маркетинговые, по разработке и освоению производства нового продукта, могут быть рассмотрены как набор самостоятельных операций, логическую последовательность реализации которых можно отобразить в виде сетевого графика. Он представляет собой цепи работ (операций) и событий, которые отражают их последовательность и связь в процессе достижения цели (рис.16). Сеть исходит из одного узла (нулевое событие) и заканчивается одним событием, когда работы над проектом завершены.

Критический путь – самая длинная цепь взаимосвязанных, последовательных заданий, резерв времени для которых равен нулю и которые определяют минимальное количество времени, необходимое для выполнения проекта.

Рис.16. Сетевой график выполнения проекта

Работа-событие цифры над стрелками показывают продолжительность работ;-работа критического пути;

При анализе методом критического пути определяют:

самый ранний срок начала операции – это максимально ранний возможный срок ее начала при условии, что все предыдущие операции на критическом пути выполняются максимально быстро. Данный срок по всем операция рассчитывается слева направо путем прибавления длительности предшествующей операции к ее собственному самому раннему сроку начала операции;

самый поздний срок начала операции – последний срок начала операции, чтобы она не стала причиной задержки при выполнении всего проекта;

самый поздний срок окончания операции – дата, к которой должна быть завершена сетевая операция, чтобы следующая могла начаться вовремя, а проект в целом был завершен в наиболее короткие сроки. Чтобы рассчитать самый поздний срок окончания, сначала необходимо по сетевому графику слева направо рассчитать самые ранние сроки начала операций. Затем в обратном направлении, исходя из самого раннего возможного срока окончания проекта, определить самое позднее допустимое время для окончания каждой операции.

Операции, лежащие на критическом пути, не имеют ни малейшего резерва времени.

Резерв времени – количество свободного времени, на которое может быть задержано выполнение операции в рамках реализации проекта. Существует два способа расчета резервов:

полный резерв – все имеющееся свободное время, при котором в целом срок проекта не пострадает (к примеру, если операция, занимающая 2 дня, может начаться на 3-й день, а следующая должна начаться на 9-й день работы над проектом, то имеется полный зазор в 4 дня (4 = 9 – 2 – 3):

В большинстве детерминированных проектов используется одна оценка продолжительности выполнения работы, основанная на нормативах привлечения ресурсов (например, 40-часовая рабочая неделя). В менее определенных случаях рекомендуется оценивать продолжительность выполнения каждой работы на основе трех оценок: оптимистической, пессимистической и наиболее вероятной.

В более сложных проектах, которым присуща высокая степень неопределенности, в PERT делается допущение, что продолжительность работ, носящих пионерный характер, является случайной величиной, которая подчиняется бета-распределению.

Метод PERT /затраты представляет собой дальнейшее развитие метода в направлении оптимизации сетевых графиков по стоимости и для него характерно:

структурный анализ работ по проекту;

определение видов работ (НИОКР, производство, маркетинг);

построение сетевых графиков;

установление функциональной зависимости работ от их продолжительности;

нахождение продолжительностей работ, минимизирующих стоимость выполнения проекта, при заданных сроках выполнения всего проекта;

контроль за ходом работ;

выработка в случае необходимости корректирующих воздействий.

После того, как сроки и стоимость выполнения каждой работы определены, рассчитываются необходимые материальные и трудовые ресурсы и составляется бюджет по каждому виду работ, а также бюджет всего проекта.

В ходе выполнения проекта периодически делается оценка «затрат до завершения работ» и фактические затраты сопоставляются с плановыми. В случае отставания по срокам или перерасхода средств руководитель проекта имеет возможность принять корректирующие меры. Сетевые графики и стоимостные оценки время от времени пересматриваются, с тем чтобы они соответствовали фактическим и плановым изменениям проекта.

Таким образом, данный подход позволяет составить подробные планы и графики, определить продолжительности работ и их ресурсное обеспечение, описать последовательные связи, которые существуют между действиями и показать, какие из них имеют решающее значение для завершения проекта в срок, вычислить критический путь. Вычленив критические операции, менеджеры могут обеспечить надлежащий контроль за ними, а также позаботиться о том, чтобы своевременно поставлялись все необходимые для этих операций ресурсы.

Критический путь можно корректировать следующими методами:

увеличить ресурсы;

пересмотреть задания на критическом пути, сократить их продолжительность, возможно, исключить некоторые;

ослабить ограничения, повышая риск;

детализировать задания, увеличивая количество взаимосвязей.

Достоинства и недостатки метода PERT приведены в таблице 56.

Таблица 56 - Достоинства и ограничения метода PERT

|

Достоинства |

Ограничения |

|

PERT заставляет тщательно планировать проекты. В сложных проектах практически невозможно планировать события и работы, не увязав их воедино в сетевом графике. Метод требует структурировать комплекс операций и позволяет спланировать проект; Метод основан на моделировании и, следовательно, дает возможность проведения экспериментов и вариантных расчетов; PERT повышает эффективность контроля, т.к. позволяет не только анализировать данный за прошлый период, но и видеть потенциальные проблемы в будущем. |

Неточные оценки снижают эффективность метода. Продолжительное время автоматизированные системы управления проектами в связи с высокой стоимостью вычислительного ресурса применялись в основном для анализа масштабных проектов. Сейчас это ограничение становится менее существенным в связи с разработкой дешевых пакетов прикладных программ, ориентированных на управление малыми и средним проектами |

Помимо метода критического пути выделяется и метод поэтапного контроля, который следует той же схеме, что и метод критического пути, однако признает, что время выполнения каждой операции трудно предусмотреть заранее, а потому делающий на это поправку.

Для проекта, содержащего несколько десятков работ, нахождение критического пути возможно осуществлять вручную. Для управления крупными проектами, где число работ превышает сотни и тысячи, - широкое использование получили автоматические средства обеспечения управления проектами (Project for Windows ). Например, методика PRINCE (Проекты в контролируемых средах) используется правительством Великобритании в области информационных технологий.

9.2 График Ганта и сетевые матрицы

Другим инструментом анализа является график Ганта - диаграмма, изображающая задания в виде отрезков на временной шкале. Длина отрезка соответствует сроку задания. Весь проект представляется в форме календаря, что позволяет использовать его для контроля и показа процента выполнения задания.

Разновидностью графика Ганта являются сетевые матрицы , для составления которых определяются следующие характеристики (табл.57):

ресурсное обеспечение;

последовательность выполнения работ с учетом максимально возможного запараллеливания работ;

исполнители каждой работы.

Таблица 57 - Перечень работ для построения сетевой матрицы

Сетевая матрица представляет собой графическое изображение процессов осуществления проекта, где все работы (управленческие, производственные и т.д.) показаны в определенной технологической последовательности и взаимосвязи. Сетевая матрица совмещается с календарно-масштабной сеткой времени которая имеет горизонтальные и вертикальные “коридоры”. Горизонтальные “коридоры” характеризуют степень управления, структурное подразделение или должностное лицо, выполняющее ту или иную работу; вертикальные - этап и отдельные операции процесса управления проектом, протекающие во времени. При построении сетевой матрицы используются три основных понятия: «работа» (включая ожидание и зависимость), «событие» и «путь».

На графике работа изображается в виде сплошной стрелки. В понятие “работа” включается процесс ожидания, т.е. процесс, требующий затрат не труда и ресурсов, а времени, который изображается пунктирной стрелкой с обозначением над ней продолжительности ожидания. Зависимость между событиями указывает на наличие связи между работами и на отсутствие необходимости в затратах времени и ресурсов.

Важнейшим преимуществом сетевой матрицы является то, что отпадает необходимость производить расчеты параметров матриц, так как они наглядно показаны на самом рисунке (см. рис. 29).

|

Подраз-деления |

Код работ |

Продолжи-тельность (дн.) |

Численность персонала | |||||||||||||||||

|

в под-разделе-нии, чел. |

Занятого на рабо-те, чел. | |||||||||||||||||||

|

Отдел главного технолога | ||||||||||||||||||||

|

Отдел главного конструкт. | ||||||||||||||||||||

|

Цех по изготовл. оснастки | ||||||||||||||||||||

|

Цех механообр. | ||||||||||||||||||||

|

Цех литейн. | ||||||||||||||||||||

|

Цех сбороч. | ||||||||||||||||||||

Рисунок 29 -Пример сетевой матрицы (фрагмент)

Сетевые матрицы должны использоваться на всех стадиях жизненного цикла проекта. Это позволит представить весь процесс осуществления проекта в наглядной форме, а также выявить состав и структуру работ и приемлемые средства и методы их выполнения, проанализировать взаимосвязи между исполнителями и работой, подготовить научно обоснованный скоординированный план выполнения всего комплекса работ по проекту для более эффективного использования имеющихся ресурсов и сокращения сроков. Представляется также возможность быстро обрабатывать большие массивы информации, прогнозировать ход выполнения работ на критическом пути и концентрировать на них внимание менеджеров проекта. Используя математический аппарат, можно определять степень вероятности реализации проекта и правильно распределить ответственность.