Сфера профессиональной деятельности фельдшера. Диагностическая деятельность фельдшера

Введение

Термические поражения (повреждения) представляют собой серьёзную медицинскую, социальную и экономическую проблему и занимают третье место в структуре травматизма мирного времени.

Эта проблема особенно возросла в связи с техногенными авариями, ростом производства, развитием транспортных средств, усилением урбанизации населения и увеличением природных катаклизмов.

Ежегодно в России регистрируется более 600 тыс. случаев ожоговой травмы. При этом около 70% больных получают ограниченные по площади и неглубокие ожоги. Помощь им оказывается в основном в амбулаторных условиях.

По данным российских авторов, летальность от ожогов в целом по России колеблется от 2,3% до 3,6%. Из 180-200 тысяч пострадавших, госпитализируемых во все лечебные учреждения России, погибают ежегодно 8-10 тыс. человек. При этом 85-90% - это люди трудоспособного возраста и дети. А из числа выживших 12-15 тыс. человек нуждаются в длительной реабилитации.

Из числа обожженных, госпитализируемых в стационары, у 60-80% больных также имеются поверхностные и пограничные ожоги II - IIIA степени, не требующие оперативного лечения. Однако такие ожоги во многом определяют тяжесть травмы и ее прогноз.

Ожоги электричеством по частоте среди ожогов от других причин составляют только 2 - 3%, но часто являются причиной инвалидности, а в некоторых случаях и смерти.

Реабилитация - это восстановление здоровья, функционального состояния и трудоспособности, нарушенных болезнями, травмами или физическими, химическими и социальными факторами. Цель реабилитации - эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество, восстановление личностных свойств человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает очень близкое к этому определение реабилитации: "Реабилитация представляет собой совокупность мероприятий, призванных обеспечить лицам с нарушениями функций в результате болезней, травм, врожденных дефектов приспособление к новым условиям жизни в обществе, в котором они живут".

По мнению ВОЗ, реабилитация является процессом, направленным на всестороннюю помощь больным и инвалидам для достижения ими максимально возможной при данном заболевании физической, психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности.

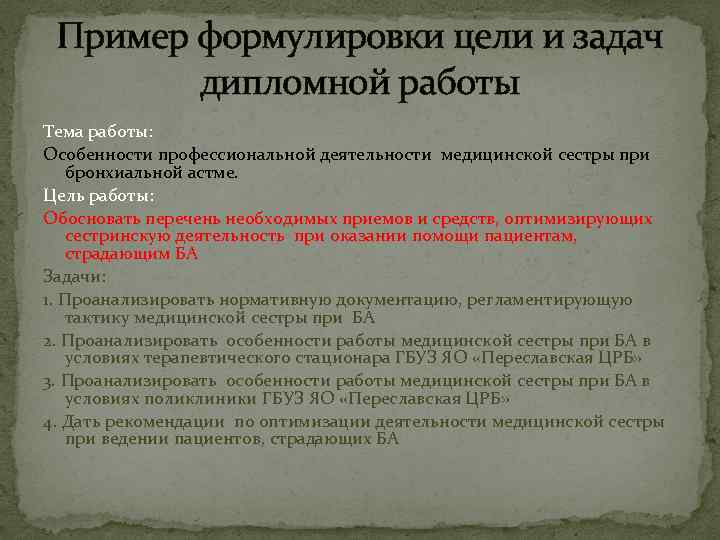

Повышение эффективности работы фельдшера на основании модели организации медицинской помощи пациентам при термических поражениях позволяет реализовать данные направления и достичь повышения качества жизни после полученного повреждения. Целью данной курсовой работы является анализ роли фельдшера в проведении реабилитационных мероприятий пациентам с термическими повреждениями для повышения качества их жизни.

Для достижения цели, поставленной в курсовой работе, были определены следующие задачи:

Рассмотреть анатомию тканей, подверженных термическими факторами.

Отметить наиболее частые причины термических повреждений.

Классифицировать термические повреждения.

Описать методы лечения и реабилитации при термических повреждениях.

Определить деятельность фельдшера при проведении

Проанализировать эффективность проведённой реабилитации.

Объектом исследования являются термические повреждения.

Курсовая работа состоит из двух глав. В первой главе рассматривается анатомия, клинические проявления, методы лечения и реабилитации при термических повреждениях.

Во второй главе, которая является практической частью, приводится статистический анализ случаев обращений пациентов к фельдшеру ФАПа, связанных с термическими повреждениями, а также фельдшерская деятельность при проведении реабилитационных мероприятий

1.Лечение и реабилитация при термических повреждениях

.1 Анатомия: кожа человека, глаз, полость рта

Кожа образована тремя слоями тканей: внешний слой - это эпидермис, под ним расположена дерма, глубокий слой - подкожная клетчатка. Эпидермис является разновидностью эпителиальной ткани. Внешний слой эпидермиса - это мертвые ороговевшие клетки. Они непрерывно отшелушиваются: ежеминутно вы теряете около 50 тыс. этих роговых чешуек. Однако толщина эпидермиса не уменьшается.

Верхний слой эпидермиса постоянно обновляется за счет клеток нижнего слоя, которые имеют кубическую форму и постоянно делятся. Часть клеток остается в нижнем слое, а другие формируют верхний слой. Эти клетки теряют способность делиться, уплощаются, накапливают белок кератин, и, как следствие, - ороговевают, мертвеют и отшелушиваются. В нижнем слое эпидермиса все время продуцируются новые клетки. Так за 10-30 дней происходит полное его обновление. Обычно толщина эпидермиса составляет 0,03-1,5 мм. Но на участках тела, испытывающих сильного трения (ладони, стопы), он в несколько раз толще.

1.2 Дерма

Межклеточное вещество соединительной ткани, которая образует дерму, содержит коллагеновые и эластичные волокна. Благодаря им кожа упругая и легко растягивается: оттяните ее на тыльной стороне ладони и отпустите - она сразу вернется в исходное состояние.

Толщина дермы - 0,5-5 мм, толстой она на спине, плечах, бедрах. Дерма вдается в эпидермис множеством сосочков, которые приподнимают эпидермис, образуя гребешки и бороздки. Их рисунок у каждого человека разный. В дерме расположены кровеносные и лимфатические капилляры, мышечные и нервные волокна, нервные окончания, пигментные клетки, потовые и сальные железы, волосяные фолликулы. Кожные железы - это железы внутренней секреции, которые выделяют секреты на поверхность кожи. Потовая железа имеет вид трубочки диаметром 0,3-0,4 мм, закрученной клубочком. Один ее конец соединен с временем в эпидермисе. У человека, в отличие от других млекопитающих, потовые железы расположены на всей поверхности тела, но больше всего их на ладонях, ступнях, в подмышках. Секретом потовых желез является пот, который образуется из межклеточной жидкости. Он на 98% состоит из воды, остальное - это растворенные в ней соли, мочевина и другие продукты метаболизма.

В отличие от потовых, сальные железы разветвленные, а их протоки открываются в волосяной фолликул. Большинство сальных желез расположены на голове, лице, верхней части спины. их секрет содержит жироподобные вещества. Они попадают на волосы и поверхность кожи и смягчают ее. Водонепроницаемый слой, образованный этими веществами, защищает кожу от пыли и микроорганизмов, а также препятствует ее высыханию. За сутки сальные железы выделяют около 20 г секрета.

Подкожная клетчатка - нижний слой кожи, образованный жировой тканью толщиной 3-10 мм. Подкожная клетчатка работает как амортизатор, гасящий механические воздействия на поверхности тела. Недаром толстый слой этой ткани содержится на ягодицах и подошвах - они все время испытывают большое давление. Жировая ткань является хорошим теплоизолятором, поэтому худенькие обычно мерзнут больше, чем толстячки.

Производными эпидермиса выполняют дополнительную защитную функцию, являются волосы и ногти. Волосы покрывает почти всю поверхность кожи, за исключением ладоней, подошв, боковых поверхностей пальцев. На голове человека в среднем растет около 100 тыс. волос, и хотя 75-100 из них человек ежедневно теряет, их количество в норме восстанавливается.

В волоске различают стержень, выступающий над кожей, и корень, расположенный в дерме. Корень располагается в волосяном фолликуле и заканчивается утолщением - волосяной луковицей. Основа фолликула соединена с гладким мышцей при сокращении которого волос поднимается. Волосяная луковица состоит из эпителиальных клеток, которые делятся, за счет чего волос растет. Продвигаясь к поверхности кожи, эти клетки наполняются кератином и ороговевают. За месяц волос вырастает примерно на 1 см. Клетки волосяной луковицы способны к делению в течение 2-4 лет, затем рост волоса прекращается и он выпадает. Через некоторое время волосяная луковица может восстановить свою активность.

Цвет волоса обусловлен количеством пигмента меланина, содержащегося в ее внешнем слое. С возрастом синтез меланина снижается, и волосы седеют.

Ноготь - это плотная роговая пластинка, которая лежит на ногтевом ложе. Ложе с боков ограничено кожными складками - ногтевыми валиками. Растет ноготь вследствие деления клеток корня ногтя так же, как растут волосы.

1.3 Функции кожи

Кожа является одним из крупнейших органов в организме человека, его масса у взрослого человека достигает 5 кг, а площадь - 1,5-2 м2. И это не удивляет, ведь она оболочкой, отделяющую почти весь организм человека от внешней среды. Кожа защищает внутренние органы от механических повреждений, от проникновения различных веществ и микроорганизмов, от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

С секретом потовых желез кожи выделяется вода и определенные продукты метаболизма.

Работает кожа и как орган чувств. Ощущение прикосновения, давления, вибрации, боли возникают у вас вследствие раздражения соответствующих нейронов, нервные окончания которых содержатся в коже. Благодаря Терморецепторным нейронам кожи вы воспринимаете изменения температуры окружающей среды. Кожа играет важную роль в терморегуляции: через нее происходит почти 82% всей теплоотдачи организма.

Кожа - депо крови и хранилище запасных веществ. Разветвленная сеть ее сосудов может вместить до 1 л крови, а в подкожной жировой ткани накапливается жир. Роль кожи в обмене веществ является уникальным: только в ее клетках под действием ультрафиолетового излучения синтезируется витамин D.

1.4 Орган зрения

Наш глаз представляет собой сложную оптическую систему основной задачей которой является передача изображения зрительному нерву. Первоначально видимое изображение проходит через роговицу. Там происходит первичное преломление света. Оттуда через круглое отверстие в радужной оболочке, называемое зрачок, попадает на хрусталик. Поскольку хрусталик является двояковыпуклой линзой, то после прохода через стекловидное тело видимое изображение при попадании на сетчатку перевернуто. Именно сигнал перевернутого изображения поступает от сетчатке по зрительному нерву в мозг. А мозг на то и мозг, чтобы переворачивать изображение обратно.

1.5 Внешнее строение

1.6 Веки

Веки (верхнее и нижнее) покрыты снаружи кожей, изнутри - слизистой оболочкой (конъюнктивой). В толще век расположены хрящи, мышцы (круговая мышца глаза и мышца, поднимающая верхнее веко) и железы. Железы век продуцируют компоненты слезы глаза, которая в норме смачивает поверхность глаза.

На свободном крае век растут ресницы, которые выполняют защитную функцию, и открываются протоки желез. Между краями век находится глазная щель. Во внутреннем углу глаза, на верхнем и нижнем веке расположены слезные точки - отверстия, через которые слеза по носослезному каналу оттекает в полость носа.

1.7 Оболочки глазного яблока

Глазное яблоко человека имеет 3 оболочки: наружную, среднюю и внутреннюю.

Склера занимает 4/5 часть фиброзной оболочки и состоит из соединительной ткани, она достаточно плотная и к ней крепятся глазные мышцы. Основная функция - защитная, она обеспечивает определенную форму и тонус глазного яблока. С заднего полюса глаза в склере имеется место выхода глазного нерва - решетчатая пластинка. Роговица составляет 1/5 от наружной оболочки, она имеет ряд характеристик: прозрачность (отсутствие сосудов), блеск, сферичность и чувствительность. Все эти признаки характерны для здоровой роговицы. При заболеваниях роговицы эти признаки меняются (помутнение, потеря чувствительности и т.д.). Роговица относится к оптической системе глаза, она проводит и преломляет свет (толщина её в разных отделах составляет от 0.2 до 0.4 мм, а преломляющая сила роговицы равна примерно 40 диоптриям).

Средняя (сосудистая) оболочка глаза состоит из радужки, ресничного тела и собственно сосудистой оболочки (хориоидеи), которые находятся непосредственно под склерой. Средняя оболочка глаза обеспечивает питание глазного яблока, участвует в обменных процессах и выведении продуктов обмена тканей глаза.Радужка является передним отделом сосудистого тракта глаза, она находится за прозрачной роговицей, в центре имеется регулируемое круглое отверстие - зрачок. Таким образом, радужка в строении глаза человека выполняет роль диафрагмы, окрашенной в определенный цвет. Цвет глаз человека определяется количеством пигмента радужки меланина (от светло голубого до коричневого). Этот пигмент защищает глаза от избыточного количества солнечного света. Диаметр зрачка меняется от 2 до 8 мм, в зависимости от освещенности, нервной регуляции или действия медикаментов. В норме зрачок сужается на ярком свету и расширяется при недостаточном освещении.

1.8 Наиболее частые причины термических повреждений

Ожоги возникают вследствие воздействия высокой температуры (термические ожоги), а также под действием ультрафиолетового и других видов облучения (лучевые ожоги). В мирное время основное место занимают термические ожоги в результате неосторожности в быту (обваривание кипятком), пожаров, редко вследствие производственных травм из-за несоблюдения техники безопасности. Наиболее типичными лучевыми ожогами являются солнечные. Ожоги в качестве боевой травмы могут быть обусловлены применением зажигательных смесей, а также ядерного оружия, световое излучение которого вызывает ожоги кожи и поражение органов зрения.

Наиболее часто встречаются ожоги пламенем, которые выявлены у 84,3% из более чем 1000 больных, находившихся в стационаре. На втором месте были ожоги жидкостями (7,2%), на третьем - электроожоги и ожоги пламенем электрической дуги (6,4%). Ожоги, вызванные действием других факторов, наблюдались у 2,1% больных.

В современных условиях интенсивной индустриализации, все более возрастающего использования на производстве и в быту источников тепловой энергии отмечается тенденция к увеличению частоты ожогов. По данным Всемирной организации здравоохранения, ожоги занимают третье место среди других видов травм, а в Японии - второе, уступая лишь транспортной травме, в мирное время ожоги составляют 5-12% всех видов травм. Анализ данных литературы позволяет считать, что повсеместно ожоги возникают у 1 человека на 1000 населения. Частота возникновения ожогов может зависеть от ряда условий: уровня развития народного хозяйства, характера производства, транспорта, бытовых условий и т. д. Она резко возрастает в условиях войны, применения ядерного оружия и зажигательных смесей. Ожоги нередко приводят к смертельному исходу, а среди выздоровевших многие остаются инвалидами.

2.Классификация термических повреждений

2.1 Термические ожоги кожи

От воздействия высоких температур происходит коагуляция белков кожи. Кожные клетки погибают и подвергаются некрозу. Чем выше температура травмирующего агента и длительнее его воздействие, тем глубже поражение кожи. Различают четыре степени ожогов: I степень - стойкая гиперемия, II степень - отслаивание эпидермиса и образование пузырей. III степень - выгорание собственно кожи (дерма). Ожоги III степени разделяют на поверхностные - III a степени и глубокие - III b степени; IV степень - выгорание кожи, подкожной клетчатки и глубже лежащих структур.

2.2 Отморожения

Местное воздействие низких температур вызывает патологический процесс в тканях - отморожение. Последнее может наступить и при положительной температуре окружающего воздуха в условиях других неблагоприятных факторов - повышенной влажности, мокрой одежде, сильном ветре, тесной мокрой обуви, голодании, кровопотере.

Различают четыре степени отморожения: Поверхностные отморожения (I - II степени) заживают самостоятельно - эпителизация без образования рубцов. При отморожении II степени ростковый слой кожи сохранен. Характерны пузыри на коже с прозрачным содержимым. Эпителизация происходит через 1,5-2 недели.степень отморожения отличается некрозом кожи на всю ее глубину. После отторжения струпа заживление возможно только с формированием рубцов. Отморожение IV степени характеризуется некрозом не только кожи, но и глубоких тканей, включая кости. Возможно образование толстостенных пузырей с темным геморрагическим содержимым. Демаркация и отторжение некроза происходит весьма длительно, чаще показана ампутация.

2.3 Общее охлаждение (замерзание)

легкая (адинамическая) - при снижении температуры тела до 34-32 градусов;

средней тяжести (ступорозная) - при температуре тела 31-29 градусов;

тяжелая (коматозная) - при температуре тела 28-26 градусов.

Падение температуры тела ниже 25-23 градусов приводит к клинической смерти пострадавшего.

2.4 Клинические признаки термических повреждений

Ожоги I-II степени относятся к поверхностным и заживают без образования рубцов. Ожоги III степени являются глубокими, сопровождаются рубцеванием. Для их заживления нередко приходится прибегать к свободной пластике кожи. При ожогах IV степени может наступить некроз конечности, требующей ампутации.

Для ожогов I степени характерна стойкая гиперемия обожженной кожи, сильная боль; при ожогах II степени на фоне гиперемированной кожи различают различной величины пузыри, наполнение прозрачным содержимым; при ожогах III степени на фоне участков гиперемии, вскрытых пузырей видны участки белой ("свиной") кожи с обрывками эпидермиса; ожог IV степени - обугливание кожи. Обширные ожоги (поверхностные - более 30% площади кожных покровов, глубокие - более 10%) осложняются Ожеговым шоком, отличающимся длительной эректильной фазой с психомоторным возбуждением, умеренно повышенным АД. Пострадавшие мечутся от болей, стремятся убежать, в месте и обстановке ориентируются плохо. Возбуждение сменяется прострацией с падением АД. Для ожогового шока характерно сгущение крови вследствие большой плазмопотери. Мочи мало, она резко концентрирована, а при тяжелых ожогах темного цвета за счет примеси гемолизированной крови.

2.5 Отморожения

В отличие от ожогов, при отморожениях воздействие низких температур непосредственно не приводит к некрозу тканей. Он наступает вторично, в реактивном периоде, вследствие спазма сосудов, стаза крови в них и тромбообразования с последующими изменениями в самой сосудистой стенке. Набухает и инфильтрируется эндотелий с последующим соединительнотканным перерождением и развитием облитерации сосуда.

В течении отморожений различают 2 периода: скрытый (дореактивный), при котором пораженные участки бледны, лишены чувствительности, но определить глубину и площадь отморожения в этот период невозможно. Продолжается скрытый период несколько часов (до суток). После согревания конечности и восстановления в ней кровообращения наступает второй период - реактивный. В первые 12 часов от начала согревания - ранний реактивный период, характеризующийся нарушениями микроциркуляции и тромбообразованием. Последующий поздний реактивный период отличается развитием последующих некрозов тканей, инфекционными осложнениями, нарастающей интоксикацией, анемией.

В реактивный период создается возможность определить глубину поражения. Различают отморожения 4-х степеней.

Поверхностные отморожения (I - II степени) заживают самостоятельно - эпителизация без образования рубцов. При отморожении II степени ростковый слой кожи сохранен. Характерны пузыри на коже с прозрачным содержимым. Эпителизация происходит через 1,5-2 недели.степень отморожения отличается некрозом кожи на всю ее глубину. После отторжения струпа заживление возможно только с формированием рубцов. Отморожение IV степени характеризуется некрозом не только кожи, но и глубоких тканей, включая кости. Возможно образование толстостенных пузырей с темным геморрагическим содержимым. Демаркация и отторжение некроза происходит весьма длительно, чаще показана ампутация.

Длительно повторяющееся охлаждение ног во влажной среде даже при плюсовой температуре приводит к развитию своеобразного вида холодовой травмы, который назвали "траншейной стопой". Проявляется поражение ноющими болями в области стоп, чувством "одеревянения", жжения. Стопы холодны, отечны. Появляются пузыри с геморрагическим содержимым. Повышается температура тела, нарастает слабость, тахикардия, присоединяются инфекционные осложнения.

2.6 Замерзание

Адинамическая стадия общего охлаждения характеризуется нарастающей слабостью, сонливостью, скандированной речью, урежением пульса (60 в 1 минуту), жаждой, ознобом. Кожа приобретает мраморный вид - чередование бледных участков (пятен) с синюшными. В ступорозную стадию происходит дальнейшее угнетение функций: сознание угнетено, движения затруднены, ограничены, дыхание редкое (10 в 1 минуту), усиливается брадикардия (до 40 в 1 минуту), пульс слабый, кожа холодная, синюшно-бледная. Артериальное давление снижается. В коматозную стадию сознание отсутствует, реакция зрачков на свет резко снижена. Наблюдаются тонические судороги конечностей с их окоченением (тугоподвижностью). Дыхание поверхностное, редкое (5 в 1 минуту), пульс урежается порядка 30 в 1 минуту, АД резко снижено. В состоянии клинической смерти пульс, АД, сердечные тоны не определяются, дыхание отсутствует, отмечается арефлексия, отсутствует и корнеальный рефлекс.

2.7 Ожоги глаз

Точная диагностика тяжести поражения глаз при ожогах очень трудна, так как в первые часы и сутки после поражения оно может выглядеть легким, а через 2-5 суток могут появиться тяжелые необратимые изменения тканей, особенно роговицы, вплоть до ее перфорации и гибели глаза. В связи с этим все больные с ожогами глаз после оказания на месте поражения экстренной доврачебной помощи или неспециализированной медицинской помощи должны быть срочно доставлены в ближайший травматологический пункт, работающий круглосуточно на базе стационарного офтальмологического отделения.

Светобоязнь, боль в глазу, спазм век, покраснение, отек кожи век и конъюнктивы, снижение зрения при всех степенях ожога. Ожоги I степени (легкие) характеризуются поверхностным поражением эпителия тканей глаза в виде покраснения и небольшого отека кожи век и конъюнктивы, незначительного отека эпителия роговицы, реже эрозии эпителия.

Ожоги II степени (средней тяжести) отличаются поражением не только эпителия, но и поверхностных слоев собственно кожи век, субконъюнктивальной ткани и стромы роговицы, что проявляется образованием пузырей на коже, поверхностных пленок и эрозий на конъюнктиве и роговице. Ожоги III степени (тяжелые) происходят при поражении и некрозе более глубоких слоев тканей глаза и по площади занимают половину и менее поверхности века, конъюнктивы, склеры и роговицы. Некроз тканей выглядит как белый, серый или желтый струп, конюънктива бледна, ишемична, отечна, поражается эписклера, роговица имеет вид матового стекла. Ожоги IV степени (особо тяжелые) характеризуются еще более глубоким некрозом тканей глаза, занимающим всю толщину кожи, конъюнктивы, мышц, хряща века, склеры и роговицы, а по площади поражения - более половины поверхности тканей. Струп некроза выглядит серо-желтым или коричневым, роговица имеет белый фарфоровый вид.

Поражающие агенты в мирное время: горячий пар, вода, масла, пламя, расплавленный металл, химические смеси (контактные ожоги). Ожоги паром, жидкостями чаще сочетаются с поражением кожи лица, тела, конечностей, однако собственно глазное яблоко поражается реже и менее тяжело благодаря рефлексу быстрого смыкания глазной щели и при невысокой температуре повреждающего агента (до 1000°С). Контактные ожоги отличаются значительной глубиной при малой площади поражения. В военное время при применении горючих смесей и термоядерного оружия удельный вес термических ожогов возрастает. Например, напалм, воспламенение которого дает температуру 600-800°С, вызывает обширные тяжелое ожоги, чаще III и IV степени. Термические и термохимические ожоги глаз, как правило, протекают на фоне общей ожоговой болезни в результате ожогов лица и других частей тела.

2.8 Ожоговая болезнь

Ограниченные поверхностные ожоги обычно протекают сравнительно легко и заживают в течение 1 - 3 нед., не отражаясь на о б щ е м состоянии пострадавшего. Более тяжело протекают глубокие ожоги. Повреждение тканей на площади до 10%, а у маленьких детей и лиц старческого возраста до 5% поверхности тела сопровождается выраженными расстройствами деятельности всех систем организма в результате сильного термического воздействия. Интенсивный поток нервноболевых импульсов с обширной площади ожога приводит к нарушению взаимоотношения процессов возбуждения и торможения, а затем к перенапряжению, истощению и резкому нарушению регулирующей функции центральной нервной системы.

Возникающие под влиянием ожоговой травмы нарушения в центральной и периферической нервной системе приводят к патологическим реакциям и морфологическим изменениям в сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной, иммунной системах, крови, почках, печени, желудочкокишечном тракте. У пострадавших возникают нарушения всех видов обмена веществ и окислительновосстановительных процессов, развивается ожоговая болезнь с многообразными клиническими проявлениями, в основе которых лежат нервнодистрофические процессы.

В патогенезе ожоговой болезни большое значение имеют нарушения системной гемодинамики и микроциркуляции, выраженные метаболические сдвиги, характеризующиеся катаболической направленностью и усилением протеолиза. В течение ожоговой болезни принято различать периоды шока, острой токсемии, септикотоксемии и выздоровления, или реконвалесценции.

Ожоговый шок - это ответная реакция организма на сверхсильный болевой раздражитель. В основе его лежит термическая травма, приводящая к тяжелым расстройствам центральной, регионарной и периферической гемодинамики с преимущественным нарушением микроциркуляции и обменных процессов в организме обожженного; происходит централизация кровообращения.

Длительное болевое раздражение приводит к нарушению функции центральной нервной системы, эндокринных желез и деятельности всех систем организма.

Расстройства гемодинамики характеризуются гемоконцентрацией, уменьшением МОС и ОЦК вследствие плазмопотери и недостаточным снабжением тканей кровью. У пострадавших возникают гипоксия тканей и ацидоз, уменьшается диурез, наблюдаются выраженные нарушения водноэлектролитного баланса, белкового, углеводного, жирового и других видов обмена, резко усиливается основной обмен, развиваются прогрессирующая гипо и диспротеинемия, недостаточность витаминов С, группы В, никотиновой кислоты. Развитию гипопротеинемии способствуют усиленный распад белков тканей, потеря их через рану вследствие повышения проницаемости стенок капилляров. Объем циркулирующих эритроцитов уменьшается вследствие разрушения их в поврежденных тканях в момент травмы, а в большей степени - в результате патологического депонирования в капиллярной сети из за расстройств микроциркуляции.

Несмотря на расстройства гемодинамики, артериальное давление в первые часы после травмы может оставаться сравнительно высоким, что объясняется увеличением общего периферического сопротивления кровотоку, которое наступает вследствие спазма сосудов, вызываемого повышением активности симпатикоадреналовой системы, а также увеличением вязкости крови из-за гемоконцентрации и ухудшения ее реологических свойств.

Ожоговый шок наблюдается при ожогах, площадь которых не менее 10-15% поверхности тела. У детей и лиц старше 60 лет проявления ожогового шока могут наблюдаться при меньшей площади поражения.

По тяжести и длительности течения различают легкий, тяжелый и крайне тяжелый ожоговый шок.

Длительность ожогового шока 24-72 ч. Критериями выхода из состояния шока и перехода во второй период ожоговой болезни являются стабилизация показателей гемодинамики, восстановление ОЦК, МОК, отсутствие гемоконцентрации, уменьшение тахикардии, нормализация артериального давления и диуреза, повышение температуры тела.

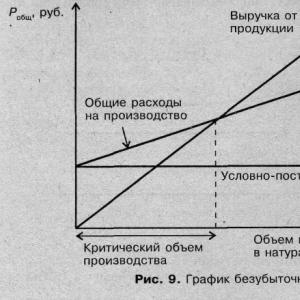

Диагностика шока основана на определении общей площади ожогов и так называемого индекса Франка (ИФ), выявлении нарушений гемодинамики и выделительной функции почек. Общая площадь ожога включает поверхностные и глубокие поражения. ИФ - суммарная величина поверхностного и глубокого ожога, выраженная в единицах. Индекс Франка предполагает, что глубокий ожог воздействует на человека в 3 раза сильнее, чем поверхностный. В связи с этим 1 % поверхностного ожога составляет 1 ед. ИФ, а 1% глубокой - 3 ед. ИФ. Сопутствующее поражение дыхательных путей эквивалентно 15-30 ед. ИФ.

3.Методы лечения и реабилитации при термических повреждениях

медицинский термический поражение фельдшер

Амбулаторное лечение возможно при обширных ожогах I степени, ожогах II и IIІа степени не более 5 % поверхности тела, главным образом функционально малоактивных областей.

Оперируют и лечат пострадавших с ограниченными глубокими термическими и химическими ожогами в условиях травматологического пункта. Производить некроэктомию и свободную пересадку кожи можно лишь в хирургическом стационаре, где оперированный должен находиться хотя бы до первой перевязки, т. е. не менее 5-7 дней.

В поликлинических лечебных учреждениях должны также заканчивать лечение пациенты, выписанные из стационаров. Основной задачей амбулаторного лечения таких пациентов является скорейшее восстановление их трудоспособности, т. е. реабилитация.

Первая помощь обожженному, обратившемуся в поликлиническое лечебное учреждение сразу или в ранние сроки после травмы, должна оказываться с соблюдением основных изложенных ранее правил. Ограниченные ожоги І степени даже в поликлинических условиях приходится наблюдать крайне редко лишь потому, что такие пострадавшие почти всегда занимаются самолечением (охлаждение участков ожога водой, обработкой спиртом, одеколоном и т.п.) и не обращаются за медицинской помощью.

В таких случаях целесообразно использовать охлаждающий крем (ланолин, персиковое масло, дистиллированная вода в равных частях), слабодезинфицирующие (2% борный вазелин) мази, содержащие кортикостероидные гормоны (преднизолоновая мазь, оксикорт), индифферентные взбалтываемые смеси (окись цинка, тальк, глицерин по 30 г, дистиллированная вода 100 мл). Накладывать повязку не нужно. Гиперемия и отек ликвидируются в течение 3 - 5 дней, боли исчезают значительно раньше.

Если пострадавший обращается с повязкой, уже наложенной на месте происшествия, после ее удаления определяются площадь и глубина поражения. Убедившись в том, что пациент может лечиться амбулаторно, следует сразу произвести первичный туалет ожогов II-Ша степени. Поскольку эта манипуляция, если она выполняется умело и бережно, при ограниченных ожогах не является травматичной, предварительное введение наркотических анальгетиков не требуется.

Кожа в окружности ожога, а также его поверхность, если не нарушена целость отслоенного эпидермиса, очищается спиртом или обмывается 0,25 % раствором нашатырного спирта. Надсекаются крупные пузыри, срезается отслоенный эпидермис. Мелкие пузыри могут быть оставлены невскрытыми. Чрезмерно тщательное удаление эпидермиса, увеличивая продолжительность и травматичность первичного туалета ожога, не отражается заметным образом на последующем заживлении ожоговых ран.

После туалета поверхность ожога закрывается эмульсионно-мазевой повязкой (мазь Вишневского, 5 и 10 % синтомициновая эмульсия, 0,5 % фурацилиновая мазь и другие аналогичные средства). Если нет указанных мазей, можно применить растворы антисептиков или другие средства для лечения ожогов. Вполне допустимо ограничиться наложением сухой асептической повязки. Вводится противостолбнячная сыворотка с анатоксином.

При ожогах II степени первая перевязка на 7-8-й день после травмы в принципе может быть и последней. К этому сроку наступает эпителизация обожженной поверхности и повязка уже не нужна. Если же остаются незажившие участки ожога III-а степени, перевязки производятся через 1-2 дня до полной их эпителизации.

Показанием к более раннему снятию повязки является подозрение на развитие острого гнойного воспаления, проявляющегося усилением болей в ожоговой ране, иногда приобретающих пульсирующий характер, промоканием повязки гноем, регионарным лимфаденитом, отеком в окружности ожога, иногда значительным повышением температуры тела, ознобом.

Осмотр ожоговой раны, оценка состояния регионарных лимфатических узлов и других симптомов позволяют установить характер осложнения.

При ожогах II степени нагноение раневой поверхности и жидкости невскрытых ожоговых пузырей не отражается на сроках и исходах заживления. В то же время при ожогах с омертвением дермы (частично или на всю глубину) демаркация и отторжение погибших тканей обязательно сопровождаются развитием в конце первой - начале второй недели в различной мере выраженного гнойно-демаркационного воспаления. В таких случаях оно является обязательным компонентом раневого процесса. Поэтому при нагноении ожоговой раны следует еще раз тщательно оценить глубину поражения и, если будут выявлены участки глубокого ожога, госпитализировать больного.

Если решено продолжать лечение амбулаторно, следует повторить туалет ожоговой раны, полностью удалив отслоенный эпидермис и наполненные гноем не вскрытые ранее пузыри. Раневая поверхность тщательно промывается раствором перекиси водорода или антисептика, после чего накладывается повязка с каким-либо антисептическим раствором. При ухудшении самочувствия, ознобах, высокой лихорадке целесообразно назначение антибиотиков широкого спектра действия. Антибактериальная терапия должна корригироваться в зависимости от клинической эффективности ее применения и данных лабораторного исследования о чувствительности микрофлоры ожоговой рапы к антибиотикам. Такой же должна быть тактика при изредка наблюдаемом рожистом воспалении, лимфадените и лимфангоите. Как правило, острые воспалительные явления при поверхностных ожогах быстро стихают и существенно не увеличивают продолжительность лечения.

Исследования, проведенные, в клинике термических поражений показали, что у 3,3% пострадавших с ограниченными поверхностными ожогами в ранние сроки после травмы развиваются различные дерматозы. Из них наиболее часты околораневые пиодермиты.

Они текут длительно, и после заживления ожогов часто рецидивируют. Следует иметь в виду возможность дерматитов, возникающих вследствие непереносимости к применяемым медикаментозным препаратам (антибиотикам, сульфаниламидным препаратам, ампровизолю, фастину), или раздражающего действия дезинфицирующих средств. Иногда дерматиты развиваются от применения мазей, изготовленных на основе вазелина. Одной из причин дерматитов может быть редкая смена повязок на нагноившихся ожоговых ранах. Для борьбы с пиодермитами необходимы тщательная дезинфекция окружающей ожог кожи, использование водных или спиртовых растворов анилиновых красок, 1% гекса-хлорафеновой или 5 % борно-нафталиновой мазей на пораженных участках. При аллергических дерматитах следует сменить используемые медикаментозные средства.

При ожогах функционально активных областей через 3 дня после травмы необходимо начинать занятия лечебной физкультурой, чтобы ускорить восстановление функции. Вначале используются активные движения с минимальной мышечной нагрузкой и ограниченной амплитудой, не вызывающие болезненных ощущений. Движения в суставах пораженной области следует сочетать с упражнениями симметричной непораженной конечности. Обязательным условием эффективности занятий лечебной физкультурой являются их регулярность и постепенное нарастание нагрузки.

Особенно важно использование этого метода при ожогах кистей. К медленным безболезненным движениям в суставах кисти и пальцев по максимально возможной амплитуде (сгибание, разгибание, противопоставление) следует добавить упражнения для укрепления мышц (сжимание мягкой губки в ванночке после отмачивания повязки). Наиболее важны упражнения, восстанавливающие функции захвата, а также координацию движений. Для этого используются складывание спичек, кубиков, мозаики, плетение косичек из тесемки, возможно более раннее восстановление бытовых навыков.

При ожогах II степени указанные мероприятия позволяют восстановить функцию кисти через 1,5-2, а при ожогах Ша степени 4-6 недель после травмы.

При ожогах голеней и стоп значительное внимание должно уделяться восстановлению опороспособности нижних конечностей. Боли в участках ожогов, усиливающиеся при вставании, вынуждают пострадавших лежать не менее 6-7 дней после травмы. Даже после эпителизации ожогов проходит несколько дней, прежде чем обожженный становится способным ходить в обычной обуви. Полное восстановление опороспособности конечностей наступает в конце третьей - в начале четвертой недели при ожогах II степени, а при ожогах IIIа степени этот срок увеличивается в 1,5 - 2 раза.

Чтобы ускорить восстановление опороспособности нижних конечностей, необходимы физические упражнения с первых дней после травмы - частая смена положения конечностей, тыльное и подошвенное сгибание в голеностопном суставе, отведение, приведение и круговые движения стопы. После начала ходьбы нужно следить за правильностью движений - добиваться естественного выноса ноги, постановки стопы, ее переката. Если не соблюдать этих требований, походка может оказаться патологической и после полного восстановления подвижности в суставах.

Особую, пока еще очень мало изученную и весьма важную проблему представляет реабилитация обожженных, выписанных из стационара. Обычно амбулаторное лечение таких пациентов сводится главным образом к консервативному лечению перевязками небольших ран, оставшихся после поверхностных ожогов, и вокруг приживших трансплантатов у оперированных по поводу глубоких ожогов. Этого недостаточно у пациентов, перенесших тяжелую ожоговую болезнь, а также имеющих различные послеожоговые деформации, поздние дерматозы.

4.Особенности реабилитации после выписки из стационара

Целесообразно выделить следующие группы патологических состояний:

) нарушения функции и косметические дефекты после консервативного лечения поверхностных, в том числе обширных ожогов;

) нарушения функции и косметические дефекты, остающиеся после оперативного лечения ожогов IIІб степени;

) последствия ожогов IV степени, а также калечащих вмешательств: ампутации, экзартикуляций, резекций суставов, выполненных по поводу гибели сегмента конечности вследствие глубокого ожога;

) поздние дерматозы;

) различные функциональные нарушения и заболевания внутренних органов, являющиеся следствием ожоговой болезни или её осложнений.

Реабилитация перенесших поверхностные ожоги сводится, в основном, к занятиям лечебной физкультурой, применительно к амбулаторному лечению ограниченных поверхностных ожогов. Необходимо иметь в виду возможность развития келоидных рубцов после ожогов Ша степени, особенно у пациентов, предрасположенных к их образованию. Если такие рубцы являются существенным косметическим дефектом, следует провести лечение пирогеналом или введением в рубцовую ткань лидазы с кортикостероидными гормонами. Иногда удовлетворительные результаты достигаются после использования электрофореза с ронидазой, ультразвука с эмульсией гидрокортизона, 70 % раствора диметилсульфоксида. При безуспешности консервативного лечения возникает необходимость в оперативной коррекции рубцов, которую следует предпринимать в специализированном отделении для лечения ожогов и их последствий.

Эти же методы должны использоваться при реабилитации пациентов, которым было произведено оперативное восстановление кожного покрова на участках ожогов ІІІб степени. Основной задачей является растяжение рубцов, ускорение их созревания, а также предупреждение необратимой реакции трансплантатов.

Это достигается в основном пассивными движениями в суставах, выполняемыми с помощью методиста ЛФК. Для борьбы с контрактурами важно укрепление мышц-антагонистов, что достигается активными силовыми упражнениями и расслаблением мышц, находящихся в состоянии контракции, для чего осуществляются движения небольшой амплитуды с разгрузкой. Комплекс используемых упражнений определяет методист ЛФК в зависимости от срока, прошедшего с момента травмы, развившихся местных изменений и локализации ожога.

Эффективность лечебной физкультуры возрастает, если она применяется с массажем и физиотерапевтическими процедурами. В ранние сроки после эпителизации ран следует использовать теплые (35-40°С) ванны, соллюкс. По мере формирования рубцов и увеличения прочности покрывающего их эпителия перед занятиями лечебной физкультурой следует делать парафиновые аппликации. Массаж должен проводиться осторожно, чтобы не травмировать молодой эпидермис. Эта процедура существенно ускоряет нормализацию кровообращении и лимфообращения, способствует не только деретракции рубцов и оперативно-восстановленного кожного покрова, но и повышению эластичности глубже расположенных анатомических структур, также участвующих в развитии контрактуры. Кроме того, при массаже растягивается окружающая неповрежденная кожа, что увеличивает амплитуду движений. Иногда достигаемый во время занятий лечебной физкультурой объем движений через несколько часов уменьшается. Чтобы предупредить это нежелательное явление, целесообразно иммобилизовать сустав в том положении, которое было достигнуто в конце занятия.

Особенно важно не упустить время для производства тех вмешательств, промедление с которыми грозит развитием тяжелых последствий (кератит с изъязвлением роговицы и утратой зрения при рубцовом вывороте век, нарушения роста костей вследствие рубцовых деформаций у детей). Таких пациентов следует своевременно направлять в лечебные учреждения, занимающиеся восстановительной хирургией.

Наиболее сложна реабилитация после ожогов IV степени, приводящих к резким нарушениям функции вследствие разрушения глубоких анатомических структур (сухожилия, суставы, кости) или обезображиванию при утрате части или всего органа (нос, ушные раковины, пальцы рук и ног). Таких пациентов необходимо направлять в хирургические стационары, занимающиеся восстановительной или челюстно-лицевой хирургией. Вопрос о реабилитации перенесших глубокие ожоги свода черепа, в особенности при наличии костных дефектов, должен решаться с участием невропатолога и нейрохирурга. При анкилозах и деформирующих артрозах, развившихся после перенесенных гнойных артритов, необходима консультация ортопеда-травматолога для оценки показаний к реконструктивным вмешательствам (артропластика, тендопластика, артродез в функционально-выгодном положении). Для частичного восстановления функции кисти после утраты пальцев, в особенности I, у ряда больных целесообразно применить фалангизацию I пястной кости, пересадку какого-либо из сохранившихся пальцев на сосудистой ножке на место I пальца или его формирование стеблем Филатова.

У перенесших ампутации крупных сегментов конечностей ведущим звеном реабилитации является протезирование. Оно может осуществляться амбулаторное лишь после типичных ампутаций, в основном одной из верхних конечностей. После множественных ампутаций, а также в тех случаях, когда усечение конечности произведено дистальнее уровня глубокого ожога кожи, и кожный покров на культе восстановлен оперативно, протезирование обычно бывает сложным. Его особенно затрудняют нередко развивающиеся в таких случаях болезни и пороки культей. Их устранение требует длительного лечения в специализированном стационаре, где должно осуществляться также и протезирование, и обучение пользованию протезом.

Классификация термических повреждений основывается на таких показателях, как площадь и глубина поражённых тканей.

Клинические проявления зависят от повреждающего фактора и объёма разрушенных тканей.

Методы реабилитации при термических повреждениях направлены на восстановление физической, психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности таких пациентов.

5. Исследование особенностей фельдшерской деятельности при проведении различных методов реабилитации с целью повышения качества жизни пациентов с термическими повреждениями

Таблица 1. Обобщённые статистические показатели.

СтранаРоссияВсего ожогов0,5 млн. чел.Лечатся амбулаторно390-400 тыс. 80%Госпитализируются100-110 тыс. 20%

5.1 Количественный анализ пациентов с термическими травмами на участке ФАПа

Исследовательская работа проводилось на базе БУЗ ВО «Россошанской РБ». Для определения роли фельдшера в оказании доврачебной помощи при термических повреждениях, лечении и профилактике было принято решение о проведении анализа записей в амбулаторных картах ФАПа сельского поселения за 2015 год, в которых были зафиксированы случаи обращения лиц, проживающих на территории данного населённого пункта, по поводу термических повреждений, а так же описаны действия фельдшера при проведении реабилитационных мероприятий.

В результате проведённого исследования были получены следующие данные:

общее количество обращений в связи с термическими повреждениями составило 72 человек.

Таблица 2

Степень ожогаКоличество обращенийпричинаI38Горячая вода, парII20пламяIII8пламяIIIa6пламяIV0пламяИТОГО72

Результат анализа записей в амбулаторных картах по возрастным критериям.

Процентное соотношение следующее:

Возраст 18- 30 лет 25%;

45 лет 37%;

60 лет 23%;

лет и старше 15%.

5.2 Методы реабилитации пациентов с участием фельдшера в условиях ФАПа

Тактика на догоспитальном этапе:- прекращение действия поражающего фактора;- удаление пострадавшего из зоны термического действия;- наложение защитной асептической повязки;- введение обезболивающих средств, наркотиков для предупреждения шока;- применение транспортной иммобилизации при обширных и глубоких ожогах;- введение сердечно-сосудистых средств и антибиотиков по показаниям;экстренная госпитализация в хирургическое отделение стационара.

В соответствии с содержанием записей в амбулаторных картах ФАПа:

38 пациентам (I степень) область термического повреждения была обработана 33 % раствора спирта, даны рекомендации по уходу и туалету поврежденных поверхностей;

20 пациентам (II степень) область термического повреждения (5 поверхность ступни, 15 кисть руки) была обработана 33 % раствором спирта, наложена стерильная повязка с 0,2% фурацилиновой мази, даны рекомендации по уходу и туалету поврежденных поверхностей;

14 пациентам (III степень) область термического повреждения была обработана 33 % раствором спирта, до госпитализации на ожоговые поверхности были наложены повязки с 0,2% фурацилиновой мазью, 5% стрептоцидовой мазью, силами фельдшера и персоналом ФАПа была организована госпитализация в хирургическое отделение ЦРБ.

Фельдшерская деятельность в проведении реабилитации пациентов с последствиями термических повреждений II, III и IIIа степеней.

Реабилитацию послеожоговых реконвалесцентов целесообразно разделить на 3 этапа. Первый этап - ранний, начинающийся непосредственно после выписки больного из стационара с зажившими ожоговыми ранами, когда требуется реабилитация консервативными методами. Второй этап - хирургической реабилитации. И третий этап заключительный, когда проводят консервативное долечивание, расширение и стабилизацию восстановленных функций.

В начале первого этапа послеожогового периода реабилитации выделяют четыре группы послеожоговых реконвалисцентов:

) не нуждающихся в специальном долечивании;

) нуждающихся в физиотерапии и общеукрепляющем лечении;

) подлежащих относительно срочным оперативным вмешательствам;

) требующих систематического комплексного консервативного лечения.

Физиотерапию и общеукрепляющее лечение пациентам 2 группы проводят во внерабочее время при наличии соответствующей аппаратуры.

Реконвалесцентов 3 группы, нуждающихся в относительно срочных операциях (резкие контрактуры суставов, шеи, промежности, вывороты век) направляют в центры реабилитации, ожоговые центры или ожоговые отделения областных больниц.

Четвертая группа реконвалесцентов, находящихся под диспансерным наблюдением и нуждающихся в комплексном консервативном лечении на 1 этапе реабилитации, является основной как по объему проводимых лечебных мероприятий, так и по последствиям, которые в значительной степени будут определяться тщательностью выполнения программы реабилитации.

Пациенты с последствиями термических повреждений II, III и IIIа степеней предъявляли идентичные жалобы на боли и напряжения мышц.

При обследовании определялись двигательные и чувствительные нарушения.

Для обезболивания применялись динамические токи на зону гипералгезии в режиме двухтактный ток (на 2 мин) и ток, модулированный длинными периодами. Электрод, соединенный с катодом, располагался в зоне гиппералгезии на точке выхода нерва. Обезболивающее действие проявлялось во время процедуры. Эффективность обезболивания повышалась при смачивании прокладок раствором 2% р-ром лидокаина. При открытом способе лечения применялись местные электросветовые ванны в течение 2-3 ч/сутки. Проводилась аэронизация отрицательно зараженными ионами. При ожогах пальцев кисти, стопы, или суставов использовалась парафино - маслянная повязка (1/часть витаминизированного рыбьего жира и 3/части парафина).

При термических ожогах в остром периоде для устранения болевого фактора и воспалительного отека применялся сегментарно-рефлекторный массаж. С этой целью растирались межреберные промежутки, грудина, реберные дуги и гребни подвздошных костей. Применялось сжатие, растяжение и сотрясение грудной клетки. При локализации ожога на нижних конечностях массировались паравертебральные зоны поясничных и нижнегрудных спинномозговых сегментов.

К массажу поверхности ожога приступают в стадии его рубцевания. После воздействия тепловых парафино-масляных аппликаций применялось: поглаживание, растирание кончиками пальцев, штрихование, пиление, пошлепывание, продольное и поперечное разминание, растяжение, сдвигание, при стойких контрактурах - редрессирующие движения. Продолжительность процедуры составляла 5-20 минут ежедневно или через день.

Методика ЛФК при ожогах

ЛФК показана всем больным независимо от степени ожога, его локализации и площади поражения. Противопоказаниями для ЛФК являются:

ожоговый шок; тяжелое общее состояние;

тяжелые осложнения: гепатит, инфаркт миокарда, нефрит, отек легких; - опасность кровотечений (если ожоги локализуются в области магистральных сосудов);

подозрение на скрытые кровотечения.

Задачи ЛФК:

) нормализация деятельности ЦНС, ССС и дыхательной системы;

) профилактика осложнений (пневмонии, тромбоза, атонии кишечника);

) улучшение трофических процессов в поврежденных тканях;

) сохранение подвижности в суставах поврежденных сегментов тела;

) предупреждение нарушений функции в непораженных конечностях (профилактика контрактур, атрофии мышц, стягивающих рубцов).

Для решения выше перечисленных задач применялся следующий комплекс.

Лечебная физкультура состояла из 3 этапов: вводного, основного и заключительного. На вводном этапе проводили общетонизирующие и дыхательные упражнения с небольшой нагрузкой; на основном - специальные упражнения, соответствующие локализации и характеру поражения. На заключительном этапе нагрузка постепенно снижалась, темп упражнений замедлялся с акцентом на дыхательные движения. Продолжительность каждого этапа зависела от состояния больного и намеченной для него программы. Занятия лечебной физкультурой у некоторых больных были индивидуальными, групповыми и самостоятельными, под непосредственным руководством специалиста или по его рекомендациям.

И. п. - сидя на стуле; ноги слегка расставлены, ладони на коленях, спина прямая. Поднять прямые руки вперед, вверх- вдох (смотреть па кисти рук). Вернуться в и. п. - выдох. Повторить 5-0 раз.

И.п. - сидя на стуле; руки на пояс - вдох, наклон в сторону- выдох. Повторить 4-5 раз в каждую сторону.

И. п. - то же; поднять руки в стороны - вдох. Слегка поднять согнутую ногу, положив обе ладони на колено- выдох. Повторить но 4-6 раз каждой ноги. Для усиления нагрузки обнять руками колено и при выдохе поднять его повыше.

И. п. - сидя на стуле; поворот туловища влево; отвести прямую левую руку назад в сторону, смотреть на ладонь, вернуться в и. п. выдох. Повторить 3-5 раз в каждую сторону.

И. п. - то же; опустить руки и отвести плечи назад, прогибаясь в грудной части - вдох. Сделав небольшой наклон вперед, руки (пальцами внутрь) положить на колени - выдох. Повторить 5-0 раз. Для увеличения нагрузки пошире расставлять ноги и делать наклон поочередно к каждому колену - выдох, положив на колено ладони и разводя пошире локти.

И. п. - то же; встать, руки поднять вверх - в стороны - вдох, вернуться в и. п. - выдох. Повторить 4-6 раз. Для усиления нагрузки упражнение выполняют с гантелями.

И. п. - стоя за спинкой стула; ноги вместе, ладони в упоре на спинке стула. Поднять прямую ногу в сторону - вдох, опустить в и. п. - выдох. Повторить 4-5 раз каждой погон.

Подняться на носки - вдох. Опуститься перекатом на пятки - выдох (носки поднимать вверх). Повторить 6 - 10 раз.

И. п. - стоя, держась за спинку стула; присесть - выдох, вернуться в и. п. - вдох. Для усиления нагрузки сделать 2 пружинистых приседания.

И. п. - то же, при повороте туловища вправо; отвести правую прямую руку предельно назад (кисть сжать в кулак) - вдох, вернуться в и. п. - выдох. Повторить 5 - 6 раз в каждую сторону. Для усиления нагрузки отводить руки пружинистыми рывками (2- 3 рывка подряд).

И. п. - поднять одну руку вверх, противоположную ногу отставить назад на носок - вдох, вернуться в и. п. - выдох. Повторить 3 - 5 раз каждой ногой и рукой.

Походить в течение 1 - 2 мин, глубоко дыша (2- 3 шага - вдох, 4 - 8 шагов - выдох). Ходьбу можно заменить шагом на месте.

И. п. - сидя на стуле, руки вперед. Сжимать и разжимать пальцы рук, дыхание свободное. Повторить 10 - 15 раз. Сжать пальцы в кулаки и сделать 5 -10 кругов в лучезапястных суставах поочередно в обе стороны, затем расслабленно встряхнуть кистями.

Повторить упр. 1 5 - 6 раз.

6. Медицинская оценка эффективности реабилитационных мероприятий

с участием фельдшера у пациентов с термическими повреждениями

В процессе проводимых физиопроцедур и массажа уменьшились жалобы на болевые ощущения, общую слабость, утомляемость. Улучшился сон. Лечебная физкультура была проведена независимо от степени ожога, его локализации и площади поражения. Физические упражнения повысили общий тонус вегетативной нервной системы, обеспечили усиление скорости кровотока, улучшили микроциркуляцию, положительно повлияли на функцию дыхания, повысили эмоциональный настрой, придали уверенность в своих силах,

Проведённые реабилитационные мероприятия явились эффективным методом восстановительного лечения пациентов с термическими повреждениями, улучшив качество их жизни.

Заключение

Применительно к пациентам с термическими повреждениями представляется целесообразным определять реабилитацию как систему мероприятий, осуществляемых после полного или почти полного заживления ожоговых ран, наступившего в результате консервативного или оперативного лечения, и ликвидации острых проявлений ожоговой болезни. Части пациентов реабилитация может проводиться от начала до конца в поликлинических учреждениях общего профиля. У ряда пациентов, перенесших ожоги, возникает необходимость в повторных госпитализациях для борьбы с последствиями, правильная оценка которых и своевременное направление пострадавших к специализированное лечебное учреждение, после консультаций, при необходимости, с соответствующими специалистами, является важной задачей персонала поликлиники.

Методика реабилитации, её продолжительность и ожидаемые результаты определяются рядом факторов, главными из которых являются: площадь ожогов, в особенности глубоких, их локализация, наличие или отсутствие первичных или вторичных поражений глубоких анатомических структур, метод лечения ожогов, их осложнения, особенности течения ожоговой болезни. Естественно, это определяет многообразие необходимых реабилитационных мероприятий, в проведении которых фельдшеру отводится существенная роль.

Целью данной курсовой работы являлся анализ роли фельдшера в проведении реабилитационных мероприятий пациентам с термическими повреждениями для повышения качества их жизни.

Для достижения цели, поставленной в курсовой работе, были решены следующие задачи:

Рассмотрена анатомия тканей, подверженных термическими факторами.

Отмечены наиболее частые причины термических повреждений.

Классифицированы термические повреждения.

Описаны методы лечения и реабилитации при термических повреждениях.

Определена фельдшерская деятельность при проведении реабилитационных мероприятий.

Проанализирована эффективность проведённой реабилитации.

Объектом исследования являлись термические повреждения.

Предмет анализа - роль фельдшера в проведении реабилитационных мероприятий пациентам с термическими повреждениями с целью повышения качества жизни.

При выполнении курсовой работы использовалась литература по анатомии, комбустиологии, методиках реабилитации при термических повреждениях, организации фельдшерской деятельности.

Для выполнения практической части были использованы данные записей в амбулаторных картах ФАПа сельского поселения.

Курсовая работа состоит из двух глав. В первой главе рассматривается

анатомия, клинические проявления, методы лечения и реабилитации при термических повреждениях.

Во второй главе, которая является практической частью, приводится статистический анализ случаев обращений пациентов к фельдшеру ФАПа, связанных с термическими повреждениями, а также фельдшерская деятельность при проведении реабилитационных мероприятий

На основании результатов проведённой работы представляется возможным сделать следующие выводы:

На сегодняшний день проблема термических повреждений сохраняет свою значимость в практической хирургии.

При физической реабилитации пациентов с термическими повреждениями применяются физиотерапия, массаж и ЛФК. Эти методики позволяют в относительно короткий срок восстановить функциональные возможности пациентов и, как следствие, повысить качество их жизни.

Непосредственное участие фельдшера в реабилитационных мероприятиях повышает их итоговую эффективность.

Список литературы

1. Арьев Т.Я. Ожоги и отморожения. Л., «Медицина», 1966г.

Арьев Т. Я. Термические поражения. Л. , «Медицина» 1971г.

Атаев З.М. , Виноградова О.И. , Королев Л. Ф. , Сагиров Э. А. , Елагина В.

А. Методика функционального лечения больных с ожогами - « Тр. Москва. Научно - исслед. Института скорой помощи им. Склифосовского», 1971г, вып. 17.

Боголюбов В.М. Больнеотерапия врача, сегодня, завтра. Физиотерапия, больнеология, реабилитация. - 2002, №1.

Бутырина Г.Я. «Лечебная физкультура при ожогах. Л. , «Медицина», 1965г.

Руководство по медицинской реабилитации. Под редакцией В.М. Боголюбова в 3 - х томах / М. , 1998, - 599с

Дубровский В.И. Лечебный массаж. - М. , 2001г. Николовой и проф. Св Бойникевой Специальная физиотерапия. Медицина и физкультура София - 1974г.

Сокрут В.П. Медицинская реабилитация в клинике внутренних заболеваний. - Донецк, 2001г.

Попова С.Н. Физическая реабилитация издание 2 - е - Ростов Н / Д: издательство «Феникс», 2004г.

Лечебная физкультура Под редакцией В.А. Епифанова. - М. , «Медицина», 1987г.

Руководство по реабилитации обожженным. В.В Юденич В.М. Гришкевич - медицина 1986г.

Ситковский Н.Б. Дольницкий О.В. Лечение послеожоговых деформаций промежности.1978.

Вестник хирургии. Имени И.И. Грекова. Ленинград «Медицина»

Ушаков А.А. - Обезболивание методом физиотерапии. - Москва, Военно-медицинский журнал 1992г.

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры.

Львова Н.В. , Комарова Л.А. Применение ультрафиолетового излучения

в физиотерапии и косметологии. - Москва. , 2007г.

Карпухин И.Е. Основные направления и перспективы развития медицинской реабилитации. Москва. , 2007г. Научно - практический журнал.

Клячкин Я. М. ,Виноградова М.Н. Физиотерапия: Учебник. -2е Изд. , Медицина. 1995г.

Сытник А. А. , Белецкий А. В. Сравнительная характеристика методов лечения ожогов №4.

Юрина Т. М. О. А. Роженецкая. Москва. , 2007г. Научно - практический журнал. Ожоги.

Физиотерапия и лечебно - физическая культура Гельфонд В. Б.- Москва. , 2007г.

Михайловский М. В., Ханаев А. Л. , Губина Е. В. Влияние ультрофиолетового облучения 1995г. Медицина.

Бабко А. М. , Герасименко С.И., Иванченко Л. А. Искусственное общее УФО. Научно - практический журнал. Врач. 2007г.

Комплексно-методическое обеспечение подготовлено в соответствии с ФГОС СПО по специальности Лечебное дело по ПМ Организационно-аналитическая деятельность, включает методическую разработку практического занятий, вопросы для фронтального опроса, приложения по учебному материалы, тестовые задания для контроля конечного уровня знаний.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Сызранский медико-гуманитарный колледж»

Комплексно-методическое обеспечение

по теме: «Место и роль фельдшера в системе здравоохранения»

по МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности для специальности Лечебное дело

г.о. Сызрань, 2016г.

1. Тема практического занятия : «Место и роль фельдшера в системе здравоохранения»

2. Цели занятия:

После изучения темы

обучающийся должен знать:

- Организация лечебно-профилактической помощи населению.

- Номенклатура учреждений здравоохранения.

- Виды медицинской помощи.

- Условия оказания медицинской помощи.

- Место и роль фельдшера в системе здравоохранения.

- Сфера профессиональной деятельности фельдшера. Обязанности. Права. Ответственность.

- Экспертиза временной нетрудоспособности.

обучающийся должен уметь:

- ориентироваться правовом и организационном обеспечении экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы.

- организовать рабочее место фельдшера ФАПа.

3. Продолжительность занятия: 270 минут

4. Оснащение: текст лекции, презентационное сопровождение занятия, ноутбук, мультимедиапроектор.

5. Место проведения: кабинет ГБОУ СПО «СМГК».

6. План проведения занятия.

Этап | Время |

||

Название | Описание |

||

Организационный момент | Приветствие преподавателя. Контроль формы одежды. Отметка отсутствующих. | 3 мин. |

|

Вводное слово | С целью мотивации обучающихся преподаватель объявляет тему занятия, цели и содержание занятия. | 5 мин. |

|

Контроль исходного уровня знаний | Проводится фронтальным опросом (вопросы в приложении 1). | 10 мин. |

|

Блок теоретической информации | Преподаватель излагает учебный материал. | 45 мин. |

|

Организация самостоятельной работы студентов | Обучающиеся самостоятельно изучают: номенклатуру учреждений здравоохранения; обязанности и права фельдшера здравпункта; Правовое и организационное обеспечение экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы (приложение 2). Обучающиеся выполняют задание по заполнению листка временной нетрудоспособности (приложение 3). | 190 мин. |

|

Контроль конечного уровня знаний | Проводится методом тестирования (приложение 4). | 10 мин. |

|

Подведение итогов | Преподаватель выставляет за работу оценку каждому обучающему, делает замечания. | 5 мин. |

|

Задание на дом | Подготовиться по теме «Организация лечебно-профилактической помощи населению». | 2 мин. |

|

8. Список литературы, используемой при подготовке к занятию.

1. Двойников С.И . Фомушкина И.А., Костюкова Э.О., Фомушкин В И Организационно-аналитическая деятельность. - М: ГЭОТАР-Медиа. 2015. - 480 с.

2. Медик В.А., Юрьев В. К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для медицинских училищ и колледжей. - М. ГЭОТАР-Медиа. 2013. - 288 е

3. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент. - М.: Магистр, 2011. - 526 с

4. Coпина З.Е., Фомушкина И.А. Управление качеством сестринской помощи: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 176 с.

5. Управление персоналом (Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// mm.top-personal.ru/

6. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, менеджмент) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ecsocman.hse. ru

Приложение 1

Вопросы для фронтального опроса обучающихся

- Перечислите составляющие системы здравоохранения в РФ?

- Перечислите виды медицинской помощи, установленные законодательством РФ.

- Охарактеризуйте возможные условия оказания медицинской помощи.

- Перечислите формы оказания медицинской помощи.

- В чем отличие экстренной и неотложной медицинской помощи?

- Охарактеризуйте медицинские организации в соответствии с действующей номенклатурой.

- Каковы особенности специальности «Лечебное дело», квалификация «фельдшер»?

- Перечислите должности, которые имеет право занимать фельдшер.

- Охарактеризуйте квалификационные требования к должностям, которые имеет право занимать фельдшер.

- Охарактеризуйте отличия частичной и полной нетрудоспособности.

- Перечислите причины временной нетрудоспособности.

- Кто проводит и как удостоверяют экспертизу временной нетрудоспособности?

- В каких учреждениях проводят экспертизу стойкой нетрудоспособности?

- Перечислите категории медицинских работников, имеющих право выдачи листка нетрудоспособности.

- Перечислите категории медицинских работников, не имеющих права выдачи листка нетрудоспособности.

- Перечислите категории граждан, которым может быть выдан листок нетрудоспособности.

Приложение 2

Приложение

к

приказу

Министерства здравоохранения РФ

от 6 августа 2013 г. N 529н

Номенклатура медицинских организаций

I. Номенклатура медицинских организаций по виду медицинской деятельности

1. Лечебно-профилактические медицинские организации:

1.1. Больница (в том числе детская).

1.2. Больница скорой медицинской помощи.

1.3. Участковая больница.

1.4. Специализированные больницы (в том числе по профилю медицинской помощи), а также специализированные больницы государственной и муниципальной систем здравоохранения:

гинекологическая;

гериатрическая;

инфекционная, в том числе детская;

медицинской реабилитации, в том числе детская;

наркологическая;

онкологическая;

офтальмологическая;

психиатрическая, в том числе детская;

психиатрическая (стационар) специализированного типа;

психиатрическая (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением;

психоневрологическая, в том числе детская;

туберкулезная, в том числе детская.

1.5. Родильный дом.

1.6. Госпиталь.

1.7. Медико-санитарная часть, в том числе центральная.

1.8. Дом (больница) сестринского ухода.

1.9. Хоспис.

1.10. Лепрозорий.

1.11. Диспансеры, в том числе диспансеры государственной и муниципальной систем здравоохранения:

врачебно-физкультурный;

кардиологический;

кожно-венерологический;

наркологический;

онкологический;

офтальмологический;

противотуберкулезный;

психоневрологический;

эндокринологический.

1.12. Амбулатория, в том числе врачебная.

1.13. Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения:

консультативно-диагностическая, в том числе детская;

медицинской реабилитации;

психотерапевтическая;

стоматологическая, в том числе детская;

физиотерапевтическая.

1.14. Женская консультация.

1.15. Дом ребенка, в том числе специализированный.

1.16. Молочная кухня.

1.17. Центры (в том числе детские), а также специализированные центры государственной и муниципальной систем здравоохранения:

вспомогательных репродуктивных технологий;

высоких медицинских технологий, в том числе по профилю медицинской помощи;

гериатрический;

диабетологический;

диагностический;

здоровья;

консультативно-диагностический, в том числе детский;

клинико-диагностический;

лечебного и профилактического питания;

лечебно-реабилитационный;

лечебной физкультуры и спортивной медицины;

мануальной терапии;

медицинский;

медико-генетический (консультация);

медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов;

медицинской реабилитации, в том числе детский;

медицинской реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича;

медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;

медицинской и социальной реабилитации, в том числе с отделением постоянного проживания инвалидов и детей-инвалидов с тяжелыми формами детского церебрального паралича, самостоятельно не передвигающихся и себя не обслуживающих;

медико-социальной реабилитации больных наркоманией;

медико-хирургический;

многопрофильный;

общей врачебной практики (семейной медицины);

охраны материнства и детства;

охраны здоровья семьи и репродукции;

охраны репродуктивного здоровья подростков;

паллиативной медицинской помощи;

патологии речи и нейрореабилитации;

перинатальный;

профессиональной патологии;

профилактики и борьбы со СПИД;

психофизиологической диагностики;

реабилитации слуха;

реабилитационный;

специализированные (по профилям медицинской помощи);

специализированных видов медицинской помощи;

сурдологический.

1.18. Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови:

станция скорой медицинской помощи;

станция переливания крови;

центр крови.

1.19. Санаторно-курортные организации:

бальнеологическая лечебница;

грязелечебница;

курортная поликлиника;

санаторий;

санатории для детей, в том числе для детей с родителями;

санаторий-профилакторий;

санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.

2. Медицинские организации особого типа:

2.1. Центры:

медицинской профилактики;

медицины катастроф;

медицинский мобилизационных резервов "Резерв";

медицинский информационно-аналитический;

медицинский биофизический;

военно-врачебной экспертизы;

2.2. Бюро:

медико-социальной экспертизы;

медицинской статистики;

патолого-анатомическое;

судебно-медицинской экспертизы.

2.3. Лаборатории:

клинико-диагностическая;

бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза.

2.4. Медицинский отряд, в том числе специального назначения (военного округа, флота).

3. Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

3.1. Центры гигиены и эпидемиологии.

3.2. Противочумный центр (станция).

3.3. Дезинфекционный центр (станция).

3.4. Центр гигиенического образования населения.

3.5. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

II. Номенклатура медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по территориальному признаку

4.1. Федеральные.

4.2. Краевые, республиканские, областные, окружные.

4.3. Муниципальные.

4.4. Межрайонные.

4.5. Районные.

4.6. Городские.

ФУНКЦИИ ФАП

В соответствии с основными, задачами на фельдшерско-акушерский пункт возлагаются следующие функции:

2.1.Оказание населению доврачебной медицинской помощи, включая экстренные и неотложные мероприятия при состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека.

2.2.Своевременное выполнение в полном объеме назначений врача при организации динамического наблюдения и лечения пациента по месту жительства.

2.3.Организация систематического наблюдения за состоянием здоровья декретированных групп населения: патронаж детей и беременных женщин, диспансерные осмотры инвалидов войны и приравненных контингентов, работников сельского хозяйства (механизаторов, животноводов) и производства, работающих во вредных условиях труда, работа с женщинами фертильного возраста высокой группы риска и др.

2.4.Проведение мероприятий, направленных на активное раннее выявление больных и лиц с факторами риска развития заболеваний (целевая диспансеризация населения, флюорографическое обследование, цитологическое обследование женщин, измерение АД лицам старше 16 лет.).

2.5.Осуществление мероприятий по снижению детской и младенческой смертности (патронаж беременных и детей до 1 года, плановые профилактические прививки, динамическое наблюдение за группой риска детей первого года жизни, профилактика рахита, анемии , пропаганда рационального вскармливания, работа с социально неблагополучными семьями, планирование семьи ).

2.7.Участие в проведении комплексных противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий при возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории обслуживания.

2.9.Участие в оказании медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.10.Составление текущих (ежемесячных) и перспективных (ежегодных) планов работы, предоставление оперативных и плановых отчетов о своей деятельности в установленном порядке. Ведение утвержденной медицинской и учетно-отчетной документации.

2.11.Организация работы аптечного пункта по обеспечению населения лекарственными препаратами в соответствии с утвержденным "Положением об аптечном пункте II группы при ФАП".

2.12.Проведение санитарно-просветительной работы среди населения, в т. ч. с использованием средств массовой информации .

ПРАВА

Для выполнения своих функций ФАП имеет право:

3.1.Требовать от органов местного самоуправления и руководства вышестоящих учреждений здравоохранения создания необходимых условий для выполнения профилактических и лечебно-диагностических мероприятий.

3.2.Пользоваться всеми утвержденными инструктивно-методическими материалами, изданными органами управления здравоохранением Российской Федерации, касающимися деятельности ФАП.

3.3.Вносить предложения по улучшению работы ФАП, совершенствованию системы оказания медицинской помощи на территории обслуживания.

3.4.Представлять ходатайство в муниципальное учреждение здравоохранения по подчиненности о поощрении работников ФАП за добросовестный труд и о привлечении к ответственности лиц, не выполняющих должным образом возложенные обязанности.

3.5.Взаимодействовать с органами прокуратуры, ОВД, образования, социальной защиты по соблюдению законодательства, защите прав детей в соответствие с Конвенцией о правах ребенка.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ФЕЛЬДШЕРА ФАП

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.Должность фельдшера ФАП вводится для оказания доврачебной медицинской помощи прикрепленному для обслуживания населению.

1.2. Назначение на должность и освобождение от должности фельдшера ФАП осуществляется главным врачом соответствующего муниципального учреждения здравоохранения по подчиненности по согласованию с заведующим ФАП в установленном порядке.

1.3.Фельдшер ФАП руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,

приказами, инструкциями и методическими указаниями Министерства здравоохранения Российской Федерации,

области, указаниями и распоряжениями руководителя муниципального учреждения здравоохранения которому подчиняется ФАП, "Положением о фельдшерско-акушерском пункте", настоящей должностной инструкцией.

1.4.В своей работе фельдшер ФАП непосредственно подчиняется заведующему ФАП.

II. ОБЯЗАННОСТИ

Фельдшер ФАП обязан:

2.1.Вести по установленному графику амбулаторный прием и обслуживание на дому прикрепленного населения.

2.2.Оказывать неотложную и экстренную доврачебную медицинскую помощь при состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека.

2.3. Выполнять своевременно и в полном объеме назначения врача при организации динамического наблюдения и лечения пациента по месту жительства.

2.4.Осуществлять динамическое наблюдение, включая контроль за организацией своевременного лечения, больных с социально-значимыми заболеваниями (туберкулез, заболевания, передаваемые половым путем, психические и наркологические заболевания, онкологическая патология, сахарный диабет).

2.5.Проводить простейшие физиотерапевтические процедуры: ультрафиолетовое облучение, парафинотерапия, соллюкс и др.

2.6.Участвовать под руководством врачей лечебно-профилактических учреждений в проведении профилактических и диспансерных осмотров декретированных групп населения и состоящих на диспансерном учете больных. Вести в установленном порядке контрольные карты (форма № 000/у) на диспансерных больных и обеспечивать их своевременную явку к врачам-специалистам, осуществлять профилактические мероприятия среди диспансерных больных по рекомендациям врачей.

2.7.Проводить мероприятия по активному раннему выявлению больных и лиц с факторами риска развития заболеваний: заполнение карт первичного осмотра пациента + I этап целевой диспансеризации, организация флюорографического обследования прикрепленного населения, цитологическое обследование женщин, измерение АД лицам старше 16 лет, измерение внутриглазного давления лицам старше 40 лет и др.

2.8.Вести патронаж беременных (в отсутствие акушерки ), родильниц и детей в возрасте до 1 года; осуществлять динамическое наблюдение за детьми первого года жизни, относящимися к группе риска, профилактику рахита, анемии, пропагандировать рациональное вскармливание, участвовать в работе с социально неблагополучными семьями по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи.

2.9.Своевременно и качественно проводить профилактические прививки населению в соответствии с календарем прививок; знать постоянные и временные противопоказания к ним.

2.10.Проводить под руководством врачей лечебно-профилактических учреждений и специалистов ФГУЗ комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории обслуживания. Знать клинику особо опасных инфекций и тактику среднего медицинского персонала при их выявлении.

2.11.Регулярно проводить подворные обходы с целью активного наблюдения за состоянием прикрепленного населения, раннего выявления заболеваний, включая инфекционные.

2.12.Осуществлять:

Мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

Контроль за санитарным состоянием территории прикрепленных населенных пунктов, водоемов, парикмахерских, молочно-товарных ферм, продуктовых магазинов, столовых, общежитий, школ, детских дошкольных учреждений, источников водоснабжения .

2.13.Участвовать в оказании медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.14.Соблюдать в работе установленный нормативными документами санитарно-противоэпидемический режим, осуществлять правильное хранение медицинских иммунобиологических препаратов и лекарственных средств.

2.15.Вести утвержденные учетно-отчетные формы медицинской документации и своевременно представлять отчеты о проделанной работе (руководителю муниципального учреждения здравоохранения территории).

2.16.Соблюдать на рабочем месте правила противопожарной безопасности и безопасности труда.

2.17. Регулярно заниматься санитарным просвещением, гигиеническим обучением и воспитанием населения.

2.18.Осуществлять работу в соответствии с принципами и нормами медицинской этики и деонтологии.