Подготовка кадров. Подготовка профессиональных кадров на отечественных предприятиях Подготовка кадров профессиональными учебными заведениями

ОБРАЗОВАНИЕ / СИСТЕМА / НАУКА / БИЗНЕС / РАБОТОДАТЕЛИ / ПРОБЛЕМЫ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ / ЦЕЛИ / ЗАДАЧИ / АНАЛИЗ / EDUCATION / SYSTEM / SCIENCE / BUSINESS / EMPLOYERS / ISSUES / INTERACTION / GOALS / TASKS / ANALYSESАннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы - Волков Владислав Иванович

Проводится анализ системы профессионального образования Российской Федерации. Определены и рассмотрены проблемы развития рынка труда и рынка образовательных услуг. В качестве причин ситуации, сложившейся на рынке труда, названы сокращение промышленного производства, повлиявшее на сокращение спроса на профессиональные кадры, и несоответствие структуры профессионального образования актуальным и перспективным запросам работодателей . В статье говорится о взаимосвязи проблем развития системы профессионального образования с проблемами развития рынка труда и проблемами экономического развития страны. Заявлено о необходимости принятия комплексного решения представленных проблем и закрепления его на законодательном уровне. Раскрыты планы государства о привлечении представителей бизнеса в процесс реализации государственной политики в сфере профессионального образования , включая строительство инфраструктуры образовательных организаций, разработку и актуализацию государственных образовательных стандартов и проведение независимой оценки качества профессионального образования . Далее говорится о необходимости интеграции образовательных программ подготовки специалистов с реальным сектором экономики. Определены цели и задачи инновационного развития экономики и повышения качественного уровня профессионального образования . Проведен анализ основных положений Концепции социального и экономического развития РФ и Концепции Федеральной программы развития образования . Представлены результаты исследований потребности российских организаций в профессиональных кадрах. Определены направления развития процесса взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов. Сделан вывод о необходимости проведения регулярного анализа ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг и о том, что система мониторинга и прогнозирования экономической ситуации должна быть основана на стратегическом анализе структурного содержания спроса и предложения профессиональных кадров, включая демографические колебания и анализ состояния системы профессионального образования .

Похожие темы научных работ по наукам об образовании, автор научной работы - Волков Владислав Иванович

-

Проблемы и специфика рынка услуг профессионального образования в РФ: региональная практика

2015 / Медушевская Инна Евгеньевна -

Исследование факторов влияния на процесс взаимодействия образовательных организаций и работода телей

2015 / Пыткин А.Н., Волков В.И. -

Основные направления развития взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг

2014 / Завгородняя В.В., Хамалинский И.В. -

Проблемы и перспективы взаимодействия вузов с потенциальными работодателями(опыт Южного федерального университета)

2013 / Анопченко Татьяна Юрьевна, Чернышев Михаил Анатольевич -

Проблемы повышения конкурентоспособности рабочей силы на внутреннем рынке труда в России

2010 / Морозова Любовь Семеновна -

Профессиональное образование в системе обеспечения модернизируемой экономики рабочими кадрами

2012 / Романцев Геннадий Михайлович, Фёдоров Владимир Анатольевич, Мокроносов Александр Германович -

Мониторинг рынка труда как условие формирования эффективного имиджа вуза

2015 / Шумилова Ольга Николаевна -

Изучение социального партнерства в профессиональном образовании на региональном уровне (по материалам исследования в Свердловской области)

2013 / Тесленко И. В., Задорина М. А. -

Алгоритм системы подготовки профессиональных кадров в области дизайна

2015 / Куприна Юлия Петровна -

Востребованность выпускников высших учебных заведений на региональном рынке труда

2014 / Кехян Мэри Гагиковна

Goals and objectives of the vocational training system at the present stage

The article analyzes the system of professional education in the Russian Federation. It identifies and considers the issues of labor market development and educational services market development. The author specifies the following reasons for the current situation on labor market: the decline in industrial production that contributes to the decline of demand for professional staff, the inconsistency between the structure of professional education and the actual and prospective needs of employers . The article mentions the relationship between the problems of the professional education system development and the problems of labor market development and economic development of the country. The necessity for more comprehensive solutions of mentioned problems and their legislative fixation is stated. The author reveals the government"s plans for the involvement of business representatives in the process of implementation of state policy in the sphere of professional education , including the construction of educational institutions infrastructure, the development and actualization of state educational standards, and the independent evaluation of vocational education quality. Next, the author discusses the necessity to integrate the educational programs of specialists training with the real sector of the economy. Goals and tasks of innovative development of the economy and of the professional education improvement are determined. The main principles of the Concept of social and economic development of the Russian Federation and the Concept of the Federal program of education development are analyzed. The research findings on the needs of Russian organizations in professional staff are presented. The trends of the process of interaction between educational institutions and market participants are identified. The author concludes that it is necessary to analyze the situation on the labor market and on the education market regularly, and that the system of monitoring and forecasting the economic situation should be based on a strategic analysis of structural content of demand and supply of professional staff, and should take into account demographic fluctuations and the current state of professional education system .

Текст научной работы на тему «Цели и задачи системы профессиональной подготовки кадров на современном этапе»

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

УДК 330.37 В.И. Волков

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Проводится анализ системы профессионального образования Российской Федерации. Определены и рассмотрены проблемы развития рынка труда и рынка образовательных услуг. В качестве причин ситуации, сложившейся на рынке труда, названы сокращение промышленного производства, повлиявшее на сокращение спроса на профессиональные кадры, и несоответствие структуры профессионального образования актуальным и перспективным запросам работодателей. В статье говорится о взаимосвязи проблем развития системы профессионального образования с проблемами развития рынка труда и проблемами экономического развития страны. Заявлено о необходимости принятия комплексного решения представленных проблем и закрепления его на законодательном уровне. Раскрыты планы государства о привлечении представителей бизнеса в процесс реализации государственной политики в сфере профессионального образования, включая строительство инфраструктуры образовательных организаций, разработку и актуализацию государственных образовательных стандартов и проведение независимой оценки качества профессионального образования. Далее говорится о необходимости интеграции образовательных программ подготовки специалистов с реальным сектором экономики. Определены цели и задачи инновационного развития экономики и повышения качественного уровня профессионального образования. Проведен анализ основных положений Концепции социального и экономического развития РФ и Концепции Федеральной программы развития образования. Представлены результаты исследований потребности российских организаций в профессиональных кадрах. Определены направления развития процесса взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов. Сделан вывод о необходимости проведения регулярного анализа ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг и о том, что система мониторинга и прогнозирования экономической ситуации должна быть основана на стратегическом анализе структурного содержания спроса и предложения профессиональных кадров, включая демографические колебания и анализ состояния системы профессионального образования.

Ключевые слова: образование, система, наука, бизнес, работодатели, проблемы, взаимодействие, цели, задачи, анализ.

Необходимым условием эффективного развития экономики государства становится процесс модернизации системы профессионального образования, который лежит в основе роста экономики и социальной защищенности населения, а также является фактором безопасности страны и благополучия ее граждан.

Конкуренция между различными системами образования требует постоянного обновления технологий, скорейшего освоения инноваций и инновационных процессов, быстрой адаптации к стремительно меняющимся запросам и требованиям окружающей среды. Нет сомнений, что возможность получения качественного профессионального образования по-прежнему остается одним из наиболее важных жизненных приоритетов граждан, фактором, оказывающим решающее влияние на социальную справедливость и политическую стабильность в стране.

Современное развитие экономики невозможно без максимальной занятости населения, являющейся показателем эффективно функционирующего рынка труда. Гибкий и эффективный рынок труда, позволяющий оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в стране, является важнейшей составляющей инновационного развития.

Надо признаться, что отечественный рынок труда еще достаточно далек от совершенства, и экономический кризис 2008-2009 гг. только подтвердил это. Негативным последствием воздействия кризиса явилось сокращение числа сотрудников предприятий и, как результат, увеличение числа безработных, сопровождающееся структурными изменениями населения по уровню доходов. Произошедшие события отразились и на сфере профессионального образования, в том числе на мотивации абитуриентов при выборе будущей профессии, на процессе выбора учебного заведения, на желании повысить уровень квалификации или получить дополнительную специальность у людей уже имеющих профессию.

Система отечественного профессионального образования оказалась неспособна демонстрировать быструю реакцию на изменения в структуре спроса квалифицированных специалистов на рынке труда и возникшие в результате этого новые задачи качественной подготовки профессиональных кадров. Однако, по мнению ученых, интеллектуальный ресурс системы профессионального образования нашей стра-

ны еще достаточно высок и находится выше уровня требований рынка трудовых ресурсов, предъявляемых к молодым специалистам .

В последнее время проблема поиска механизмов взаимодействия между образовательными организациями и хозяйствующими субъектами стала достаточно актуальной и широко обсуждаемой. Надо отметить, что к данному вопросу проявляет свое внимание и руководство страны.

Для налаживания взаимоотношений между реальным сектором экономики и системой профессионального образования последняя должна почувствовать себя важной составляющей в экономической системе страны, одним из компонентов ее структуры, которая в значительной степени определяется тенденциями развития производства товаров и услуг. И только после этого выполнять свою функцию профессионального обучения и подготовки молодых квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда .

Такая постановка вопроса точно передает основополагающий принцип функционирования современной системы профессионального образования. Отрыв от потребностей экономики приводит к воспроизводству рабочей силы, не пользующейся спросом у работодателей, и росту уровня безработицы на рынке труда. Ситуация на рынке образовательных услуг такова, что предприятия, являвшиеся базой для практической подготовки студентов отказались от своих наставнических функций и, как следствие, у образовательных учреждений начали возникать проблемы с обновлением оборудования и организацией производственной практики студентов. Сотрудничество с работодателями, службами занятости и муниципалитетами по вопросам подготовки профессиональных кадров не поставлено сегодня на серьезную методологическую основу. Все это может привести к крайне нежелательным результатам экономического развития страны в стратегической перспективе. Одна из причин сложившейся на рынке труда ситуации кроется в сокращении промышленного производства в нашей стране и в результате этого в отсутствии устойчивого спроса на профессиональные кадры со стороны работодателей. Другой причиной можно назвать несоответствие структуры профессионального образования актуальным и перспективным запросам рынка труда, которое привело, с одной стороны, к росту безработицы, а с другой - к нехватке квалифицированных кадров по ряду профессий и специальностей.

По данным мониторинга, проведенного Петрозаводским государственным университетом по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2012 г. успешно трудоустроились только половина выпускников образовательных организаций (табл. 1).

Из них по специальности трудоустроились только 47 % выпускников учебных заведений высшего профессионального образования (ВПО), 34 % выпускников учебных заведений среднего профессионального образования (СПО) и 46 % выпускников учебных заведений начального профессионального образования (НПО) .

Таблица 1

Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций, 2012 год

ПОКАЗАТЕЛИ ВПО, % СПО,% НПО,%

Трудоустроены 58 51 55

Призваны на службу в ряды ВС РФ 10 17 22

Продолжают обучение 13 20 14

Находятся в декретном отпуске 2 3 4

Не трудоустроены 17 9 5

Итого: 100 100 100

Все это явилось результатом несогласованности действий между предложением образовательных программ со стороны субъектов рынка профессионального образования и реальными запросами работодателей. Стало понятно, что без взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов по вопросам развития системы профессионального образования проблемы рынка труда решить невозможно. А для того, чтобы обладать актуальной информацией по реальной ситуации, происходящей на обоих рынках, и в первую очередь на рынке труда, необходимо проводить их регулярный анализ.

Система мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда должна быть основана на стратегическом анализе структурного содержания спроса и предложения профессиональных кадров,

включая демографические колебания и анализ состояния системы профессионального образования. Внедрение такой системы способствует принятию наиболее эффективных решений в процессе реализации государственной политики на рынке трудовых ресурсов.

Исходя из тенденций развития современной экономики, политика государства в сфере подготовки профессиональных кадров и совершенствования рынка труда заключается в создании экономических и правовых основ, обеспечивающих его эффективное развитие в долгосрочной перспективе. Эффективно функционирующий рынок труда позволяет преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы, повысить уровень мотивации труда и сократить объемы нелегальной занятости населения.

Для достижения намеченных ориентиров необходимо обозначить и решить целый ряд задач:

Расширение видов практики студентов и стажировок молодых специалистов в организациях с целью их последующего трудоустройства;

Развитие профессиональной образовательной системы на основе непрерывного процесса обучения, включая профессиональную подготовку и переподготовку кадров, ориентированную на государственные приоритеты развития экономики;

Развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций;

Совершенствование национальной системы квалификаций, ориентированной на запросы рынка труда и требования к подготовке специалистов;

Формирование и актуализация системы стандартов профессионального образования;

Формирование современной системы оценки знаний, навыков и компетенций работников;

Организация процесса профессиональной ориентации выпускников школ с целью повышения их мотивации к труду по профессиям, пользующимся спросом на рынке трудовых ресурсов.

Решение проблем развития рынка труда невозможно без решения проблем рынка профессионального образования, а соответственно и проблем самой системы профессионального образования.

Основной целью профессионального образования является подготовка квалифицированных кадров высокого профессионального уровня, соответствующего профилю обучения, конкурентоспособных на рынке трудовых ресурсов, компетентных в области полученной профессии, способных к эффективной работе в реальном секторе экономики, готовых к непрерывному профессиональному развитию.

Решение стратегической задачи коренного изменения системы профессионального образования, основанное на повышении качества подготовки профессиональных кадров, по мнению Правительства Российской Федерации, должно быть тесно связано с развитием науки и техники, фундаментальными исследованиями и прикладными разработками. Этот процесс представляет собой важную часть инновационного развития нашей страны. Он предполагает совместные усилия субъектов системы профессионального образования, государства и бизнес-сообщества .

Концептуальное оформление взаимодействия образования, науки и бизнеса на уровне федеральных органов власти реализовано сегодня в ряде соответствующих концепций, которыми в том числе являются: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, Концепция развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации на период до 2015 года, Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция) сказано, что главная задача образовательной политики Российской Федерации заключается в обеспечении высокого уровня качества профессионального образования за счет его фундаментальных основ и практической направленности на актуальные запросы рынка труда, общества и государства .

Модернизация образования является общенациональной задачей. Определение направлений модернизации и развития профессионального образования не должно ограничиваться рамками образовательного сообщества. Активными участниками отечественной политики в области профессионального образования выступают представители различных уровней государственной власти, муниципалитеты, представители органов местного самоуправления, профессиональные союзы, научные, коммерческие и общественные организации.

Целью модернизации системы профессионального образования является создание механизма устойчивого развития системы.

Процесс непрерывного взаимодействия образовательных организаций и представителей реального сектора экономики, включая государственные структуры, общественные организации, науку, родителей и работодателей, выступает обязательным условием достижения стратегических целей модернизации системы профессионального образования.

Учащиеся должны обладать информацией о состоянии и потребностях рынка труда, о качественном уровне профессионального образования и его соответствии федеральным государственным образовательным стандартам.

В старших классах общеобразовательных школ уже сейчас вводится система специализированной подготовки учеников на основе профильного обучения, ориентированного на социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда .

В соответствии с Концепцией государство выступает гарантом качества услуг, которые предоставляются образовательными организациями, независимо от их организационно-правовых форм.

Модернизация профессионального образования как по структуре, так и по содержанию в соответствии с требованиями предприятий-работодателей, сферы услуг и государственной службы представляется сегодня не только актуальной, но и необходимой.

Требования экономического развития, социальной среды, научно-технического прогресса, с учетом их влияния на рынок труда, выступают основным фактором обновления процесса предоставления образовательных услуг.

С точки зрения развития профессионального образования создание системы постоянного мониторинга рынка труда поможет своевременно определять текущие и перспективные потребности в специалистах различной квалификации. Система профессионального образования не может игнорировать тенденции современного экономического развития общества и должна строиться в соответствии с потребностями рынка труда. Рейтинги организаций профессионального образования и прогноз потребностей рынка труда должны освещаться в средствах массовой информации с целью доведения их до населения.

Создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников представляется сегодня перспективным направлением развития системы профессионального образования. Основой системы содействия трудоустройству может стать целевая контрактная подготовка студентов.

Качественные изменения взаимодействия между регионами и федеральным центром по вопросам развития и функционирования всех уровней профессионального образования обязана обеспечить современная система управления.

Обновление механизмов управления системой профессионального образования должно обеспечить ее соответствие общественным потребностям и тенденциям экономического развития, повысить инвестиционную привлекательность отрасли с учетом ее практической направленности.

Система общего образования сегодня направлена на развитие индивидуальных способностей учеников, ориентацию на фундаментальные знания и практические навыки, а развитие системы профессионального образования должно быть ориентировано на активное участие работодателей в процессе подготовки квалифицированных кадров.

В качестве одного из главных условий развития системы профессионального образования выступает участие студентов и преподавателей в научных исследованиях и опытно-конструкторских разработках, оказывающих решающее влияние на укрепление кадрового потенциала и технологического уровня развития отечественного народного хозяйства. Фундаментальные и прикладные научные исследования представляются важнейшим ресурсом освоения студентами профессиональных компетенций. Это позволит сохранить отечественную научную школу и подготовить новые поколения исследователей, целевые ориентиры которых будут направлены на современные потребности экономики.

Система непрерывного образования, в основе формирования которой будет лежать национальная система сертификации квалификаций, включая модульные программы обучения, повысит эффективность использования человеческого капитала в нашей стране и создаст условия для самоактуализации граждан на протяжении всей жизни.

Повышение качественного уровня профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, является стратегической целью политики российского государства.

Задачи инновационного развития экономики и повышения качественного уровня профессионального образования включают:

2015. Т. 25, вып. 1 ЭКОНОМИКА И ПРАВО

Обновление структуры системы профессионального образования в соответствии с задачами инновационного развития, включая формирование федеральных и национальных исследовательских университетов;

Формирование научно-образовательных центров, организующих взаимосвязь научных исследований и образовательных программ, регулирующих кадровые вопросы и решающих различные задачи, связанные с исследовательской деятельностью в области национальных проектов;

Обеспечение взаимосвязи академических знаний и практических умений на основе взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов;

Организация системы независимой оценки профессиональных компетенций, включая их сертификацию;

Введение в действие механизма государственной аттестации выпускников во внешних независимых аттестационных центрах.

Из представленных задач по достижению намеченных целей видно, что наряду с уже известными мероприятиями по совершенствованию системы образования, такими как участие работодателей в разработке профессиональных образовательных стандартов и аккредитации образовательных программ, Концепция предусматривает формирование научно-образовательных центров, внедряющих достижения науки и техники в образовательные программы учебных заведений, организацию процесса независимой оценки профессиональных квалификаций, разработку и внедрение механизма государственной аттестации выпускников в независимых аттестационных центрах.

В Концепции закреплена возможность всем ученикам старших классов общеобразовательных школ осваивать индивидуальные программы профильного обучения и профессиональной подготовки.

В целях создания высокоэффективного рынка труда, а также повышения качества и профессиональной мобильности рабочей силы документ предусматривает не только организацию процесса непрерывного профессионального обучения или реорганизацию системы подготовки профессиональных кадров, но и развитие внутрипроизводственного обучения сотрудников предприятий и организаций.

В Концепции изложены конкретные целевые ориентиры для системы профессионального образования, позволяющие пошагово подойти к созданию научно-образовательных комплексов, привлечению работодателей к оценке образовательных программ, организации баз практик при непосредственном участии и материальной поддержке со стороны работодателей.

Согласно опросу предприятий, проведенному в 2013 году Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), и докладу «О состоянии делового климата в России в 2010-2013 гг.», представленному на съезде Союза в марте 2014 г. в Москве, недостаток профессиональных кадров является серьезной проблемой в развитии 50 % предприятий . Потребности организаций в профессиональных кадрах по категориям работников в динамике за три года представлены в табл. 2.

Таблица 2

Потребности организаций в профессиональных кадрах, по категориям

Руководители организаций и их структурных подразделений 35 35 35

Специалисты высшего уровня профессиональной квалификации 60 64 54

Специалисты среднего уровня профессиональной квалификации 33 46 43

Работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 13 17 20

Квалифицированные рабочие 67 74 69

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 50 50 50

Неквалифицированные рабочие 27 27 27

По данным, представленным в таблице, наибольший дефицит сотрудников предприятия испытывают по категории «квалифицированные рабочие» (69% обследованных предприятий), при этом 19% из них отметили острую нехватку таких рабочих. Изменения дефицита сотрудников по данной категории работников за 2011-2013 гг. незначительные: так, в 2011 г. недостаток указанных сотрудников испытывали 67 % предприятий, а в 2012 г. - 74 %. Надо отметить незначительное снижение дефицита данных сотрудников в 2013 году.

На втором и третьем месте по дефициту сотрудников оказались категории «специалисты высшего квалификационного уровня» и «операторы, аппаратчики, машинисты» - в размере 54 % и 50 % соответственно. Если посмотреть динамику потребностей предприятий в специалистах высшего профессионального уровня, то в 2011 г. дефицит в них испытывали 60 % опрошенных предприятий, а в 2012 г. - 64 % участников опроса. Заметно снижение дефицита организаций в данной категории сотрудников в 2013 г. до 54 %. Недостаток в операторах и машинистах на протяжении трех лет оценивался предприятиями примерно на одном уровне и составлял 50 %.

По результатам опроса, 43 % предприятий испытывают дефицит в специалистах средней квалификации. В 2011 г. недостаток в таких сотрудниках испытывали 33 % предприятий, а 2012 г. их количество увеличилось до 46 %. Незначительное снижение потребности предприятий в специалистах средней квалификации в 2013 г. на 3 % не привело к решению вопроса и снижению потребности по данной категории сотрудников.

Потребность в руководителях организаций и подразделений высказали только 35 % участников опроса. Более половины опрошенных указали, что штат сотрудников предприятий укомплектован и руководителей в них достаточно. Ситуация относительно потребности организаций в специалистах данной категории демонстрирует определенную стабильность на протяжении трех лет.

Положение предприятий с точки зрения потребности в сотрудниках, занимающихся обработкой информации и оформлением документов, а также в неквалифицированных работниках достаточно позитивное. Только 20 % опрошенных указали на недостаток первых и 27 % - на недостаток вторых соответственно. При этом динамика потребности предприятий в сотрудниках, обрабатывающих информацию и оформляющих документы, за последние три года несколько ухудшилась - с 13 % в 2011 г. до 20 % в 2013 г.

Ситуация относительно неквалифицированных рабочих за последние три года была стабильна и оставалась на уровне 27 %.

Проблемы, которые испытывают предприятия относительно дефицита квалифицированных профессиональных кадров, подталкивают работодателей к организации процесса взаимодействия с образовательными учреждениями.

В соответствии с результатами опросов 42 % предприятий оказывают образовательным организациям помощь в развитии материально-технической базы (МТБ), в том числе покупают для учебных заведений оборудование, необходимое для реализации процесса профессиональной подготовки кадров, еще чаще передают образовательным организациям оборудование, находившееся на балансе предприятия.

Все это говорит о том, что в последнее время все большее число предприятий испытывает потребность в сотрудничестве с образовательными организациями по вопросу подготовки профессиональных кадров, многие из них такую работу уже ведут.

Кроме помощи образовательным организациям в развитии их материально-технической базы, отечественные предприятия часто оказывают поддержку учреждениям профессионального образования и по другим направлениям.

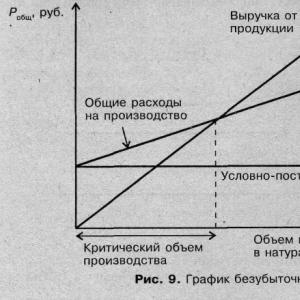

Распределение компаний, оказывающих поддержку образовательным учреждениям по различным направлениям, можно представить в виде диаграммы (рис. 1).

Более половины (62 %) опрошенных компаний отметили, что чаще других направлений сотрудничества выделяют финансовые средства на организацию и проведение производственной практики студентов учебных заведений, соответствующих профилю основной деятельности предприятия.

Около 34 % предприятий указали, что производили оплату обучения студентов.

Почти 25 % компаний ответили, что участвовали в разработке и выделяли денежные средства на подготовку профессиональных стандартов.

Расходы на выделение грантов, оплату стажировок и повышение квалификации преподавателей производили около 16 % предприятий.

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

другие виды поддержки

стандартов повышения

квалификации преподавателей

Рис. 1. Распределение компаний по видам поддержки образовательных учреждений

Некоторые организации оказывают поддержку учебным заведениям другими способами. К ним относятся: корпоративные программы профессионального развития студентов; финансирование научной деятельности образовательных организаций; участие в научных конференциях и круглых столах; проведение олимпиад и конкурсов профессионального мастерства; организация и проведение деловых игр; оплата обучения студентов в автошколах. Объем таких предприятий составил 20 % от общего количества опрошенных организаций.

Важным фактором, оказывающим влияние на процесс взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов, выступает государственное стимулирование.

Наиболее действенным рычагом управления в рыночных условиях являются налоговые льготы. Но как показывает практика последних лет, для предприятий и организаций, активно участвующих в процессе подготовки профессиональных кадров, налоговых льгот в российском законодательстве не предусмотрено. Это отрицательно сказывается на стремлении руководителей предприятий к добровольному взаимодействию с образовательными организациями.

Если бы предприятия и организации, выступающие базами практики для студентов образовательных учреждений, активно участвующие в учебном процессе и способствующие развитию научно-технической оснащенности учебных заведений, имели бы возможность хотя бы частично покрыть свои расходы за счет налоговых льгот, то они гораздо чаще изъявляли бы желание принимать участие в подготовке будущих специалистов и их дальнейшем трудоустройстве.

Около 67 % опрошенных предприятий выразили готовность начать оказывать поддержку образовательным организациям при условии введения налоговой льготы по данной статье расходов и возможности их отнесения на себестоимость производимых товаров или услуг.

Кроме того, по результатам опроса практически все компании, которые уже осуществляют поддержку образовательных организаций готовы увеличить свои расходы в данном направлении при условии введения налоговых льгот и возможности отнесения затрат на себестоимость производимых товаров или услуг (рис. 2).

Затраты на организацию и проведение практики студентов по профилю образовательных программ готовы увеличить 77 % опрошенных предприятий.

Расходы на оплату обучения студентов готовы увеличить 68 % предприятий. Абсолютное большинство опрошенных компаний (85 %) согласны увеличить расходы на разработку и внедрение профессиональных стандартов.

Затраты на выделение грантов преподавателям и оплату повышения их квалификации способны увеличить 67 % предприятий.

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

организация оплата обучения подготовка выделение грантов, практики студентов студентов профессиональных оплата обучения и

стандартов повышения

квалификации преподавателей

другие виды поддержки

Рис. 2. Распределение компаний, готовых увеличить затраты по видам поддержки

образовательных учреждений

Расходы на собственные программы обучения и альтернативные виды поддержки образовательных организаций готовы увеличить 63 % компаний.

Современная модель российского образования предполагает участие работодателей не только в качестве спонсоров образовательных организаций, но и в качестве соучредителей совместных научно-исследовательских предприятий, предприятий венчурного бизнеса, бизнес-инкубаторов, центров консалтинга и инжиниринга, трансфера научных знаний и технологий.

На этом фоне процесс взаимодействия образовательных организаций и работодателей приобретает особое значение. В рамках системной подготовки специалистов необходимо осуществить интеграцию образовательных программ с реальным сектором экономики. Государство планирует на постоянной основе привлекать представителей бизнеса в процесс реализации государственной политики в сфере профессионального образования, включая строительство инфраструктуры образовательных организаций, разработку и актуализацию государственных образовательных стандартов и проведение независимой оценки качества профессионального образования.

В соответствии с основными положениями Концепции социального и экономического развития РФ в Концепции Федеральной программы развития образования, введенной в действие по распоряжению Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р (далее - Программа), отмечено, что в настоящее время российская экономика оказалась в ситуации, отражающей мировые тенденции развития. Роль человеческого капитала как основного фактора экономического развития с точки зрения мирового сообщества многократно возросла и продолжает расти .

Цель Программы относительно развития профессионального образования заключается в обеспечении доступности качественных образовательных услуг, соответствующих актуальным запросам инновационного развития страны, имеющих социальную направленность. Таким образом, цели и задачи Программы, с учетом периода ее реализации, соответствуют Концепции социального и экономического развития РФ.

Современная система профессионального образования обязана обеспечить повышение уровня доступности образовательных услуг, которые, в свою очередь, должны соответствовать требованиям инновационного развития экономики, потребностям современного общества и каждого человека.

В последние годы в российском образовании обозначилась направленность на создание условий, способствующих повышению качества и доступности услуг образования. Однако отечественное профессиональное образование в России пока не может соответствовать современным требованиям инно-

2015. Т. 25, вып. 1 ЭКОНОМИКА И ПРАВО

вационного развития, ориентированного на социальные потребности населения. Ответ образовательной системы на инновационные изменения, происходящие в отечественной экономике, является недостаточно оперативным и не успевает за темпами экономического и социального развития страны.

Количество образовательных организаций, использующих инновационные подходы на практике, достаточно невелико. Наблюдается отсутствие эффективных механизмов конкуренции и распространения современных подходов к реализации образовательных программ. Образовательные инициативы носят, как правило, локальный характер и поэтому не распространяются на всю систему профессионального образования. Качественное образование, необходимое для обеспечения возможностей карьерного роста и личностного развития российских граждан, продолжает оставаться недостаточным относительно разных социально-экономических условий в разных субъектах Российской Федерации.

Среди других характерных черт российской системы профессионального образования можно отметить низкую динамику обновления преподавательского состава; недостаточное использование современных образовательных технологий; отсутствие устойчивых механизмов взаимодействия между потребителями и производителями образовательных услуг, направленных на эффективную работу системы и справедливую оценку качества профессионального образования.

Государственная поддержка отдельных образовательных учреждений и региональных систем образования, выступающих лидерами инновационных перемен, позволила продемонстрировать новые подходы к реализации современной образовательной политики на практике. Дальнейшая реорганизация системы образования потребует серьезных изменений сферы профессионального образования, привлечения хозяйствующих субъектов РФ и учебных заведений к участию в реализации различных программ и процессов инновационного развития России.

Для достижения высокого уровня взаимодействия образовательных организаций и работодателей необходимо:

Прогнозировать потребности рынка труда при одновременной кооперации образовательных учреждений, работодателей, информационных агентств и служб занятости населения;

Устранить диспропорции профессионального образования и излишнее дублирование в подготовке кадров;

Оптимизировать перечень профессий и специальностей профессионального образования;

Разработать различные модели интеграции всех уровней профессионального образования, обеспечить многоуровневость высшего образования, включая создание университетских комплексов;

Улучшить материально-техническую базу образовательных организаций системы профессионального образования;

Создать условия для непрерывного профессионального роста сотрудников различных предприятий и организаций с учетом эффективной системы дополнительного профессионального образования, направленной на обеспечение психологической поддержки населения при смене видов деятельности и карьерном росте;

Обеспечить постоянное участие работодателей и иных социальных партнеров в решении проблем профессионального образования, включая разработку федеральных государственных образовательных стандартов, формирование заказа на подготовку кадров, востребованных на рынке труда, участие в кадровой политике регионов.

Из анализа представленных концепций видно, что проблемы развития системы профессионального образования неразрывным образом связаны не только с проблемами развития рынка труда, но и с проблемами экономического развития всей страны. Такие вопросы требуют комплексного решения, закрепленного на законодательном уровне.

Однако надо признаться, что создание нормативной базы взаимодействия образования, науки и бизнеса осуществляется крайне медленно, фрагментарно и бессистемно. В современных условиях необходима не только разработка концептуальных актов федерального уровня по данной проблеме, развитие локального правотворчества, но и создание регионального и муниципального правового сопровождения интеграции образования, науки и бизнеса. Эта система отношений требует не только принятия планов и программ взаимодействия в рамках отдельного региона или конкретной отрасли деятельности, но и законодательного обоснования и закрепления правового статуса участников данного взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болотова Е.Л. Правовые основы взаимодействия образования, науки и бизнеса // Земля из космоса - наиболее эффективные решения. 2010. Вып. 5. С. 7-11.

2. Седунова С.Ю., Королева В.В. Модели организации сотрудничества вуза и работодателей // Вестник Псковского государственного университета. Сер. Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. 2009. № 9. С. 154-157.

3. Концепция развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации на период до 2015 года. Приложение к письму от 22.02.2011 № 13-91/РФ Минобразования и науки // Официальные документы в образовании. 2011. № 16. С. 5-21.

4. Доклад о состоянии делового климата в России в 2010-2013 годах. Российский союз промышленников и предпринимателей. URL: http://media.rspp.ru/document/1/0/5/052e120269d00aa294ee8c2aa1c311df.pdf (дата обращения: 12.10.2014).

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. URL: http://base.garant.ru/194365/

6. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. URL: http://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/55070647/ (дата обращения: 25.11.2014).

7. О состоянии трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, востребованных специальностях, требуемых компетенциях и ожидаемых прогнозных кадровых потребностях. Петрозаводский государственный университет. 2012 г. URL: http://симт.рф/docs/AnalyticReport/AnalyticReport_Ml.pdf (дата обращения: 07.10.2014.)

8. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. URL: http://base.consultant.ru/ (дата обращения: 11.10.2014).

Поступила в редакцию 01.12.14

GOALS AND OBJECTIVES OF THE VOCATIONAL TRAINING SYSTEM AT THE PRESENT STAGE

The article analyzes the system of professional education in the Russian Federation. It identifies and considers the issues of labor market development and educational services market development. The author specifies the following reasons for the current situation on labor market: the decline in industrial production that contributes to the decline of demand for professional staff, the inconsistency between the structure of professional education and the actual and prospective needs of employers. The article mentions the relationship between the problems of the professional education system development and the problems of labor market development and economic development of the country. The necessity for more comprehensive solutions of mentioned problems and their legislative fixation is stated. The author reveals the government"s plans for the involvement of business representatives in the process of implementation of state policy in the sphere of professional education, including the construction of educational institutions infrastructure, the development and actualization of state educational standards, and the independent evaluation of vocational education quality. Next, the author discusses the necessity to integrate the educational programs of specialists training with the real sector of the economy. Goals and tasks of innovative development of the economy and of the professional education improvement are determined. The main principles of the Concept of social and economic development of the Russian Federation and the Concept of the Federal program of education development are analyzed. The research findings on the needs of Russian organizations in professional staff are presented. The trends of the process of interaction between educational institutions and market participants are identified. The author concludes that it is necessary to analyze the situation on the labor market and on the education market regularly, and that the system of monitoring and forecasting the economic situation should be based on a strategic analysis of structural content of demand and supply of professional staff, and should take into account demographic fluctuations and the current state of professional education system.

Keywords: education, system, science, business, employers, issues, interaction, goals, tasks, analyses.

Волков Владислав Иванович, преподаватель кафедры менеджмента и права

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 614000, Россия, г. Пермь, Б. Гагарина, 59 E-mail: [email protected]

Lecturer at the Department of management and law

The Perm Institute (branch) of Russian Economic University 614000, Russia, Perm, B. Gagarina, 59 E-mail: [email protected]

Подготовка кадров и повышение квалификации персонала позволяет компании обеспечивать производственные процессы профессиональными кадрами, отвечающими самым высоким требованиям рынка труда, и сохранять высокий уровень конкурентоспособности.

В статье рассматриваются следующие вопросы:

- Какие виды профессионального обучения следует использовать в зависимости от тех целей, которые стоят перед кадровой службой предприятия;

- Как регламентируются права работодателя по обучению персонала в системе трудового права;

- Какие внутренние документы регулируют процесс получения дополнительного профессионального образования;

- Что содержится в положении о повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров: виды и цели

Анализ существующих нормативных документов и законодательных актов позволяет выделить четыре вида профессионального обучения в рамках подготовки и переподготовки персонала, это:

- профессиональное обучение;

- профессиональная переподготовка;

- повышение квалификации;

- обучение новой профессии.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 24.04.2008 года) каждый из этих видов профессиональной подготовки используется для достижения разных целей, но все они не подразумевают повышение образовательного уровня и не подменяют собой обучение в соответствующих профессиональных учебных заведениях. Профессиональное обучение или подготовка подразумевает ускоренный курс получения определенных навыков, необходимых для выполнения какого-то конкретного вида работы или нескольких видов работ. Профессиональную переподготовку проводят на основе уже имеющегося профессионального образования с использованием специально разработанных обучающих программ, направленных на:

- Совершенствование и повышение уровня знаний для выполнения задач в рамках нового вида профессиональной деятельности;

- Получение дополнительных квалификационных навыков.

Целями, которые достигаются с помощью , являются обновление полученных ранее практических и теоретических знаний, приведение их в соответствие современным стандартам. Получение второй новой профессии возможно только для тех работников, профессии которых относятся к рабочим.

Определения для этих видов подготовки и переподготовки содержит п.14 Типового положения о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйства, утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Гособразования СССР, Секретариата ВЦСПС от 15.06.1988 N 369/92-14-147/20/18-22. Этот документ применяется только в той части, которая не противоречит положениям Трудового кодекса РФ.

Иногда может случиться, что вы вкладываетесь больше в одного сотрудника, в котором видите потенциал роста. В одном из материалов электронного журнала «Директор по персоналу» мы рассказывали, .

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров

Подготовка кадров и повышение квалификации персонала являются частью системы отношений трудового права и, хоть они и непосредственно связаны с ними, но являются отдельной категорией правоотношений и оформляются отдельным соглашением между работником и работодателем. При этом обучение и переобучение не рассматривается как прямая обязанность работника, а только лишь как вспомогательный инструмент, с помощью которого можно повысить качество его труда в рамках возложенных на него должностных обязанностей.

В ст. 197 ТК РФ за работником закрепляется право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в том числе и на обучение новым профессиям. Но содержание данной статьи не позволяет однозначно утверждать, что работник имеет право требовать от работодателя направления на обучение или на курсы повышения квалификации. Решение о том, насколько производственной необходимостью обусловлена подготовка кадров и повышение квалификации персонала, принимает работодатель с учетом как потребностей, так и финансовых возможностей. Это право работодателя закреплено в ст.196 ТК РФ. Поэтому право на обучение персонала на производстве конкретный сотрудник должен рассматривать как потенциально имеющуюся возможность, не предъявляя при этом претензий работодателю.

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров, в соответствии с ч. 2 ст. 197 ТК РФ, могут быть реализованы только путем заключения двухстороннего договора, второй стороной которого является работник. Согласно закону, для заключения такого документа необходимо согласие обеих сторон. Поэтому, когда одна из них – работодатель – такого согласия не дает, договор просто невозможно оформить. То есть работник имеет право обратиться к работодателю с просьбой о профессиональном переобучении или повышении квалификации, но и у работодателя имеется право ему в этом отказать.

Следует учесть, что есть некоторые категории работников и профессий, для которых профессиональное переобучение является обязательным условием для исполнения трудовых обязанностей. К таким работникам, например, относятся медики и фармацевты, научно-педагогоческие кадры, транспортники, которые через определенные промежутки времени должны подтверждать свою профессиональную пригодность сертификатами и удостоверениями, которые выдаются после прохождения курса обучения.

Подготовка кадров и повышение квалификации персонала на предприятии

В том случае, когда подготовка переподготовка и повышение квалификации кадров не является обязательной и решение об этом принято работодателем, на предприятии необходимо оформить пакет документов, регламентирующих процедуру профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала. Условия и порядок обучения должны устанавливаться коллективным договором, дополнительным соглашением к нему или же быть прописаны в тексте заключаемых трудовых договоров, в соответствии с ч. 2 ст. 196 ТК РФ.

На предприятии также необходимо разработать и утвердить локальный нормативный акт - Положение о повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров, составить план обучения персонала , в котором должны быть указаны причины и цели профессиональной подготовки. Если обучение будет внешним, необходимо выбрать образовательное учреждение, имеющее сертификат и подходящую образовательную программу, и заключить с ним договор на оказание платных услуг. Заказчиком в этом случае выступает работодатель. С работниками, которые будут направлены на обучение, следует также заключить договор или оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Как составить положение о повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров

В этом локальном нормативном акте, который является приложением к коллективному договору, необходимо будет определить, какое количество сотрудников будут ежегодно направляться на обучение и каким будет порядок его финансирования. В положении должен быть приведен перечень видов профессионального обучения и тех тематических направлений, по которым обучение будет производиться за счет предприятия, а также указаны те категории сотрудников, которые могут повышать свой профессиональный уровень по собственной инициативе и за свой счет.

В Положение следует включить такие разделы, как:

- общие положения и область применения;

- виды и цели обучения;

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

- порядок формирования и работы квалификационной комиссии;

- порядок составления и оформления ученического договора;

- заключительные положения.

Во избежание разногласий с документ можно включить раздел, в котором будет дана расшифровка сокращений и приведен глоссарий используемых терминов. В качестве приложений к Положению необходимо оформить список профессий и специальностей, которым необходимо будет проходить обучение, а также привести формы таких документов, как:

- Ученический договор;

- Служебная записка о необходимости получения дополнительного профессионального образования;

- Производственная характеристика работника, направляемого на обучение;

- Оценочный лист;

- Дневник прохождения стажировки или производственного обучения;

- Наряд-задание на проведение практических работ.

Цель профессионального образования – научить человека профессии. Профессия это не только возможность занятости, но и творческая, всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что цель профессионального образования – помочь человеку правильно выбрать профессию в соответствие с его склонностями и возможностями, воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу.

Цель профессионального образования последовательно достигается на всех этапах получения профессионального образования. И начальные навыки профессионального образования, постановка цели, происходит в школе.

Начало профессиональному образованию проходит в учебных заведениях начального профессионального образования – училищах. Цель профессионального образования на этом этапе обучения – выпустить квалифицированных рабочих и служащих. В последнее время кроме профессионально-технических училищ создаются образовательные учреждений начального профессионального образования нового типа, носящие название профессиональные лицеи. Цель профессионального образования этих лицеев – подготовка рабочих кадров высшей квалификации. В последнее время система начального профессионального образования переживает некоторые изменения в специализации. На первый план ставится новая цель профессионального образования – воспитывать людей таким востребованным обществом профессиям, как организатор малого бизнеса, эколог, дизайнер.

Начальное и среднее профессиональное образование является основным на этапе выхода России из кризиса. Темпы развития экономики уже сейчас определяют дефицит квалифицированных рабочих, имеющих профессиональное образование. Сама жизнь ставит перед системой образования различные задачи профессионального образования.

Среди основных задач профессионального образования можно выделить следующие:

Дальнейшее усовершенствование материальной базы профессионального образования;

Создание центров практик на предприятии;

Привлечение специалистов предприятия в организации и постановке задач профессионального образования;

Формирование так называемого заказа на специалиста профессионального образования.

Принципы ПО - это главные правила, которыми должны руководствоваться мастера ПО при определении содержания, форм и методов обучения и воспитания студентов. Принципы находят свое выражение и применение на всех этапах ПО в учебных мастерских и на базовых предприятиях. Основными принципами являются:

1) Гуманизация и демократизация. Эти принципы за последние годы получают большое развитие в условиях обновления нашего общества на идеях приоритета общечеловеческих ценностей.Мастера ПО и студенты коренным образом изменяют свои взаимоотношения, взаимопонимание, взаимную требовательность с обязательной совместной постановкой учебно-воспитательных задач и целей, совместным анализом процесс а их решения и достигнутых результатов. Демократизация обучения - это взгляд на перестройку со стороны отношений между педагогами и учащимися, между руководителями и педагогами. Процесс демократизации сложный, но учиться ему предстоит в ходе перестройки профессионального образования.

2) Единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций. Эти три взаимосвязанные функции учебного процесса характерны для ПО. Они реализуются мастерами ПО в формах, методах и средствах обучения. Образовательная функция ПО проявляется в формировании у студентов навыков выполнения трудового процесса, который включает операции, приемы, действия; конечной целью является формирование у студентов профессионального мастерства.Воспитательная функция проявляется в формировании у студентов коллективизма, нравственности, морали - это процесс формирования личности. Развивающая функция заключается в развитии у студентов познавательных способностей, формировании рациональных приемов мышления, интересов, самостоятельности, выносливости.

3) Обучение в процессе производительного труда. Этот принцип является одним из основных требований в учебно-воспитательной работе. Производительный труд создает благоприятные условия для воспитания у студентов личностных качеств для всестороннего развития. На основе выпуска сложной продукции, товаров народного потребления, изучения новой техники и современной технологии у студентов формируются самостоятельность, производственная инициатива и экономический эффект, особенно в связи с рыночной экономикой и переходом училищ на частный хозяйственный расчет.

Участие студентов в производительном труде порождает у них потребности в глубоких знаниях. студенты осмысливают технологические процессы, учатся их планировать и анализировать, овладевать основами экономики, применять знания на практике.

4) Самостоятельность. Сознательность и активность эти принципы ПО взаимосвязаны. Профессиональная самостоятельность проявляется в привычке студентов самостоятельно разбираться в работе, планировании трудового процесса, пользоваться технической документацией, литературой; в умении самостоятельно устранять неполадки, контролировать результаты и ход труда, а также брать на себя ответственность. Самостоятельность не приходит сама по себе, она не образуется стихийно путем проб и ошибок, ее нужно формировать и воспитывать в течение всего ПО. Сознательность и активность исключает у студентов механическое воспроизведение показанных мастером приемов работы.

5) Доступность и посильность. Этот принцип ПО предусматривает строгое соблюдение норм, нагрузки, правильного сочетания труда и отдыха, учет индивидуальных особенностей студентов, их умственного и физического развития. Как говорил К.Д. Ушинский «преподавание всякого предмета должно идти таким путем, чтобы на долю воспитанника оставалось ровно столько труда, сколько могут одолеть его молодые силы». Однако доступность не означает устранение всех затруднений. Излишне легкая работа не вызывает интереса, порождает поверхностное отношение к делу, не воспитывает настойчивости.

6) Наглядность обучении. Принцип наглядности применяется при изучении учебного материала на основе живого и непосредственного восприятия студентом процессов, способов действия, их изображений. Необходимо демонстрировать студентам образцы изделий, материалов, заготовок, инструментов, приспособлений, механизмов, машин, моделей, макетов. Включать различные виды восприятий: слуховые, зрительные, осязательные. Наглядность повышает интерес, внимание, содействует глубокому пониманию и осмыслению изучаемого материала.

7) Систематичность и последовательность в формировании умений и навыков. Этот принцип требует такой организации обучения, при которой учебный материал усваивается студентами в строгом логическом порядке, с опорой на ранее усвоенные знания и умения

Важнейшим требованием этого принципа является тесная взаимосвязь теории и практики обучения. Необходимо соблюдать четкую последовательность этапов ПО, переход от овладения первоначальными знаниями, умениями и навыками к их совершенствованию и углублению, а затем к выполнению учебно-производственных работ по профессии.

8) Прочность усвоения студентами знаний, формирование умений и навыков. Профессиональное обучение должно производиться так, чтобы студенты не утрачивали усвоенных ими знаний, умений и навыков, а прочно удерживали их в памяти, могли уверенно, безошибочно, с достаточной полнотой и скоростью воспроизвести их в профессиональной деятельности. Без этого студенты не смогут успешно выполнять последующие задания и применять полученные умения и навыки в работе. В программе ПО на каждую операцию и вид работы отводится время, необходимое для проведения упражнений.

Под понятием содержание образования подразумевают систему знаний, умений, навыков, отношений и творческой деятельности, которыми овладевает человек в ходе процесса обучения.

Стержневой социальной функцией обучения является развитие личности, отвечающей потребностям общества. Обучение строится на базе отношений, выработанных человечеством в ходе исторического развития

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования разрабатываются по уровням образования, федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования могут разрабатываться также по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования.

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была утверждена новая структура государственного образовательного стандарта. Теперь каждый стандарт включает 3 вида требований:

стандарт это совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня

1) требования к структуре основных образовательных программ, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

2) требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

3) требования к результатам освоения основных образовательных программ.

Стандарт является основой для:

· разработки примерных основных образовательных программ;

· разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольно-измерительных материалов;

· организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу в соответствии со стандартом, независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности;

· разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу, формирования государственного (муниципального) задания для образовательного учреждения;

· осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования;

· проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся;

· построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном учреждении;

· организации деятельности работы методических служб;

· аттестации педагогических работников и административно-управленческого персонала государственных и муниципальных образовательных учреждений;

· организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников образования.

Здравствуйте! В этой статье расскажем о повышении квалификации персонала.

Сегодня вы узнаете:

- Что такое квалификация и зачем ее повышать;

- Какие методы этого существуют;

- Как проходит процедура повышения.

Любая уважающая себя компания, которая занимается любым видом деятельности, среди основных вопросов всегда рассматривает повышение квалификации персонала. Чтобы не терять своих позиций на рынке, компании нужен персонал высокой квалификации.

Именно об этом и пойдет сегодняшний разговор.

Типы обучения сотрудников

- Повышение квалификации персонала;

- Переподготовка;

- Подготовка.

Цели и задачи повышения квалификации персонала

Прежде чем , нужно задать вопрос: для чего? Итак, какие же цели повышения квалификации могут быть?

- Вооружить сотрудников новыми знаниями и навыками . Это позволит им не просто высказывать свежие идеи, но и справляться с различными сложностями в работе;

- Мотивация персонала . Когда работник получает знания за счет организации, он чувствует, что руководство заботится о нем. Поэтому у человека появляется стремление к повышению производительности труда;

- Снижение уровня текучести персонала . Повышение квалификации считается эффективным способом борьбы с этим явлением. Этот принцип действует даже в том случае, когда не помогает даже премирование.

- Внедрение новых технологий . Сейчас время компьютеров и высоких скоростей. От этого никуда не денешься, нужно развиваться, модернизировать производство. А с этим справится только команда настоящих профессионалов.

- Воспитание собственных кадров . Это является производственной стратегией некоторых компаний. Они предпочитают обучать своих сотрудников, чем принимать на работу большое количество людей со стороны.

Кого обучать

Понятно, что одновременно повысить квалификацию всех специалистов нереально. Получается, нужно выделить тех, кто в числе первых должен повысить свой уровень профессионализма.

К тому же существует риск, что время и финансовые средства будут потрачены на обучение тому, что сотрудник и так знает и умеет. А еще хуже, когда работодатель оплачивает обучение сотрудника, а тот через некоторое время уходит на другое место работы.

Именно поэтому руководители предпочитают обучать сотрудников, которые принесут организации или предприятию максимум пользы, или сотрудников, которые занимают важные посты.

Остальных сотрудников обучают за счет средств компании только в двух вариантах:

- Если обучение – важная составная часть процесса работы (к примеру, в медицинских компаниях);

- Если нужно создать новое производство либо изменить профиль старого.

Проблема в том, что руководство молодой компании не всегда может определить, каков потенциал сотрудников. В этом случае можно проконсультироваться у специалистов, занимающихся обучением персонала. Также можно провести анкетирование сотрудников, а затем проанализировать полученную информацию.

С помощью анкетирования можно определить не только психологический тип сотрудника, но и насколько он соответствует должности, каков уровень его профессионализма и так далее.

Отличия повышения квалификации от профессиональной подготовки

Часто люди считают, что эти два понятия – одно и то же. Это не так, разница между ними серьезная. В чем она заключается, посмотрим далее.

| № п/п | Тип обучения | Суть | Сроки |

| 1 | Повышение квалификации | Проводится для того чтобы усовершенствовать знания в профессии, умения и навыки | 72 — 100 акад. часов |

| 2 | Переподготовка персонала | Позволяет приобрести новые навыки либо профессию | 500 — 1000 акад. часов |

Оба этих процесса направлены на совершенствование и развитие персонала. Но в первом случае специальность остается прежней, только усовершенствуются знания и навыки, а при втором варианте есть возможность получения новой профессии.

Формы повышения квалификации

Повышение квалификации персонала организации происходит путем использования различных форм. Эти формы отличаются друг от друга, по различным критериям: по уровню связи с практической деятельностью, организации процесса, по целевым группам.

- В зависимости от того, кем проводится программа повышения, его разделяют на внешнее обучение (за пределами компании) и внутрифирменное (в пределах компании). У внутрифирменного обучения есть свои плюсы: уменьшение расходов для компании, возможность контролировать процесс, развитие корпоративного духа и так далее;

- С отрывом от рабочего места и без него. Специалисты рекомендуют сочетать 2 этих формы;

- По степени организованности: самостоятельное повышение квалификации и организованное;

- В зависимости от целевых групп: повышение квалификации управленческого персонала, общее повышение, а также открытое (которым могут воспользоваться даже члены семей сотрудников).

Методы повышения квалификации персонала

Методика повышения квалификации зависит от того, в какой именно форме будет проводиться обучение. Если в пределах компании, то будут использоваться документы, оборудование и материалы, которые сотрудник обычно использует в своей работе.

Методы обучения на рабочем месте

- Инструктаж . Применяется в случае, когда нужно приобрести навыки на новом рабочем месте;

- Проектная группа . Составляется группа, которая коллективно работает над одним проектом. При этом совершенствуются навыки управления, решения проблем коллективно;

- Коучинг . При использовании этого метода тренер и обучаемые взаимодействуют, а также налаживают связь между участниками процесса производства;

- Ротация . Сотрудника переводят внутри компании в другой отдел. Очень популярная в настоящее время методика.

- Наставничество . Когда опыт целенаправленно передается, обучение сотрудника на личном примере. Более опытный сотрудник передает свои знания тому, кто менее опытен;

- Тьюторство – вид наставничества. Ведется дискуссия, в процессе которой обучаемый демонстрирует полученные знания;

- Стротеллинг – молодых сотрудников обучают правилам работы, используя историю организации;

- Шэдуинг – суть метода в том, что ведется наблюдение за процессом работы, которое позволяет выяснить, какие стороны в проф. подготовке сотрудника слабые и составить план повышения квалификации, чтобы их удалить.

Методы внешнего повышения квалификации

- Конференции, встречи, симпозиумы . Активная методика обучения, которая стимулирует развитие коммуникативных навыков, развивает логическое мышление, обучает специфике публичных выступлений;

- Лекции . Самая традиционная методика. Материалы здесь усваиваются пассивно и этот метод сейчас не считают оптимальным, дополняют его другими.

- Тренинг . В процессе обучения тренер дает определенные инструкции и проверяет, насколько усвоены знания в течение определенного периода времени.

- Интерактивные курсы . Знания получают, закрепляют и тестируют при помощи обучающей программы;

- Самостоятельное обучение . Самый простой вариант, но при этом требующий самодисциплины и ответственности. Этот метод сейчас развивается благодаря внедрению различных обучающих программ и дистанционного обучения;

- Кейс-стади – этот метод позволяет решать реальные проблемы производства. В основном он подходит для руководителей высшего звена и управленческого персонала.

- Деловая игра – суть метода заключается в том, что проблему решает не один человек, а группа обучающихся;

- Баскет — метод – основан на имитации ситуаций, встречающихся в процессе работы.

Выбор методов обучения зависит от многих факторов: характеристик слушателей, возможностей компании (в том числе и финансовых), от квалификации преподавателей и целей процесса. Если метод будет выбран ошибочно, эффективность обучения просто сведется к нулю.

Курсы повышения квалификации персонала

Это мероприятие по обучению обычно проводят в специально предназначенном для этого месте. Организовывают их так, чтобы слушателей ничто не отвлекало от процесса и не мешало восприятию информации.

Большим плюсом при прохождении таких курсов является то, что как только обучение будет закончено, увеличится не только ваше мастерство, оно будет подтверждено документально.

Выбор подходящего учебного центра стоит осуществлять, опираясь на следующие показатели:

- Отзывы тех, кто уже проходил обучение;

- Состав преподавателей;

- Насколько долго центр осуществляет свою деятельность;

- Стоимость курсов.

Не случайно стоимость оказалась на последнем месте в перечне. Высокая цена прохождения курсов совершенно не гарантирует, что они будут полезны слушателю. Бывают случаи, когда стоят курсы дорого, а практической пользы приносят минимум.

На подобных курсах занятия проходят в небольших группах, в составе которых от 5 до 30 человек максимум. Также могут проходить индивидуальные занятия. Выстраивают обучение по программам повышения квалификации, разработанным для того, чтобы увеличить и расширить круг знаний и умений, причем тех, которые у человека уже есть.

Условно обучение на курсах делится на несколько групп:

- Комплексное обучение;

- Самообучение;

- Комбинированное обучение.

В каждой из этих групп есть свои плюсы и минусы, но важно то, что эти группы не исключают друг друга, а дополняют и совершенствуют.

Когда сотрудники проходят курсы повышения квалификации, выигрывают здесь обе стороны: и сам работник, и работодатель. Работник, пройдя курсы, может рассчитывать на увеличение зарплаты, на карьерный рост и повышение уровня своих знаний. Работодатель же получит компетентных сотрудников, которые могут разобраться во всех тонкостях рабочего процесса, повышать уровень конкурентоспособности своей компании.

Как происходит повышение квалификации: основные ступени процесса

Данный процесс делится на несколько важных ступеней. Проанализируем их подробнее.

Ступень 1. Расчет потребности в повышении квалификации.

Для начала нужно определить, какова потребность в обучении персонала в конкретной компании. Ее определяют на нескольких уровнях.

На уровне всей компании в целом эта потребность будет зависеть от следующих моментов:

- Планируется ли модернизировать оборудование;

- Будут ли в производство введены новые технологии;

- Планируется ли выпуск продукции нового типа;

- На сколько планируется увеличить количество рабочих мест.

Если говорить об уровне структурных подразделений компании, то проводить повышение квалификации нужно, если:

- Работники часто нарушают технологию производства;

- Имеют место производственные травмы;

- Значительно увеличился объем брака.

Что касается отдельных сотрудников, здесь все зависит также от нескольких факторов:

- Насколько сам сотрудник готов и хочет повышать свой профессиональный уровень;

- Каковы результаты аттестации;

- Насколько человек хочет продвигаться по карьерной лестнице.

Проанализировав все эти нюансы, руководство компании принимает решение о повышении квалификации своих сотрудников.

Следующей ступенью будет выбор методов повышения квалификации.

Ступень 2. Выбор метода.

Когда планируется обучение сотрудников, нужно определить с помощью каких методов оно будет происходить. О самых распространенных методиках мы уже говорили ранее, повторяться не будем. Отметим только, что российские компании все больше внедряют методику наставничества.

Ступень 3. Разработка бюджета.

Как только потребность в повышении квалификации будет проанализирована, составляют бюджет. Он обязательно фиксируется документально.

Статьями расходов в этом случае будут: расходы по оплате обучения, оплата услуг учебного центра и так далее.

Наименее затратным вариантом для компании являются дистанционные курсы.

Ступень 4. Выбор преподавателя.

Прежде чем выбрать тренера, нужно ознакомиться с опытом его работы. Также стоит изучить документы, которые подтвердят его квалификацию и уровень образования.

Кроме этого, не стоит пренебрегать отзывами других людей. Кто расскажет о преподавателе лучше, чем те, кто был его учеником?

Ступень 5. Процесс разработки программы обучения.

Если процесс обучения планируется производить внутри компании, нужно разработать и утвердить программу повышения квалификации. Для этого рекомендуется воспользоваться консультациями специалистов со стороны, так как не всегда нужные профессионалы находятся в самой компании.

Если планируется прибегнуть к услугам Центра по обучению, будут предложены готовые программы, вам останется только выбрать подходящую.

Ступень 6. Процесс реализации выбранной методики.

В зависимости от того, какой метод повышения квалификации был выбран, принимают решение по его реализации.

Способов реализации несколько:

- Организовать повышение квалификации в самой организации силами своих специалистов;

- Проводить обучение персонала в учебном центре;

- Проводить обучение в офисе компании, привлекая тренера со стороны.

Отметим сразу, что сложнее всего реализовать первый вариант. Существенной экономии средств здесь не получится, а вот вложить деньги, а ожидаемого результата не получить – возможность существует. Поэтому прежде чем принять такое решение, нужно взвесить все тщательно.

Ступень 7. Анализ повышения квалификации.

После того как обучение будет окончено, нужно проверить уровень знаний тех сотрудников, которые проходили обучение. Как это правильно сделать поговорим далее.

Нужно создать квалификационную комиссию, назначить дату ее заседания и оповестить заинтересованных лиц. В назначенный день комиссия проверяет знания, полученные сотрудником.

Если он отвечает на вопросы комиссии уверенно, демонстрирует знания, полученные во время прохождения курсов, комиссия принимает решение о признании результатов обучения.

Куда направить сотрудника для повышения квалификации

Образовательными учреждениями, занимающимися повышением квалификации, являются следующие:

- Институты (региональные, отраслевые и так далее);